До сих пор, говоря о межзвездном газе, мы имели в виду преимущественно зоны H II, излучающие спектральные линии в оптическом диапазоне длин волн и поэтому с особой тщательностью исследуемые методами оптической астрономии. До войны информация (весьма скудная!) о зонах Н I могла быть получена только путем изучения межзвездных линий поглощения. Этот метод получил существенное развитие в послевоенные годы в связи с успехами внеатмосферной астрономии. После войны в связи с развитием радиоастрономии началась новая эпоха в исследованиях межзвездного газа. Еще в 1944 г. голландский студент-астроном ван де Хулст (ныне он директор обсерватории Лейденского университета) выдвинул блестящую идею, суть которой сводится к следующему: если два атомных уровня находятся очень близко друг к другу (т. е. очень мало отличаются по своим энергиям), то переход атома с «верхнего» уровня на «нижний» будет сопровождаться излучением кванта, длина волны которого приходится на радиодиапазон. И как важнейший пример такого перехода, молодой голландский астроном указал на атом водорода, находящийся в самом «глубоком» квантовом состоянии. Уже давно известно, что этому состоянию соответствуют два очень близких уровня. Разность энергии между указанными двумя уровнями есть результат взаимодействия собственных магнитных моментов, образующих водородный атом протона и электрона. В свою очередь магнитные моменты связаны со спинами соответствующих элементарных частиц. Это давно уже известное в спектроскопии явление наблюдается как расщепление спектральных линий на несколько очень близких друг к другу компонент (так называемая «сверхтонкая структура»). По оценке ван де Хулста переход между «верхним» и «нижним» уровнями сверхтонкой структуры атома водорода должен сопровождаться излучением линии с длиной волны 21 см. Спустя четыре года, случайно узнав об идее ван де Хулста и весьма заинтересовавшись ею, автор этой книги произвел детальный теоретический анализ этой идеи. Прежде всего надо было оценить, как долго будет находиться атом водорода на «верхнем» уровне сверхтонкой структуры, пока он самопроизвольно перейдет на нижний уровень, излучив квант в линии 21 см. Ведь от этого зависит интенсивность этой линии, т. е. сама возможность ее наблюдения, что прежде всего интересовало астрономов. Оказалось, что это время  непомерно длинно, целых 11 миллионов лет! Напомню, что обычная продолжительность жизни в возбужденном состоянии у атомов, излучающих «оптические» линии, около стомиллионной доли секунды!

непомерно длинно, целых 11 миллионов лет! Напомню, что обычная продолжительность жизни в возбужденном состоянии у атомов, излучающих «оптические» линии, около стомиллионной доли секунды!

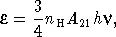

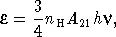

Находящийся на верхнем уровне сверхтонкой структуры атом водорода с гораздо большей вероятностью перейдет на нижний уровень без излучения кванта 21 см. Это будет иметь место при обычных столкновениях между атомами водорода. Для атома водорода, находящегося в облаке межзвездного газа, промежуток времени между двумя такими столкновениями будет «всего лишь» несколько сотен лет — срок относительно ничтожный. С другой стороны, такие же столкновения будут приводить к возбуждению верхнего уровня сверхтонкой структуры. В результате установится некоторое равновесное распределение атомов по уровням сверхтонкой структуры, при котором на верхнем уровне атомов будет в три раза больше, чем на нижнем. Имея в виду это обстоятельство, можно написать выражение для излучения единицы объема в квантах линии 21 см:

|

(2.4) |

где A 21= 1 /  — вероятность перехода, сопровождающегося излучением кванта 21 см, h

— вероятность перехода, сопровождающегося излучением кванта 21 см, h  — энергия этого кванта, n H — концентрация атомов водорода. Интенсивность этого излучения найдется по обычной формуле:

— энергия этого кванта, n H — концентрация атомов водорода. Интенсивность этого излучения найдется по обычной формуле:

|

(2.5) |

где, как и раньше, R означает протяженность излучающей области по лучу зрения. Формула (2.5) справедлива только тогда, когда излучение не поглощается самими излучающими атомами. В нашем случае, как оказывается, это не так. Однако даже с учетом самопоглощения интенсивность линии 21 см настолько велика, что чувствительность послевоенной радиоастрономической аппаратуры была вполне достаточна, чтобы эту линию обнаружить.

Читать дальше

непомерно длинно, целых 11 миллионов лет! Напомню, что обычная продолжительность жизни в возбужденном состоянии у атомов, излучающих «оптические» линии, около стомиллионной доли секунды!

непомерно длинно, целых 11 миллионов лет! Напомню, что обычная продолжительность жизни в возбужденном состоянии у атомов, излучающих «оптические» линии, около стомиллионной доли секунды!

— вероятность перехода, сопровождающегося излучением кванта 21 см, h

— вероятность перехода, сопровождающегося излучением кванта 21 см, h  — энергия этого кванта, n H — концентрация атомов водорода. Интенсивность этого излучения найдется по обычной формуле:

— энергия этого кванта, n H — концентрация атомов водорода. Интенсивность этого излучения найдется по обычной формуле:

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/322400/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve-thumb.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)