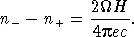

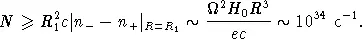

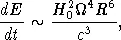

Итак, вращающаяся намагниченная нейтронная звезда окружает себя довольно плотной магнитосферой, в электродинамическом смысле являющейся ее продолжением. Как показывают расчеты, электрические заряды в магнитосфере нейтронной звезды должны быть разделены, т. е. там должны быть значительные объемные заряды. Плотность зарядов определяется формулой

|

(22.4) |

Например, на поверхности пульсара NP 0531, где H  3

3  10 12Э, a

10 12Э, a  = 200 с -1, n -- n +

= 200 с -1, n -- n +  10 13см -3, т. е. довольно значительная. Конечно, полная плотность плазмы около поверхности этого пульсара должна быть гораздо больше.

10 13см -3, т. е. довольно значительная. Конечно, полная плотность плазмы около поверхности этого пульсара должна быть гораздо больше.

|

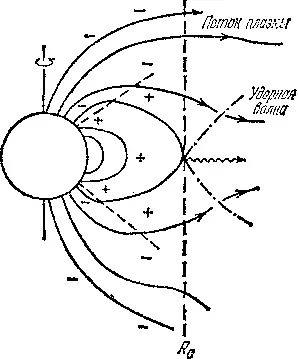

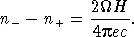

| Рис. 22.3:Схема строения магнитосферы пульсара. R c — радиус светового цилиндра. |

|

Заряженные частицы, предварительно ускорившись электрическим полем до релятивистских энергий, будут «вытекать» из магнитосферы на бесконечность по «открытым» силовым линиям, причем заряды разных знаков будут вытекать по разным линиям. На рис. 22.3 приведена схема магнитосферы пульсара для простейшего случая, когда магнитная ось совпадает с осью вращения. В случае, когда оси не совпадают, качественно структура магнитосферы остается такой же.

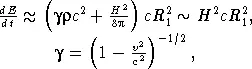

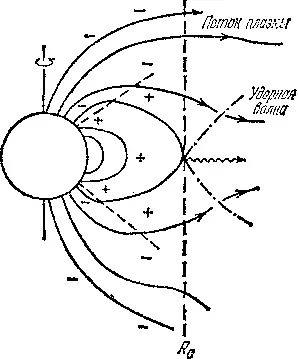

Около светового цилиндра, который пересекают уходящие в бесконечность магнитные силовые линии, последние уже сильно деформированы потоками вытекающей из магнитосферы пульсара релятивистской плазмы. Поток энергии частиц и магнитного поля, вытекающей через световой цилиндр, можно приближенно оценить формулой

|

(22.5) |

где  p =

p =

c 2 — плотность энергии релятивистских частиц. Если магнитное поле дипольно, то H = H 0 R 3 /R 1 3; следовательно,

c 2 — плотность энергии релятивистских частиц. Если магнитное поле дипольно, то H = H 0 R 3 /R 1 3; следовательно,

|

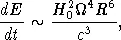

(22.6) |

т. е. получается формула, сходная с формулой для мощности магнитно-дипольного излучения в вакууме (22.2). Но, конечно, физическое содержание ее другое: основная часть энергии покидает магнитосферу пульсара в форме потока релятивистских частиц.

Теория позволяет найти только поток энергии этих частиц. Без дополнительных предположений нельзя оценить количество вытекающих из магнитосферы пульсара частиц и среднюю энергию каждой частицы, не говоря уже об энергетическом спектре этих частиц. Рассмотрим конкретно ситуацию в случае пульсара NP 0531. Формула (22.4) в сочетании с законом изменения ( n -- n +) как R -3позволяет определить нижнюю границу потока заряженных частиц через поверхность светового цилиндра этого пульсара:

|

(22.7) |

С другой стороны, несомненно, что источником энергии излучения всей Крабовидной туманности, мощность которого  10 38эрг/с, является корпускулярное излучение пульсара NP 0531. Далее, примем во внимание, что энергия релятивистских электронов, находящихся в туманности, лежит в пределах 10 10—10 14эВ. Отсюда следует, что поток заряженных частиц через световой цилиндр будет 10 36—10 40, а концентрация их там

10 38эрг/с, является корпускулярное излучение пульсара NP 0531. Далее, примем во внимание, что энергия релятивистских электронов, находящихся в туманности, лежит в пределах 10 10—10 14эВ. Отсюда следует, что поток заряженных частиц через световой цилиндр будет 10 36—10 40, а концентрация их там  10 9—10 13см -3, т. е. довольно значительная величина.

10 9—10 13см -3, т. е. довольно значительная величина.

Таким образом, логическим следствием электродинамики намагниченных вращающихся нейтронных звезд является неизбежность образования вокруг них мощной протяженной магнитосферы со значительным разделением зарядов. Столь же неизбежен вывод о необходимости «пульсарного ветра», т.е. потоков заряженных частиц, вытекающих из магнитосферы по уходящим в бесконечность силовым линиям. Заметим, что этот вывод отнюдь не является тривиальным. До открытия пульсаров молчаливо предполагалось, что атмосферы нейтронных звезд должны иметь совершенно ничтожную протяженность. Например, даже при температуре такой атмосферы  10 6К высота однородной водородной атмосферы, вычисленная по известной барометрической формуле h = kT/m H g = kTR 2 /m H GM , равна

10 6К высота однородной водородной атмосферы, вычисленная по известной барометрической формуле h = kT/m H g = kTR 2 /m H GM , равна  1 см ( g = GM/R 2 — ускорение силы тяжести на поверхности нейтронной звезды). Столь малое значение h означало бы, что плотность атмосферы нейтронной звезды падала бы практически до нуля на расстоянии в несколько десятков сантиметров. В то же время огромный гравитационный потенциал нейтронных звезд является причиной образования вокруг них очень глубокой «потенциальной ямы», куда должен стекаться межзвездный газ. При некоторых упрощающих предположениях из формулы, описывающей распределение плотности в окрестностях нейтронной звезды, следует, что при r = R = 10 6см и T

1 см ( g = GM/R 2 — ускорение силы тяжести на поверхности нейтронной звезды). Столь малое значение h означало бы, что плотность атмосферы нейтронной звезды падала бы практически до нуля на расстоянии в несколько десятков сантиметров. В то же время огромный гравитационный потенциал нейтронных звезд является причиной образования вокруг них очень глубокой «потенциальной ямы», куда должен стекаться межзвездный газ. При некоторых упрощающих предположениях из формулы, описывающей распределение плотности в окрестностях нейтронной звезды, следует, что при r = R = 10 6см и T  10 4 n

10 4 n  10 4 n

10 4 n  , наличие «пульсарного ветра» существенно меняет эту картину. В частности, в такой магнитосфере могут происходить процессы, сопровождаемые неравновесным радиоизлучением огромной мощности.

, наличие «пульсарного ветра» существенно меняет эту картину. В частности, в такой магнитосфере могут происходить процессы, сопровождаемые неравновесным радиоизлучением огромной мощности.

Читать дальше

3

3  10 12Э, a

10 12Э, a  = 200 с -1, n -- n +

= 200 с -1, n -- n +  10 13см -3, т. е. довольно значительная. Конечно, полная плотность плазмы около поверхности этого пульсара должна быть гораздо больше.

10 13см -3, т. е. довольно значительная. Конечно, полная плотность плазмы около поверхности этого пульсара должна быть гораздо больше.

p =

p =

c 2 — плотность энергии релятивистских частиц. Если магнитное поле дипольно, то H = H 0 R 3 /R 1 3; следовательно,

c 2 — плотность энергии релятивистских частиц. Если магнитное поле дипольно, то H = H 0 R 3 /R 1 3; следовательно,

10 38эрг/с, является корпускулярное излучение пульсара NP 0531. Далее, примем во внимание, что энергия релятивистских электронов, находящихся в туманности, лежит в пределах 10 10—10 14эВ. Отсюда следует, что поток заряженных частиц через световой цилиндр будет 10 36—10 40, а концентрация их там

10 38эрг/с, является корпускулярное излучение пульсара NP 0531. Далее, примем во внимание, что энергия релятивистских электронов, находящихся в туманности, лежит в пределах 10 10—10 14эВ. Отсюда следует, что поток заряженных частиц через световой цилиндр будет 10 36—10 40, а концентрация их там  10 9—10 13см -3, т. е. довольно значительная величина.

10 9—10 13см -3, т. е. довольно значительная величина. 10 6К высота однородной водородной атмосферы, вычисленная по известной барометрической формуле h = kT/m H g = kTR 2 /m H GM , равна

10 6К высота однородной водородной атмосферы, вычисленная по известной барометрической формуле h = kT/m H g = kTR 2 /m H GM , равна  1 см ( g = GM/R 2 — ускорение силы тяжести на поверхности нейтронной звезды). Столь малое значение h означало бы, что плотность атмосферы нейтронной звезды падала бы практически до нуля на расстоянии в несколько десятков сантиметров. В то же время огромный гравитационный потенциал нейтронных звезд является причиной образования вокруг них очень глубокой «потенциальной ямы», куда должен стекаться межзвездный газ. При некоторых упрощающих предположениях из формулы, описывающей распределение плотности в окрестностях нейтронной звезды, следует, что при r = R = 10 6см и T

1 см ( g = GM/R 2 — ускорение силы тяжести на поверхности нейтронной звезды). Столь малое значение h означало бы, что плотность атмосферы нейтронной звезды падала бы практически до нуля на расстоянии в несколько десятков сантиметров. В то же время огромный гравитационный потенциал нейтронных звезд является причиной образования вокруг них очень глубокой «потенциальной ямы», куда должен стекаться межзвездный газ. При некоторых упрощающих предположениях из формулы, описывающей распределение плотности в окрестностях нейтронной звезды, следует, что при r = R = 10 6см и T  10 4 n

10 4 n  10 4 n

10 4 n  , наличие «пульсарного ветра» существенно меняет эту картину. В частности, в такой магнитосфере могут происходить процессы, сопровождаемые неравновесным радиоизлучением огромной мощности.

, наличие «пульсарного ветра» существенно меняет эту картину. В частности, в такой магнитосфере могут происходить процессы, сопровождаемые неравновесным радиоизлучением огромной мощности.

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/322400/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve-thumb.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)