|

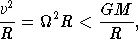

(19.3) |

где 3 — экваториальная скорость вращающейся звезды,  = 2

= 2  /P — угловая скорость, M и R , как и раньше, означают массу и радиус звезды. Если

/P — угловая скорость, M и R , как и раньше, означают массу и радиус звезды. Если  2 R

2 R  GM/R 2, то звезда, предварительно сплющившись в диск, будет разорвана на куски. Из этой формулы следует, что минимальный период вращения у белых карликов, масса которых M

GM/R 2, то звезда, предварительно сплющившись в диск, будет разорвана на куски. Из этой формулы следует, что минимальный период вращения у белых карликов, масса которых M  1 M

1 M  , a R

, a R  1000 км, будет только

1000 км, будет только  10 секунд

10 секунд [ 49 ] Периоды вращения некоторых бывших новых — компонент тесных карликовых систем — порядка десятков и сотен секунд (см. § 14).

. Значит, пульсары нельзя объяснить быстро вращающимися белыми карликами.

Пожалуй, стоит еще упомянуть об одной выдвинутой в то время гипотезе, пытавшейся объяснить пульсары как очень тесные двойные системы, каждая из компонент которых представляет очень маленькую, весьма плотную звездочку. При этом было показано, что если обе компоненты — белые карлики, почти соприкасающиеся друг с другом, то минимальный период должен быть 1,7 секунды. Но ведь можно предположить, что компонентами такой двойной системы являются еще более компактные, чем белые карлики, нейтронные звезды. Однако и такая гипотеза не проходит! Система, состоящая из двух очень близких нейтронных звезд, будет с огромной мощностью излучать гравитационные волны (см. § 24). Из-за потери энергии связанные с этим излучением нейтронные звезды через какие-нибудь несколько лет упадут друг на друга и сколлапсируют. До этого их период, по мере сближения компонент, будет довольно быстро уменьшаться , что резко противоречит наблюдениям (см. ниже). Наконец, стоит упомянуть еще об одной оригинальной идее, обсуждавшейся в то время. Эта идея представляет собой модификацию предыдущей, с той разницей, что двойная система представляет собой планету малой массы, обращающейся по очень маленькой орбите вокруг нейтронной звезды. Такая система, как оказывается, почти не будет излучать гравитационные волны и в этом смысле она будет вполне устойчивой. «Соблазн» ввести планету, обращающуюся вокруг звезды в пределах ее магнитосферы, был, в частности, вызван интересным феноменом в нашей Солнечной системе. Спутник Юпитера Ио, обращающийся вокруг самой большой планеты Солнечной системы как раз в пределах ее магнитосферы, сильнейшим образом влияет на мощное радиоизлучение Юпитера, в котором наблюдается периодичность, причем период совпадает с периодом обращения Ио. Хотя эта идея для объяснения пульсаров, несомненно, была свежей и интересной, быстро была показана ее несостоятельность: гравитационные приливные силы нейтронной звезды разорвали бы на куски такую близкую планету подобно тому, как, по-видимому, была разорвана планета, давшая начало частичкам, которые сейчас наблюдаются как кольца Сатурна.

Итак, были перебраны все возможности, кроме одной : «часовой механизм» пульсаров объясняется осевым вращением нейтронных звезд . Другими словами, пульсары — это очень быстро вращающиеся нейтронные звезды .

Глава 20 Пульсары и туманности — остатки вспышек сверхновых звезд

Собственно говоря, вывод о том, что пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды, отнюдь не явился неожиданностью. Можно сказать, что его подготовило все развитие астрофизики за предшествующее открытию пульсаров десятилетие. К 1967 г. астрономы уже не сомневались в том, что в результате вспышки сверхновой звезды может образоваться нейтронная звезда. Более того, ряд фактов, добытых из простого анализа результатов наблюдений, прямо указывал на такой процесс. В третьей части этой книги мы много говорили о Крабовидной туманности, этой подлинной лаборатории современной астрофизики. В частности, там обращалось внимание на то, что «предоставленная самой себе» эта туманность перестала бы светиться в течение какой-нибудь сотни лет, между тем как она в действительности существует около 1000 лет. Как уже говорилось, причина свечения Крабовидной туманности — торможение заключенных в ней релятивистских электронов в магнитном поле туманности. Тот простой факт, что, несмотря на это, туманность все-таки излучает в оптической области спектра многие сотни лет, мог означать только одно: в ней имеется постоянно работающий источник «накачки» релятивистских электронов. Прямые наблюдения явно указывали на место этого источника — в самом центре Крабовидной туманности, около слабой звездочки 16-й величины, которую один из величайших астрономов-наблюдателей XX века Вальтер Бааде интуитивно считал оптическим остатком взорвавшейся в начале июля 1054 г. звезды. Тот же Бааде обнаружил удивительную изменчивость туманности в малой области, непосредственно примыкающей к этой звездочке. Об этом уже шла речь в § 17. Согласно измерениям Бааде скорость изменения отдельных «жгутов» туманности достигала 30 000 км/с, т. е. 1/10 скорости света. Это явно указывало, что процессы, вызывающие эти изменения, связаны с выбрасыванием из какой-то малой области огромного количества быстрых частиц. Наконец, радиоастрономические наблюдения, выполненные английскими исследователями во время покрытия Крабовидной туманности Луной, непосредственно привели к открытию очень малого источника (угловые размеры около 0

, 5), расположенного в ее центре (см. § 17). Теперь-то мы знаем, что этот маленький источник радиоизлучения и есть пульсар , открытый только спустя четыре года после того как его обнаружили во время наблюдений покрытия Крабовидной туманности Луной. Его конечные, хотя и очень маленькие угловые размеры не являются «истинными»: они обусловлены рассеянием радиоизлучения от почти «точечного» источника. В истории науки было много случаев, когда задолго до того, как открытие было сделано, его «видели», но не поняли. Мы убедимся дальше, что пульсар в Крабовидной туманности астрономы наблюдали по крайней мере сотню лет, не подозревая, что это такое!

, 5), расположенного в ее центре (см. § 17). Теперь-то мы знаем, что этот маленький источник радиоизлучения и есть пульсар , открытый только спустя четыре года после того как его обнаружили во время наблюдений покрытия Крабовидной туманности Луной. Его конечные, хотя и очень маленькие угловые размеры не являются «истинными»: они обусловлены рассеянием радиоизлучения от почти «точечного» источника. В истории науки было много случаев, когда задолго до того, как открытие было сделано, его «видели», но не поняли. Мы убедимся дальше, что пульсар в Крабовидной туманности астрономы наблюдали по крайней мере сотню лет, не подозревая, что это такое!

Читать дальше

= 2

= 2  /P — угловая скорость, M и R , как и раньше, означают массу и радиус звезды. Если

/P — угловая скорость, M и R , как и раньше, означают массу и радиус звезды. Если  2 R

2 R  GM/R 2, то звезда, предварительно сплющившись в диск, будет разорвана на куски. Из этой формулы следует, что минимальный период вращения у белых карликов, масса которых M

GM/R 2, то звезда, предварительно сплющившись в диск, будет разорвана на куски. Из этой формулы следует, что минимальный период вращения у белых карликов, масса которых M  1 M

1 M  , a R

, a R  1000 км, будет только

1000 км, будет только  10 секунд

10 секунд

, 5), расположенного в ее центре (см. § 17). Теперь-то мы знаем, что этот маленький источник радиоизлучения и есть пульсар , открытый только спустя четыре года после того как его обнаружили во время наблюдений покрытия Крабовидной туманности Луной. Его конечные, хотя и очень маленькие угловые размеры не являются «истинными»: они обусловлены рассеянием радиоизлучения от почти «точечного» источника. В истории науки было много случаев, когда задолго до того, как открытие было сделано, его «видели», но не поняли. Мы убедимся дальше, что пульсар в Крабовидной туманности астрономы наблюдали по крайней мере сотню лет, не подозревая, что это такое!

, 5), расположенного в ее центре (см. § 17). Теперь-то мы знаем, что этот маленький источник радиоизлучения и есть пульсар , открытый только спустя четыре года после того как его обнаружили во время наблюдений покрытия Крабовидной туманности Луной. Его конечные, хотя и очень маленькие угловые размеры не являются «истинными»: они обусловлены рассеянием радиоизлучения от почти «точечного» источника. В истории науки было много случаев, когда задолго до того, как открытие было сделано, его «видели», но не поняли. Мы убедимся дальше, что пульсар в Крабовидной туманности астрономы наблюдали по крайней мере сотню лет, не подозревая, что это такое!

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/322400/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve-thumb.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)