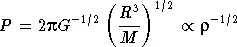

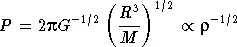

так как очевидно, что средняя плотность звезды

Характерные для цефеид периоды пульсаций измеряются днями. Из приведенной формулы следует, что их средние плотности очень малы,

10 -7г/см 3, т. е. в тысячи раз меньше плотности воздуха. Действительно, цефеиды — это звезды-гиганты высокой светимости с огромными радиусами фотосфер. Сразу становится ясным, что если объяснить «часовой механизм» пульсаров звездными пульсациями, то соответствующие звезды должны быть очень плотными. Из простой формулы P

10 -7г/см 3, т. е. в тысячи раз меньше плотности воздуха. Действительно, цефеиды — это звезды-гиганты высокой светимости с огромными радиусами фотосфер. Сразу становится ясным, что если объяснить «часовой механизм» пульсаров звездными пульсациями, то соответствующие звезды должны быть очень плотными. Из простой формулы P

-1 / 2сразу же следует, что средняя плотность

-1 / 2сразу же следует, что средняя плотность  для таких звезд должна быть

для таких звезд должна быть  10 3—10 4г/см 3. Но мы знаем, что такие средние плотности характерны для белых карликов (см. § 10). Итак, казалось бы, феномен пульсаров можно объяснить пульсациями белых карликов. Увы! Точные теоретические расчеты показали, что период собственных колебаний у белых карликов не может быть меньше нескольких секунд. Между тем в случае пульсара в Крабовидной туманности наблюдаемый период пульсаций 1/30 секунды. Правда, опять-таки при помощи теоретических ухищрений, связанных с далеко идущей ревизией уравнения состояния вещества белых карликов и моделей белых карликов, а также с учетом эффектов общей теории относительности, можно было бы уменьшить предельный период их пульсаций до 3 секунд. Но ведь и эта величина неприемлемо велика. Некоторые теоретики пытались выйти из этого затруднительного положения следующим образом. Известно, что колебания реального тела (в нашем случае — пульсации звезды) происходят не только на «основной» частоте (например, в нашем случае на частоте, определяемой видоизмененной формулой маятника), но и на высших гармониках этой частоты, т. е. на частотах, превосходящих основную частоту в два, в три и вообще в n раз. В частности, в рамках этой гипотезы можно было считать, что феномен пульсаров есть проявление пульсации белых карликов на очень высокой гармонике. При этом потребовалось немало теоретических ухищрений, чтобы «подавить» эффекты, связанные с пульсациями на более низких гармониках. Ведь обычно такие пульсации должны быть гораздо более интенсивными. Все же нелегко было понять, почему какой-нибудь белый карлик колеблется только на пятой гармонике. Эта весьма искусственная теория просуществовала очень недолго — мы о ней упоминаем здесь только для того, чтобы дать представление о той атмосфере поисков, в которой протекала творческая жизнь теоретиков, пытающихся осмыслить новое загадочное явление...

10 3—10 4г/см 3. Но мы знаем, что такие средние плотности характерны для белых карликов (см. § 10). Итак, казалось бы, феномен пульсаров можно объяснить пульсациями белых карликов. Увы! Точные теоретические расчеты показали, что период собственных колебаний у белых карликов не может быть меньше нескольких секунд. Между тем в случае пульсара в Крабовидной туманности наблюдаемый период пульсаций 1/30 секунды. Правда, опять-таки при помощи теоретических ухищрений, связанных с далеко идущей ревизией уравнения состояния вещества белых карликов и моделей белых карликов, а также с учетом эффектов общей теории относительности, можно было бы уменьшить предельный период их пульсаций до 3 секунд. Но ведь и эта величина неприемлемо велика. Некоторые теоретики пытались выйти из этого затруднительного положения следующим образом. Известно, что колебания реального тела (в нашем случае — пульсации звезды) происходят не только на «основной» частоте (например, в нашем случае на частоте, определяемой видоизмененной формулой маятника), но и на высших гармониках этой частоты, т. е. на частотах, превосходящих основную частоту в два, в три и вообще в n раз. В частности, в рамках этой гипотезы можно было считать, что феномен пульсаров есть проявление пульсации белых карликов на очень высокой гармонике. При этом потребовалось немало теоретических ухищрений, чтобы «подавить» эффекты, связанные с пульсациями на более низких гармониках. Ведь обычно такие пульсации должны быть гораздо более интенсивными. Все же нелегко было понять, почему какой-нибудь белый карлик колеблется только на пятой гармонике. Эта весьма искусственная теория просуществовала очень недолго — мы о ней упоминаем здесь только для того, чтобы дать представление о той атмосфере поисков, в которой протекала творческая жизнь теоретиков, пытающихся осмыслить новое загадочное явление...

В принципе «часовой механизм», действующий у пульсаров, можно было попытаться объяснить пульсациями нейтронных звезд , которые тогда еще не были обнаружены, хотя буквально «кричали» о своем присутствии. Однако из-за ожидаемого огромного значения их средней плотности период их пульсаций должен быть меньше 10 -3секунды — величина слишком малая для пульсаров. Итак, феномен пульсаров оказалось невозможно объяснить пульсациями звезд каких бы то ни было типов.

После неудачи попыток объяснения пульсаров пульсациями звезд естественно, что внимание астрономов было сосредоточено на возможности объяснения этого феномена вращением какого-нибудь класса звезд. Этот механизм представлялся довольно перспективным, так как вращение массивного звездообразного тела, поверхность которого излучает неравномерно , вполне может объяснить удивительное постоянство периодов пульсаров. Но что это за космические тела, у которых период вращения вокруг оси около одной секунды и даже в отдельных случаях 1/30 секунды? Самый короткий из известных тогда астрономам периодов вращения был немного больше часа (это затменная двойная система WZ Стрелы, у которой орбитальный период, равный для тесных двойных систем периоду вращения вокруг оси, равен 81 минуте) [ 48 ] В настоящее время (1983 г.) самым коротким из известных орбитальных периодов обладает звезда 15 m AM Гончих Псов (1051,2 секунды или 17,5 минуты).

. Совершенно очевидно, что столь короткие периоды, которые наблюдаются у пульсаров, могут быть только при вращении космических объектов очень малых (по сравнению с «обычными» звездами) размеров. С другой стороны, существует предел для угловой скорости вращения, определяемый равенством центростремительной силы, действующей на каждый элемент звезды, силе гравитационного притяжения этого элемента к центру звезды. Запишем это условие математически:

Читать дальше

10 -7г/см 3, т. е. в тысячи раз меньше плотности воздуха. Действительно, цефеиды — это звезды-гиганты высокой светимости с огромными радиусами фотосфер. Сразу становится ясным, что если объяснить «часовой механизм» пульсаров звездными пульсациями, то соответствующие звезды должны быть очень плотными. Из простой формулы P

10 -7г/см 3, т. е. в тысячи раз меньше плотности воздуха. Действительно, цефеиды — это звезды-гиганты высокой светимости с огромными радиусами фотосфер. Сразу становится ясным, что если объяснить «часовой механизм» пульсаров звездными пульсациями, то соответствующие звезды должны быть очень плотными. Из простой формулы P

-1 / 2сразу же следует, что средняя плотность

-1 / 2сразу же следует, что средняя плотность  для таких звезд должна быть

для таких звезд должна быть  10 3—10 4г/см 3. Но мы знаем, что такие средние плотности характерны для белых карликов (см. § 10). Итак, казалось бы, феномен пульсаров можно объяснить пульсациями белых карликов. Увы! Точные теоретические расчеты показали, что период собственных колебаний у белых карликов не может быть меньше нескольких секунд. Между тем в случае пульсара в Крабовидной туманности наблюдаемый период пульсаций 1/30 секунды. Правда, опять-таки при помощи теоретических ухищрений, связанных с далеко идущей ревизией уравнения состояния вещества белых карликов и моделей белых карликов, а также с учетом эффектов общей теории относительности, можно было бы уменьшить предельный период их пульсаций до 3 секунд. Но ведь и эта величина неприемлемо велика. Некоторые теоретики пытались выйти из этого затруднительного положения следующим образом. Известно, что колебания реального тела (в нашем случае — пульсации звезды) происходят не только на «основной» частоте (например, в нашем случае на частоте, определяемой видоизмененной формулой маятника), но и на высших гармониках этой частоты, т. е. на частотах, превосходящих основную частоту в два, в три и вообще в n раз. В частности, в рамках этой гипотезы можно было считать, что феномен пульсаров есть проявление пульсации белых карликов на очень высокой гармонике. При этом потребовалось немало теоретических ухищрений, чтобы «подавить» эффекты, связанные с пульсациями на более низких гармониках. Ведь обычно такие пульсации должны быть гораздо более интенсивными. Все же нелегко было понять, почему какой-нибудь белый карлик колеблется только на пятой гармонике. Эта весьма искусственная теория просуществовала очень недолго — мы о ней упоминаем здесь только для того, чтобы дать представление о той атмосфере поисков, в которой протекала творческая жизнь теоретиков, пытающихся осмыслить новое загадочное явление...

10 3—10 4г/см 3. Но мы знаем, что такие средние плотности характерны для белых карликов (см. § 10). Итак, казалось бы, феномен пульсаров можно объяснить пульсациями белых карликов. Увы! Точные теоретические расчеты показали, что период собственных колебаний у белых карликов не может быть меньше нескольких секунд. Между тем в случае пульсара в Крабовидной туманности наблюдаемый период пульсаций 1/30 секунды. Правда, опять-таки при помощи теоретических ухищрений, связанных с далеко идущей ревизией уравнения состояния вещества белых карликов и моделей белых карликов, а также с учетом эффектов общей теории относительности, можно было бы уменьшить предельный период их пульсаций до 3 секунд. Но ведь и эта величина неприемлемо велика. Некоторые теоретики пытались выйти из этого затруднительного положения следующим образом. Известно, что колебания реального тела (в нашем случае — пульсации звезды) происходят не только на «основной» частоте (например, в нашем случае на частоте, определяемой видоизмененной формулой маятника), но и на высших гармониках этой частоты, т. е. на частотах, превосходящих основную частоту в два, в три и вообще в n раз. В частности, в рамках этой гипотезы можно было считать, что феномен пульсаров есть проявление пульсации белых карликов на очень высокой гармонике. При этом потребовалось немало теоретических ухищрений, чтобы «подавить» эффекты, связанные с пульсациями на более низких гармониках. Ведь обычно такие пульсации должны быть гораздо более интенсивными. Все же нелегко было понять, почему какой-нибудь белый карлик колеблется только на пятой гармонике. Эта весьма искусственная теория просуществовала очень недолго — мы о ней упоминаем здесь только для того, чтобы дать представление о той атмосфере поисков, в которой протекала творческая жизнь теоретиков, пытающихся осмыслить новое загадочное явление...

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/322400/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve-thumb.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)