Дальнейшие годы знаменовались некоторыми изменениями в жизни Эйнштейна. В 1912 году его зачислили в преподавательский состав Политехникума. В научном плане в своей теории относительности он столкнулся с огромной трудностью. Ведь если все ускоренные системы отсчета тождественны, тогда для них перестает быть верной евклидова геометрия. Эйнштейн помнил, как изучал дифференциальную геометрию (геометрические соотношения между бесконечно малыми величинами) во время учебы, но детали забылись.

К счастью, одним из сотрудников Эйнштейна в Политехникуме был не кто иной, как Марсель Гроссман, ставший известным профессором математики. Гроссман помог Эйнштейну с дифференциальной геометрией и тензорным исчислением, математической дисциплиной с использованием многомерных переменных. Эйнштейн писал [29 октября 1912 года физику Арнольду Зоммерфельду]: «За всю свою жизнь я не работал так усердно, проникшись глубоким уважением к математике, самую изысканную часть которой по своему недомыслию считал излишеством». Эйнштейн и Гроссман совместно написали в 1913 году статью, где дали почти полное описание общей теории относительности. Статья «Проект обобщенной теории относительности и теории тяготения» содержала ряд уравнений поля тяготения, но они еще не приобрели своего окончательного вида.

В последующие два года Эйнштейн печатает статьи, советуется с коллегами, пишет очередные статьи, вновь советуется, печатается, и 25 ноября 1915 года выходит статья «Уравнения гравитационного поля» о его общей теории относительности уже в окончательном виде. В декабре 1915 года [письмо физику Паулю Эренфесту] он говорит о себе: «Этот негодник Эйнштейн постоянно старается себе угодить. Каждый год он отказывается от того, о чем писал годом ранее». Уравнения Эйнштейна предсказывали небольшое смещение точки максимального сближения с орбиты планеты Меркурий с Солнцем (перигелий), которое не в состоянии была объяснить ньютонова теория тяготения. А раз орбита Меркурия вела себя подобным образом, значит, теория Эйнштейна блестяще согласовывалась с действительностью, в итоге привлекла к себе внимание его собратьев — ученых.

Когда принципы общей теории относительности были перенесены на всю Вселенную, некоторые коллеги Эйнштейна (особенно датский астроном Биллем де Ситтер) отметили, что согласно его теории Вселенная как таковая неустойчива в статичном положении. По уравнению Вселенная либо расширяется, либо сжимается. Сообразуясь с астрономическими данными того времени (1917), Эйнштейн предположил, что у нее нет каких — либо особых мест, направлений или границ и что она в целом неподвижна. К своему огорчению, он выяснил, что для сохранения стационарности Вселенной нужно внести в уравнения дополнительный член [в виде отрицательного давления], который бы уравновешивал силу притяжения. Этот член уравнения получил название космологической постоянной. Как ни старались некоторые астрономы отговорить его от этой затеи, Эйнштейн настоял на своем.

Чем крупнее телескопы, тем больше расстояния до звезд

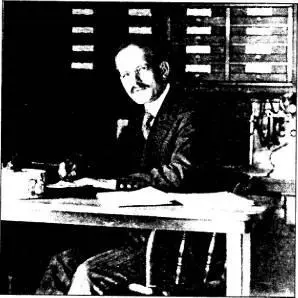

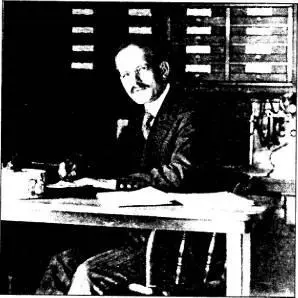

В 1920 году перед астрономией все еще стояли две огромные задачи: определение размера Млечного Пути и природы туманностей. Главный вклад в их решение внесли Джордж Хейл (рис. 6.4) и Генриетта Суон Ливитт (рис. 6.5), появившиеся на свет в 1868 году с разницей в неделю.

Джордж Эллери Хейл родился в Чикаго в состоятельной семье. Его поприще наблюдателя начиналось в далекой юности с подержанного четырехдюймового линзового телескопа. Еще студентом физического факультета Массачусетского технологического института он изобрел прибор, названный спектрогелиографом, для изучения солнечных протуберанцев и в 1890 году защитил на его основе диплом. Перенесение Хейлом физики на астрономическую почву привело к рождению астрофизики.

Рис. 6.4. Джордж Эллери Хейл

Рис. 6.5. Генриетта Суон Ливитт

Однако главный вклад Хейла заключался в телескопах — больших телескопах. На первый взгляд основная задача телескопа состоит в увеличении, однако простое укрупнение нечеткого или расплывчатого изображения, по сути, ничего не дает. На самом деле главная задача телескопа — собирание как можно большего количества света и различение деталей. Чем больше телескоп, тем больше света он может собрать и тем лучше он различает два близко расположенных источника света.

Читать дальше