Гипотеза «кварков»—частиц, обладающих дробным зарядом, — экспериментально до сих пор не подтвердилась. Правда, в последнее время, благодаря достижениям в физике элементарных частиц, теоретическим и экспериментальным, наметились определенные сдвиги в решении проблемы «кварков». Кварковая модель позволяет ученым объяснить «периодичность» в мире адронов, короткоживущих нестабильных частиц, участвующих в сильных взаимодействиях. Многие косвенные экспериментальные факты говорят в пользу «кварков». Но пока выделить их в свободном состоянии не удается.

Некоторые теоретики считают, что этого сделать невозможно, так как силы, действующие между «кварками», растут по мере удаления их друг от друга.

Для окончательного решения вопроса о возможности выделить «кварки» в свободном состоянии, так же как и для решения многих других тайн физики элементарных частиц, создаются еще более мощные ускорители, более совершенные ЭВМ. Специалисты возлагают большие надежды на эти совершенные приборы и ожидают скорой разгадки тайн «кварков».

Открытие изотопов стабильных элементов, уточнение измерений элементарного заряда были первыми достижениями послевоенной физики (1917-1918). В 1919 г. было сделано новое сенсационное открытие — искусственное расщепление ядра. Открытие это было сделано Резерфордом в Кембридже в Кавендишской лаборатории, которую он возглавил в том же, 1919 г.

Резерфорд изучал столкновение а -частиц с легкими атомами. Столкновения а-частицы с ядрами таких атомов должны их ускорять. Так, при ударе а-частицы о ядро водорода оно увеличивает свою скорость в 1,6 раза, и ядро отбирает у а-частицы 64% ее энергии. Такие ускоренные ядра легко обнаружить по сцинтилляциям, возникающим при ударе их об экран из сернистого цинка. Их действительно наблюдал Марсден в 1914 г.

Резерфорд продолжил опыты Марсдена, но, как он отмечал сам, эти опыты «выполнялись в весьма нерегулярные промежутки времени, поскольку позволяли повседневные занятия и работа, связанная с войной...» «Опыты даже совершенно прекращались на долгое время». Лишь после окончания войны опыты ставились регулярно, и их результаты были опубликованы в 1919 г. в четырех статьях под общим названием «Столкновения а-частиц с легкими атомами».

Прибор, применявшийся Резерфордом для изучения таких столкновений, представлял собой латунную камеру длиной 18 см, высотой 6 см и шириной 2 см. Источником а-частиц служил металлический диск, покрытый активным веществом. Диск помещался внутри камеры и мог устанавливаться на разных расстояниях от экрана из сернистого цинка, на котором наблюдались с помощью микроскопа сцинтилляции.

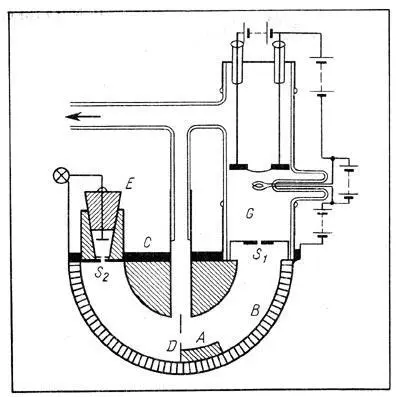

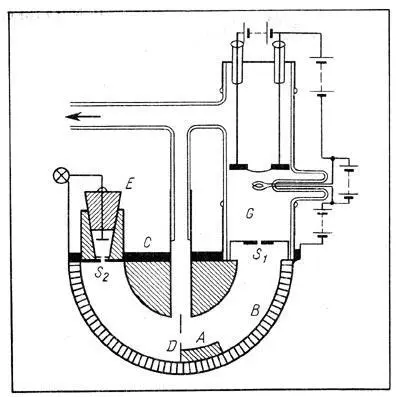

Камера могла заполняться различными газами (см. рис. 78).

Рис. 78. Масс-спектрограф Демпестера

При впускании сухого кислорода или углекислого газа число сцинтилляций уменьшалось вследствие поглощения а-частиц слоем газа. «Неожиданный эффект, однако, — писал Резер-форд в четвертой статье, — был обнаружен, когда в аппарат был введен сухой воздух. Вместо уменьшения число сцинтилляций увеличилось, и для поглощения, соответствующего приблизительно слою воздуха в 19 см, число их было приблизительно в 2 раза больше, чем то, которое наблюдалось при вакууме. Из этого опыта было ясно, что а-частицы при прохождении через воздух дают начало сцинтилляциям, соответствующим большим длинам пробега, яркость которых для глаза представлялась приблизительно равной яркости Н-сцинтилляций». Так как в кислороде и углекислом газе такого эффекта не наблюдалось, то с большой вероятностью можно было утверждать, что этот эффект обязан своим происхождением азоту.

Камеру заполняли чистым тщательно высушенным азотом. «В чистом азоте число сцинтилляций, соответствующих большому пробегу, было больше, чем в воздухе». Таким образом, «сцинтилляции при большом пробеге, наблюдаемые в воздухе, должны быть приписаны азоту».

Необходимо было, однако, показать, что длиннопробежные а-частицы, вызывающие сцинтилляции, «являются результатами столкновений а-частиц с атомами азота».

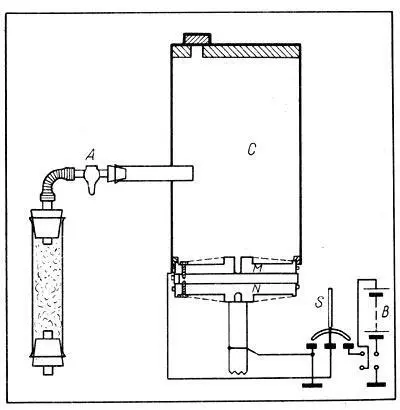

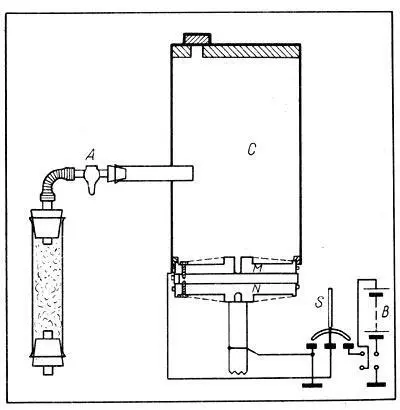

Схема первой установки Милликена

Путем многочисленных опытов Ре-зерфорд показал, что это действительно так и что в результате таких столкновений получаются частицы с максимальным пробегом 28 см, таким же, как у Н-атомов. «Из полученных до сих пор результатов, — писал Резерфорд, — трудно избежать заключения, что атомы с большим пробегом, возникающие при столкновении а-частиц с азотом, являются не атомами азота, но, по всей вероятности, атомами водорода или атомами с массой 2. Если это так, то мы должны заключить, что атом азота распадается вследствие громадных сил, развивающихся при столкновении с быстрой а-частицей, и что освобождающийся водородный атом образует составную часть атома».

Читать дальше