Таким образом, к 1917 г. идеи Бора получили всестороннее развитие как в работах самого Бора, так и других авторов. Они были экспериментально подтверждены, и теория Бора получила всеобщее признание. Но те трудные вопросы, которые были поставлены Резерфордом, еще не были сняты, а многие трудности, с которыми сталкивалась теория в попытках рассмотреть многоэлектронные атомы, аномальный эффект Зеемана и многое другое, показали, что в теории Бора при всех ее успехах есть серьезные недостатки принципиального характера. Трудности и противоречия накопились, и надо было искать выход. Но прежде чем рассказать, каким путем были преодолены трудности теории Бора, рассмотрим коротко историю развития физики в нашей стране.

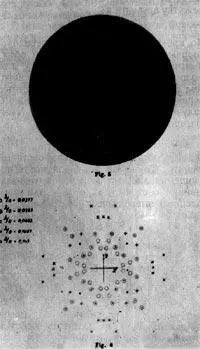

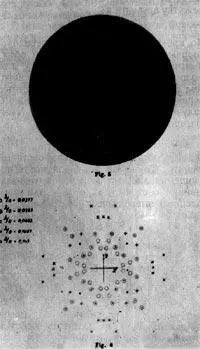

Рим. 72. Одна из первых лауэграмм

Глава шестая. Становление советской физики

В истории науки перевороты в развитии науки нередко происходили одновременно с социальными переворотами. Вряд ли это совпадение можно считать случайностью. Наука — социальное явление, и изменение социальных условий неизбежно сказывается на ее развитии.

Так, в Древней Греции в эпоху восстания демоса против господства родовой аристократии начала складываться античная наука, в воззрениях представителей которой, начиная с Фалеса, отчетливо звучит тема изменения, развития сущего.

В эпоху, последовавшую за завоеваниями Александра Македонского, характер греческой науки изменился самым радикальным образом.

Современное опытное естествознание, как указывал Энгельс, родилось в обстановке «всеобщей революции» Английская буржуазная революция XVII в. создала английскую науку, французская буржуазная революция обеспечила ведущие позиции франции в математических и естественных науках.

Революции, происходившие в отдельных странах, неизбежно оказывали глубокое влияние на весь ход мировой истории, в том числе и на развитие науки и культуры. Особенно глубокое влияние имела Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая новую эру в истории человечества.

История Октябрьской социалистической революции самым тесным образом связана с историей партии, под руководством которой русский рабочий класс совершил эту революцию. История Коммунистической партии Советского Союза излагается в высшей школе в специальном курсе, и основные факты этой истории достаточно хорошо известны.

Здесь мы рассмотрим только один вопрос истории Октябрьской революции — вопрос становления советской социалистической науки, и прежде всего физики. Простое сопоставление развития физики в России до Октября и после обнаруживает глубину влияния Октябрьской революции на историю науки в России.

До Октября науки, и в том числе физика, развивались в Императорской Академии наук и в университетах Петербургском, Московском, Киевском, Казанском, Харьковском, Новороссийском, Томском, а также в Варшаве и Гельсингфорсе (Хельсинках), входивших тогда в состав российской империи Между университетской и академической наукой шла глухая вражда, прорывавшаяся то и дело «академическими инцидентами». Так, лучшие представители университетской науки Д И.Менделеев, К. А. Тимирязев, А. Г. Столетов и многие другие не были допущены в академию, которая не только по названию, но и по самой сути оставалась «императорской» и президентом ее был член императорской фамилии Константин Романов. Академическая наука была страшно далека от народа, от запросов страны.

С другой стороны, в университетах основное внимание уделялось преподаванию, научная деятельность отходила на второй план. П. Н. Лебедева, для которого научная деятельность стояла на первом плане, это страшно тяготило.

Ассигнования на научные исследования были ничтожными и к тому же отпускались под строгим надзором царских чиновников, не понимавших нужды науки.

Перед самой войной, в 1911 г., разразились события, связанные со смертью Толстого, и ряд профессоров Московского и Петербургского университетов подали в отставку. В Московском университете был полный-погром, ушел П.Н.Лебедев со своими учениками, прекратив плодотворную научную деятельность. Вскоре после ухода из университета Лебедев умер.

Читать дальше