В работе 1906 г. Эйнштейн устанавливает количественные соотношения между рядом напряжений Вольта и пороговой частотой фотоэффекта. Это соотношение выражается формулой:

U=(R/A) βν

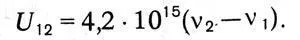

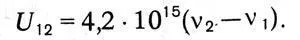

и для контактной разности потенциалов двух металлов, выраженной в вольтах, Эйнштейн получает следующее значение:

«В этой формуле, — пишет Эйнштейн, — содержится следующее, по крайней мере в общем и целом, справедливое утверждение: чем более электроположительным является металл, тем меньше низшая частота света, вызывающая фотоэффект».

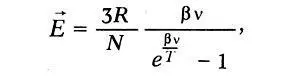

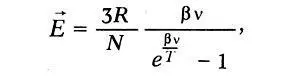

В следующем, 1907 г. Эйнштейн применил идею квантов к теории теплоемкости. Теорема равномерного распределения энергии по степеням свободы в теории теплоемкости твердого тела приводит к закону Дюлонга и Пти, который Эйнштейн записывает в виде с = 3Rn, или с = 5,94n, где п — число атомов в молекуле. Эта формула не дает зависимости теплоемкости от температуры и не дает правильного значения теплоемкости для углерода (алмаза), бора и кремния. Эйнштейн, предположив, что молекула твердого тела является квантовым осциллятором со средней энергией

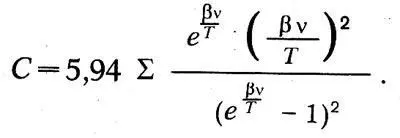

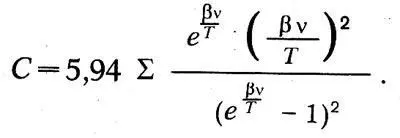

получил для удельной теплоемкости грамм-эквивалента выражение:

Таким образом, теплоемкость является функцией температуры. Она удовлетворяет закону Дюлонга и Пти только при комнатной температуре, при приближении к абсолютному нулю теплоемкость падает.

Этот вывод был экспериментально подтвержден работами Нернста и его учеников, в результате которых Нернст пришел к своему тепловому закону, названному третьим началом термодинамики. Вместе с тем оказалось, что основная предпосылка Эйнштейна о монохроматичности колебаний осциллятора неверна, и сам Эйнштейн, а также Дебай, Борн и Карман уточнили квантовую теорию теплоемкости. Но основное положение работы Эйнштейна, что энергия элементарного образования может принимать только

значения 0, (R/N)βν, 2(R/N)βν и т. д., т. е. энергия квантуется, осталось незыблемым. Эйнштейну принадлежит заслуга расширения идеи квантов на новые области, что показало ее фундаментальное значение в физике. В этом заключалась вторая важная черта научной революции в физическом миропонимании, не сразу принятая и осознанная физиками.

Ленинский анализ 'Новейшей революции в естествознании'

В 1909 г. вышла книга В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленин не был физиком и, написав эту книгу, выполнил важную партийную, политическую задачу, разоблачив антимарксистские взгляды, бытовавшие в годы реакции среди части русских социал-демократов. Непосредственным поводом к написанию работы послужил выход книги «Очерки по философии марксизма», составленной из статей В. А. Базарова, А В. Луначарского, А. А. Богданова и других авторов, называвших себя марксистами. На самом деле в книге излагалась не философия марксизма, а философия Маха, Авенариуса и других эмпириокритиков и эмпирионистов.

По свидетельству Маха, еще в 1863— 1871 гг. он пришел к выводу, «что цель физических исследований заключается в установлении зависимости наших чувственных переживаний друг от друга, а понятия и теории физики суть лишь средства для достижения этой цели, — средства временные, которыми мы пользуемся лишь в видах экономии мышления (некоторые же физические понятия могут быть признаны даже аналогом к иллюзорной вещи в себе)».

В. И. Ленин поставил задачу разоблачить антимарксистский, антиматериалистический характер выступлений русских махистов, эмпириокритиков. Он охарактеризовал эти выступления как «типичный философский ревизионизм» и поставил своей задачей «разы-

екать, на чем свихнулись люди, преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путаное и реакционное».( Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. — Поли. собр. соч., т. 18, с. 11. )

Решая эту задачу, В. И. Ленин глубоко проанализировал не только теорию познания Маха, Авенариуса и русских эпигонов махизма, но и «новейшую революцию в естествознании», посвятив ей пятую главу своего труда. Он выполнил колоссальную работу, которую не мог выполнить ни один из его современников — естествоиспытателей или философов (напомним, что Плеханов в своих выступлениях против махистов обошел полным молчанием революцию в физике).

Читать дальше