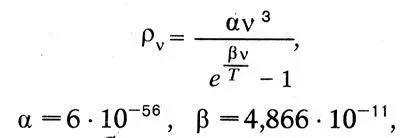

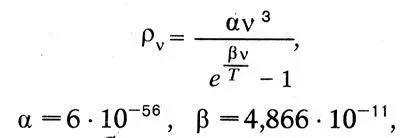

Эйнштейн указывает, что формула Планка:

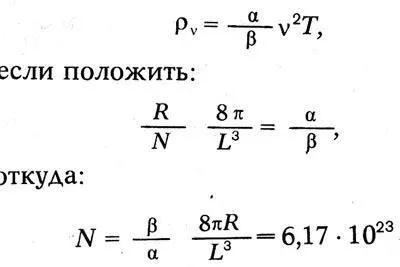

переходит для больших длин волн и больших плотностей излучения в найденную им формулу:

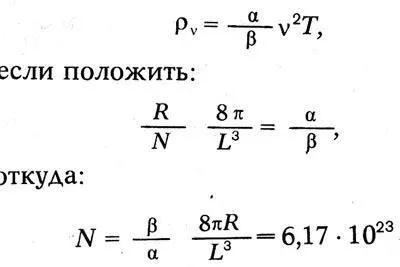

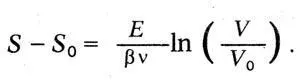

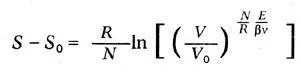

Эйнштейн подчеркивает, что значение числа Авогадро совпадает со значением, найденным другим способом. Обращаясь далее к закону Вина , хорошо оправдывающегося для больших значений ν/T, Эйнштейн получает выражение энтропии излучения:

«Это равенство показывает, что энтропия монохроматического излучения достаточно малой плотности зависит от объема так же, как энтропия идеального газа или разбавленного раствора».

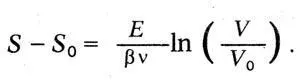

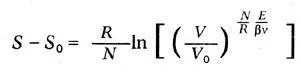

Переписав это выражение в виде:

и сравнивая его с законом Больцмана:

S-S0= (R/N) lnW,

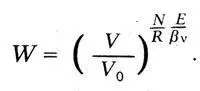

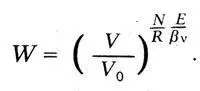

Эйнштейн находит выражение вероятности того, что энергия излучения в объеме V0 сосредоточится в части объема V:

Эйнштейн интерпретирует эту формулу следующим образом: «Монохроматическое излучение малой плотности (в пределах области применимости закона излучения Вина) в смысле теории теплоты ведет себя так, как будто оно состоит из независимых друг от друга квантов энергии величиной Rβν/N». Заметим, что величина β в современных обозначениях равна β=h/k, где k = R/N, и, таким образом, энергия кванта (Rβν/N)=hν

Эйнштейн применяет свою теорию к явлению люминесценции и не только дает объснение правила Стокса, согласно которому частота люминесценции v2 меньше или равна частоте возбуждающего излучения v1 ( v2 < v1), но и указывает на возможные причины отступления от него.

Особенно важное значение имеет объяснение Эйнштейном фотоэффекта. Квант энергии света, поглощаясь электроном, сообщает ему кинетическую энергию (R/N) βν - P, где Р - работа выхода электрона. При наличии задерживающего потенциала Я, препятствующего электрону покидать освещаемую поверхность, выполняется равенство:

П = (R/N) βν - P.

Такова знаменитая теория фотоэффекта, давшая простое и непринужденное объяснение этого явления, остававшегося загадкой для волновой теории.

Наблюдения, сделанные Ленардом в 1902 г., как указывал Эйнштейн в своей статье, не противоречили его теории. В самом деле, скорости фотоэлектронов не зависели от интенсивности световых лучей, а число их было пропорционально интенсивности. Что же касается зависимости энергии фотоэлектронов от частоты, то она была исследована лишь в 1912 г. Ричардсоном, Комптоном и в 1916 г. Милликеном. Последние классические эксперименты наряду с измерениями Милликеном элементарного заряда были удостоены Нобелевской премии.

К идее квантов Эйнштейна привел закон Вина, справедливый в области коротких волн. Ему казалось, как он писал год спустя, что «теория излучения Планка в известном смысле противостоит моей работе». Однако тщательный анализ закона Планка привел Эйнштейна к выводу, что формула Планка основана на гипотезе квантов. Этот вывод составляет содержание работы Эйнштейна 1906 г. «К теории возникновения и поглощения света». Здесь Эйнштейн показал, что в основе теории Планка лежит следующее утверждение: «Энергия элементарного резонатора может принимать только целочисленные значения, кратные величине (R/N) βν, энергия резонатора при поглощении и испускании меняется скачком, а именно на целочисленное значение, кратное величине (R/N) bv ».

Эйнштейн увидел кванты впервые именно там, где квантовая природа света выражена особенно отчетливо: в явлении фотоэффекта. Квантовый характер излучения для него был очевиден только в коротковолновой области спектра, в области применимости закона Вина. Лишь через год он понял, что кванты являются фундаментом закона Планка. Каприз исторического развития науки выразился в том, что кванты появились в физике там, где их труднее всего было увидеть, — в законе черного излучения. Эйнштейн шел к квантовой теории естественным путем и сразу понял необходимость введения квантовых представлений в теорию света. Для него сомнений Планка и других физиков, считавших гипотезу квантов временной, не существовало. Он ясно видел, что возникновение и поглощение света описывается квантовыми законами.

Читать дальше