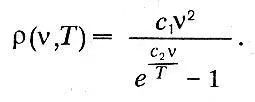

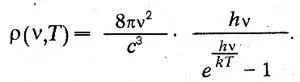

Формула, найденная Планком, имела вид:

Рубенс немедленно после заседания начал сравнивать формулу Планка с данными его измерений. Утром он пришел к Планку и сообщил, что повсюду было найдено удовлетворительное совпадение его формулы с опытом. Но, как признавался Планк, метод нахождения формулы придавал ей «только формальный смысл удачно угаданного закона». И здесь Планк впервые обратился к статистике, к той самой статистике, с которой Михельсон начал поиски закона излучения, используя идеи Больцмана о связи энтропии и вероятности. Этой зависимости Планк придал следующий вид:

S = klnW,

где k — постоянная Больцмана, хотя ввел и впервые вычислил эту величину Планк. Для того чтобы ввести вероятность в закон излучения, Планку пришлось принять гипотезу, что каждый осциллятор излучает и поглощает энергию конечными порциями. Эту порцию Планк положил пропорциональной частоте ε = hν , где h — некоторая универсальная постоянная, которую Планк назвал «элементарным квантом действия». «Таким образом, — писал Планк, — и для излучения было установлено существование энтропии как меры вероятности в больцмановском смысле».

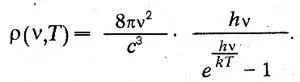

Однако при подсчете вероятности Планку пришлось отойти от метода Больцмана, и только значительно позже выяснился смысл этого отхода: статистика квантов не является больцманов-ской. 14 декабря 1900 г. Планк доложил Берлинскому физическому обществу о своей гипотезе и новой формуле излучения

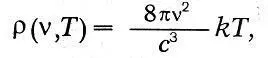

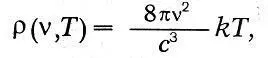

Из этой формулы, справедливой во всех областях спектра, получались и закон Стефана — Больцмана и закон смещения Вина. Для больших частот она переходила в формулу Вина, а для малых частот — в формулу:

данную Рэлеем в июле 1900 г. в небольшой статье «Замечания о законе черного излучения». Рэлей вывел эту формулу, применяя закон равномерного распределения энергии по степеням свободы.

В 1905 г. он и независимо от него Джине показали, что классическая статистика приводит не к формуле Планка, а именно к формуле Рэлея, которая стала называться с тех пор законом Рэлея — Джинса.

История закона излучения продолжалась еще и в XX в. Сам Планк как-то пытался ввести свою гипотезу в русло классических представлений. Однако это ему не удалось.

Гипотеза квантов захватывала все новые и новые области, став «царицей» современной физики.

Открытие рентгеновских лучей, радиоактивности, электрона, радия, кванта действия определило характер развития физики XX в. Начиналась научная революция.

Глава четвёртая. Первый этап революции в физике

Открытие радиоактивных преврещений. Идея атомной энергии

Открытия конца XIX в. и первого пятилетия XX в. привели к революции в физическом миропонимании. Рухнуло представление о неизменных атомах, о массе как неизменном количестве вещества, о законах Ньютона как незыблемых устоях физической картины мира, об абсолютных пространстве и времени, в непрерывных процессах была обнаружена дискретность, прерывность.

Представление о неизменных, неразрушимых атомах, существовавшее в физике и философии со времен Демокрита, было разрушено открытием радиоактивности. Уже в самом начале исследований радиоактивности Мария Склодовская-Кюри писала: «Радиоактивность урановых и ториевых соединений представляется атомнымт, свойствами... Я исследовала с этой точки зрения урановые и ториевые соединения и произвела множество измерений их активности при различных условиях. Из совокупности этих измерений выходит, что радиоактивность этих соединений действительно есть атомное свойство. Она представляется здесь связанной с наличностью атомов обоих рассматриваемых элементов и не уничтожается ни переменой физического состояния, ни химическими преобразованиями».

Таким образом, оказалось, что атомы урана, тория и позднее открытых полония и радия не являются мертвыми кирпичиками, а обладают активностью, испускают лучи. Природа этих лучей была исследована рядом ученых, но первым обнаружил сложный состав радиоактивных лучей Резерфорд. В опубликованной в 1899 г. статье «Излучение урана и вызываемая им электропроводность» он показал электрическим методом, что излучение урана имеет сложный состав.

Читать дальше