Электромагнитное поле — это та часть пространства, которая содержит в себе и окружает тела, находящиеся в электрическом или магнитном состоянии».

Таково первое в истории физики определение электромагнитного поля, фарадей не употребляет термина «поле», он говорит о реальном существовании физических линий силы. Только со времени Максвелла в физике появляется понятие поля, которое служит носителем электромагнитной энергии.

Для описания поля Максвелл вводит скалярные и векторые функции координат. Векторы он обозначает заглавными буквами немецкого готического шрифта, но в вычислениях оперирует с их компонентами. Векторные уравнения он расписывает в координатах, получая соответствующие тройки («триплеты») уравнений.

В «Трактате по электричеству и магнетизму» он дает сводку главных величин, используемых в его электромагнитной теории. Термины, обозначения, самый смысл, вкладываемый Максвеллом в содержание вводимых понятий нередко значительно отличаются от современных. Так, величина «электромагнитный момент», или «электромагнитное количество движения» в точке, играющая в концепции Максвелла фундаментальную роль, в современной физике, является вспомогательной величиной, вектор — потенциалом А. Правда, в квантовой теории она вновь получила фундаментальное значение, но экспериментальная физика, радиотехника и электротехника придают ей чисто формальное значение.

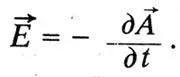

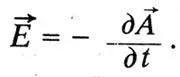

В теории Максвелла эта величина связана с магнитным потоком. Циркуляция вектора-потенциала по замкнутому контуру равна магнитному потоку через поверхность, охватываемую контуром. Магнитный поток обладает инерционными свойствами, и электродвижущая сила индукции по правилу Ленца пропорциональна скорости изменения магнитного потока, взятого с обратным знаком. Отсюда напряженность индукционного электрического поля:

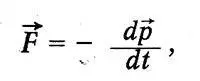

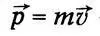

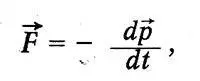

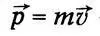

Максвелл считает это выражение аналогичным выражению для силы инерции в механике:

где

- механический импульс, или количество движения. Эта аналогия объясняет термин, введенный Максвеллом для вектор-потенциала. Сами уравнения электромагнитного поля в теории Максвелла имеют вид, отличный от современного.

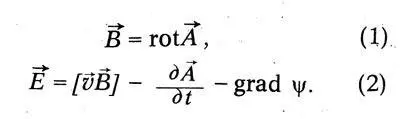

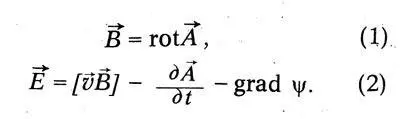

В современной форме система уравнений Максвелла имеет следующий вид:

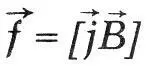

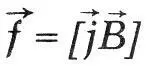

Этими уравнениями вектор магнитной индукции B и вектор напряженности электрического поля Е выражаются через векторный потенциал А и скалярный потенциал V. Максвелл выписывает далее выражение пондеромоторной силы f, действующей со стороны поля с магнитной индукцией В на единицу объема проводника, обтекаемого током с плотностью j:

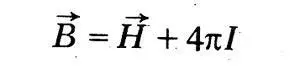

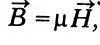

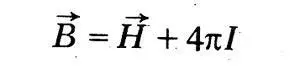

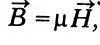

К этому выражению он добавляет «уравнение намагничивания »:

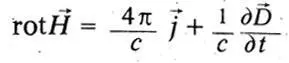

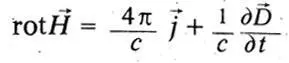

и «уравнение электрических токов» (ныне первое уравнение Максвелла):

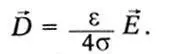

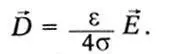

Связь между вектором смещения D и напряженностью электрического поля E у Максвелла выражается уравнением:

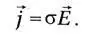

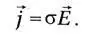

Максвелл выписывает далее закон Ома в дифференциальной форме:

Затем выписывает уравнение divD = р и уравнение где

,

,

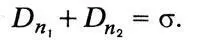

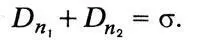

а также пограничное условие:

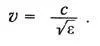

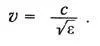

Такова система уравнений Максвелла. Важнейший вывод из этих уравнений заключается в существовании поперечных электромагнитных волн, распространяющихся в намагниченном диэлектрике со скоростью: где

Этот вывод получен им в последнем разделе «Динамической теории поля», носящем название «Электромагнитная теория света». «...Наука об электромагнетизме, — пишет здесь Максвелл, — ведет к совершенно таким же заключениям, как и оптика в отношении направления возмущений, которые могут распространяться через поле; обе эти науки утверждают поперечность этих колебаний, и обе дают ту же самую скорость распространения». В эфире эта скорость с - скорость света (Максвелл обозначает ее V), в диэлектрике она меньше где

Читать дальше

,

,