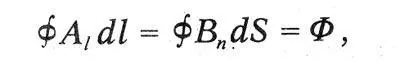

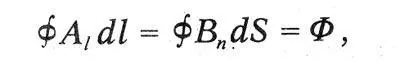

Однако для описания индукционных процессов фарадеевского электротонического состояния модель оказалась непригодной, и Максвелл вынужден прибегнуть к математической символике. Он характеризует электротоническое состояние с помощью трех функций, которые называет электротоническими функциями или составляющими электротонического состояния. В современных обозначениях эта векторная функция соответствует вектору-потенциалу. Криволинейный интеграл этого вектора вдоль замкнутой линии Максвелл называет «полной электротонической интенсивностью вдоль замкнутой кривой». Для этой величины он находит первый закон электротонического состояния: «Полная электротоническая интенсивность вдоль границы элемента поверхности служит мерой количества магнитной индукции, проходящей через этот элемент, или, другими словами, мерой числа магнитных силовых линий, пронизывающих данный элемент». В современных обозначениях этот закон может быть выражен формулой:

где A - компонента вектора потенциала

в направлении элемента кривой dl, Bn ~ нормальная компонента вектора индукции В в направлении нормали к элементу поверхности dS.

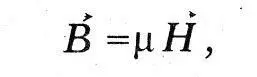

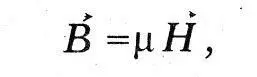

Далее Максвелл пишет «уравнение магнитной проводимости»:

связывающее магнитную индукцию В с вектором напряженности магнитного поля Н.

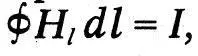

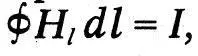

Третий закон связывает напряженность магнитного поля Н с силой создающего ее тока I. Максвелл формулирует его так: «Полная магнитная интенсивность вдоль линии, ограничивающей какую-нибудь часть поверхности, служит мерой количества электрического тока, протекающего через эту поверхность». В современных обозначениях это предложение описывается формулой

,

,

которая ныне называется первым уравнением Максвелла в интегральной форме. Она отражает экспериментальный факт, открытый Эрстедом: ток окружен магнитным полем.

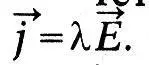

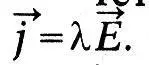

Четвертый закон — это закон Ома:

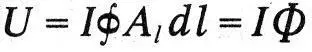

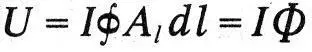

Для характеристики силовых взаимодействий токов Максвелл вводит величину, называемую им магнитным потенциалом. Эта величина подчиняется пятому закону: «Полный электромагнитный потенциал замкнутого тока измеряется произведением количества тока на полную электротоническую интенсивность вдоль цепи, считаемую в направлении тока:

».

».

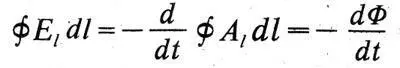

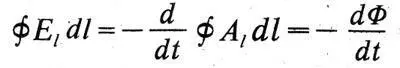

Шестой закон Максвелла относится к электромагнитной индукции: «Электродвижущая сила, действующая на элемент проводника, измеряется производной по времени от электротонической интенсивности, независимо от того, обусловлена ли эта производная изменением величины или направления электротогмческого состояния». В современных обозначениях этот закон выражается формулой:

представляющей собой второе уравнение Максвелла в интегральной форме. Заметим, что электродвижущей силой Максвелл называет циркуляцию вектора напряженности электрического поля. Максвелл обобщает закон индукции фарадея — Ленца— Неймана, считая, что изменение во времени магнитного потока (электротонического состояния) порождает вихревое электрическое поле, существующее независимо от того, есть ли замкнутые проводники, в которых это поле возбуждает ток, или нет. Обобщения же закона Эрстеда Максвелл пока не дает.

формулировку шести законов Максвелл заканчивает следующими словами: «Я сделал попытку дать в этих шести законах математическое выражение той идеи, которая, по моему мнению, лежит в основе хода мыслей фарадея в его «Экспериментальных исследованиях». Это утверждение Максвелла совершенно справедливо, как справедливо и другое утверждение, что введение «математических функций для выражения фарадеевского электротонического состояния и для определения электродинамических потенциалов и электродвижущих сил» сделано им впервые.

Читать дальше

,

,

».

».