Только после смерти Карно в 1832 г. на эту работу обратили внимание другие физики. Однако она мало повлияла на дальнейшее развитие науки из-за того, что все сочинение Карно было построено на признании неразрушимого и несоздаваемого "вещества" -- теплорода.

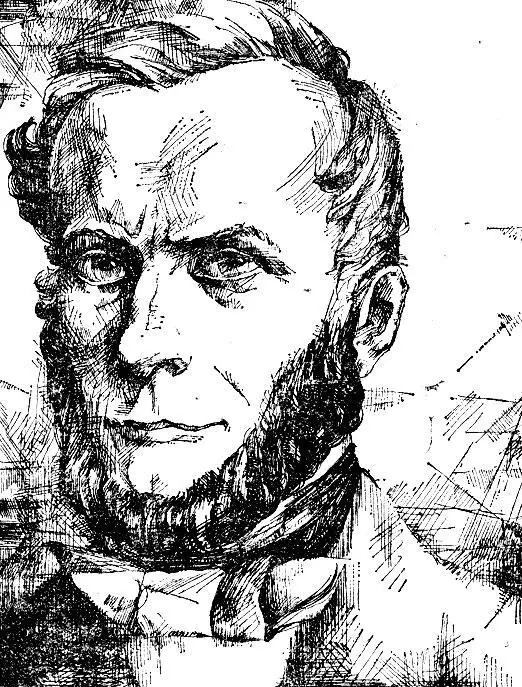

Только после работ Майера, Джоуля и Гельмгольца, установивших закон эквивалентности тепла и работы, великий немецкий физик Рудольф Клаузиус (1822- 1888) пришел ко второму началу термодинамики и математически сформулировал его. Клаузиус ввел в рассмотрение энтропию и показал, что сущность второго начала термодинамики сводится к неизбежному росту энтропии во всех реальных процессах.

Рудольф Клаузиус

Рудольф Клаузиус (1822-1888) - выдающийся немецкий физик-теоретик. Клаузиус впервые четко сформулировал второй закон термодинамики: в 1850 г.-- в виде положения о невозможности самопроизвольной передачи теплоты от более холодного тела к более теплому, а в 1865 г.- с помощью введенного им же понятия энтропии. Одним из первых Клаузиус обратился к вопросам о теплоемкости многоатомных газов и теплопроводности газов. Работы Клаузиуса по кинетической теории газов способствовали развитию статистических представлений о физических процессах. Клаузиусу принадлежит ряд интересных работ по электрическим и магнитным явлениям"

Второе начало термодинамики позволяет сформулировать ряд общих законов, которым должны подчиняться все тела, как бы они ни были построены. Однако остается еще вопрос, как найти связь между строением тела и его свойствами? На этот вопрос отвечает область физики, которая называется статистической физикой.

Ясно, что при подсчете физических величин, описывающих систему, состоящую из миллиардов миллиардов частиц, совершенно необходим новый подход. Ведь было бы бессмысленно, не говоря уже о том, что и абсолютно невозможно, следить за движениями всех частиц и описывать это движение с помощью формул механики. Однако именно это огромное количество частиц позволяет применить к изучению тел новые, "статистические" методы. Эти методы широко используют понятие вероятности событий. Основы статистической физики были заложены замечательным австрийским физиком Людвигом Больцманом (1844-1906). В серии работ Больцман показал, каким образом указанная программа может быть осуществлена для газов.

В 1877 г. логическим завершением этих исследований явилось данное Больцманом статистическое истолкование второго начала термодинамики. Формула, связывающая энтропию и вероятность состояния системы, высечена на памятнике Больцману.

Трудно переоценить научный подвиг Больцмана, нашедшего в теоретической физике совершенно новые пути. Исследования Больцмана подвергались при его жизни насмешкам со стороны консервативной немецкой профессуры: в то время атомные и молекулярные представления считались многими наивными и ненаучными. Больцман покончил жизнь самоубийством, и обстановка, несомненно, сыграла в этом далеко не последнюю роль.

Здание статистической физики было в значительной степени завершено трудами выдающегося американского физика Джозайи Уилларда Гиббса (1839-1903). Гиббс обобщил методы Больцмана и показал, каким образом можно распространить статистический подход на все тела.

Последняя работа Гиббса вышла в свет уже в начале XX века. Очень скромный исследователь, Гиббс печатал свои труды в известиях небольшого провинциального университета. Прошло порядочное число лет, пока его замечательные исследования сделались известными всем физикам.

Статистическая физика показывает путь, следуя по которому можно вычислить свойства тел, состоящих из данного количества частиц. Конечно, не следует думать, что эти методы расчета всемогущи. Если характер движения атомов в теле очень сложен, как это имеет место в жидкостях, то реальное вычисление становится практически неосуществимым.

С природными веществами, состоящими из длинных молекул, в которых атомы связаны наподобие звеньев цепочки, химики и технологи имели дело давно. За примерами далеко ходить не надо: столь распространенные вещества, как каучук, целлюлоза, белок представляют собой цепочечные молекулы, состоящие из многих тысяч атомов. Структурные представления о таких молекулах возникли и развились в двадцатых годах, когда химики научились готовить их в лаборатории.

Читать дальше