За последние годы ряды астрофизиков пополняются все больше и больше «чистыми» физиками, отдавшими своей науке немало лет жизни. Наверное, так и должно быть. Тесны становятся стены земных лабораторий современной физике.

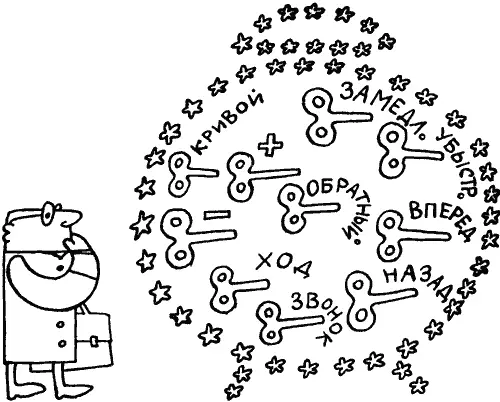

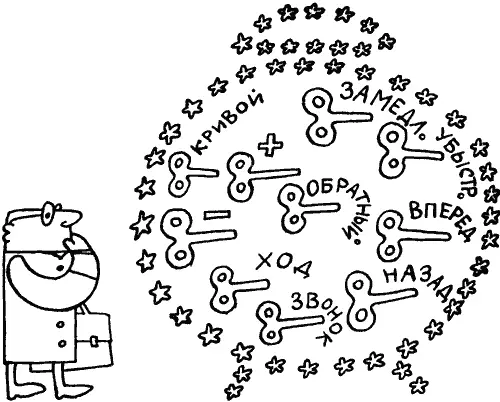

«Машина времени» вселенной

«В результате исследования строения космических тел я пришел к выводу, что в природе существуют особые, ранее неизвестные силы. Источником этих сил является „ход времени“». Примерно так начинался доклад известного ленинградского астрофизика Н. Козырева, который он прочитал в 1959 году в Географическом обществе Союза ССР.

Слова его породили ликование среди специалистов одного направления и вызвали бурное негодование других. Слишком необычной казалась теория, изложенная ученым и названная им «причинной, или асимметричной механикой». Ее называли спекулятивной, эксперименты некорректными, выводы поспешными и ошибочными. И вместе с тем все признавали глубину научного проникновения автора теории в сущность проблемы, его умение поставить тонкий эксперимент, сделав из него правильные выводы…

Короче говоря, заявка профессора Н. Козырева никого не оставила равнодушным. Пожалуй, это и понятно; ведь его выводы касались самого обиходного, самого ускользающего и самого, казалось бы, тривиального понятия — времени. Многие выводы новой теории имели непосредственное отношение к космогонии. И потому, не претендуя на глубокий анализ, мы должны познакомиться с основными чертами ее в нашей книге.

Прежде всего несколько известных положений; тех, что лежат в основе нашего материалистического мировоззрения и позволяют построить картину мира, соответствующую современному этапу развития общества.

«Время — одна из основных (наряду с пространством) форм существования материи… Время существует объективно и неразрывно связано с движущейся материей… Время неразрывно связано с пространством, которое имеет три измерения, а время — одно: движение материи во времени идет только в одном направлении — от прошлого к будущему. Время необратимо. Оно бесконечно».

В приведенных постулатах заключаются едва ли не все те знания о времени, которые накопил здравый смысл за годы существования человечества.

Из свойств времени люди знали и использовали его длительность и однонаправленность. Длительность легла в основу всех количественных соотношений, измерений и физических законов. Направление времени определило собой принцип причинности, как называют философы «положение об объективности, всеобщности и необходимости причинной связи явлений». Это качественная сторона времени.

С древних времен философы пытались связать время с движением, чтобы глубже проникнуть в природу первого. Эту связь отмечал еще Аристотель в своей «Физике». Однако в древности, да и в средние века, течение времени чаще всего соотносилось лишь с видимым движением небесного свода. Философы той поры понимали под движением обычное механическое перемещение, и выяснение характера связи являлось часто камнем преткновения для всего философского учения.

Немало интересовались связью течения времени с движением и естествоиспытатели, физики и математики. Так, Н. Лобачевский в своих лекциях по механике говорил: «Движение, бесконечно продолжающееся одинаково, называется равномерным, и одно из таковых движений взято для сравнения с другим, и оно называется время».

Теория относительности показала, что время не просто измеряется движением, а по самой своей природе связано с ним и в зависимости от движения может изменять свое течение.

Вспомним, что с диалектической точки зрения движение понимается не как простое перемещение, а как любое изменение, превращение и развитие материи.

Время однонаправленно. По выражению А. Эддингтона оно характеризуется «стрелой времени». В связи с этим путешествия в прошлое возможны только в фантастических романах. А. Эйнштейн еще в 20-х годах нашего столетия говорил: «Время, обозначаемое в физических формулах буквой t, может, конечно, входить в уравнения с отрицательным знаком; это дает возможность вычислять время в обратном направлении. Но тут мы и имеем дело именно с одним только вычислением, из чего никак нельзя заключить, что и само течение времени может стать отрицательным. Здесь корень всего недоразумения в этом смешении того, что допустимо и даже необходимо как прием вычисления, с тем что возможно в действительности».

Читать дальше

![Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]](/books/196773/anatolij-tomilin-hochu-vse-znat-1970-thumb.webp)