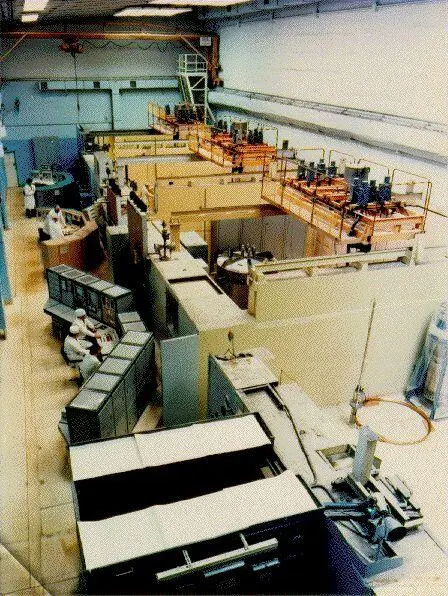

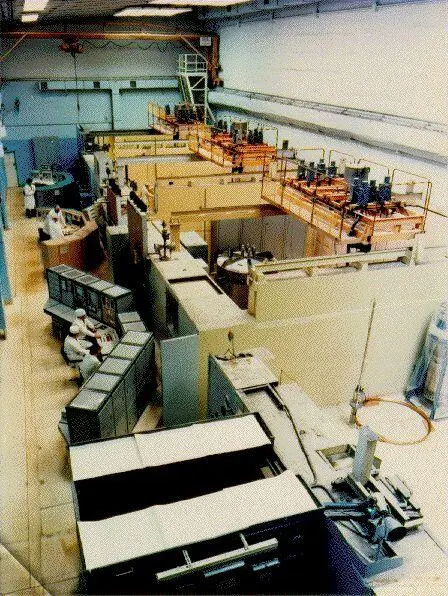

Новая композиция активной зоны была собрана в сухом баке критстенда и оставлена на ночь. На следующий день утром Д. А. Мастин пришел в помещение стенда (рис. 60) и, не дожидаясь прихода оператора пульта управления и контролирующего физика, считая, что система глубоко подкритична, включил насос подачи воды в бак критсборки. Контрольно-измерительная аппаратура была включена, но нейтронный источник не был помещен в критсборку, и стержни аварийной защиты не были взведены.

Д. А. Мастин вместе с подошедшим стажером стояли у бака критсборки, обсуждая предстоящий эксперимент. Внезапно они увидели голубое свечение, отраженное от потолка зала, и услышали лавинообразное нарастание частоты звукового индикатора потока нейтронов (щелкуна). Подумав, что что-то произошло на соседнем стенде, на котором также производились подготовительные работы, они выбежали из зала критстендов. Другие сотрудники, находившиеся в зале, также покинули зал. О случившемся доложили начальнику сектора Н. А. Лазукову. Лазуков с дозиметристом попытались войти в зал, чтобы сбросить воду из бака критсборки, но радиационная обстановка и пар, заполнивший зал, не позволили подойти к пульту управления 2 критстенда. Насос продолжал подавать воду в бак критсборки. Через 5–7 минут зал критстендов был обесточен с электроподстанции, и подача воды в критсборку прекратилась.

Последующие оценки показали, что за то время, пока вода подавалась в критсборку, произошло примерно 50 вспышек. Поскольку нейтронного источника в критсборке не было, уровень воды в активной зоне поднимался до критического значения на мгновенных нейтронах, происходила быстротечная вспышка, вода вскипала и выплескивалась из бака, цепная реакция прекращалась. Затем вода доливалась до критического уровня, и процесс повторялся. Общее энерговыделение составило ~2 X 10 19делений (~103 МДж). Скорость ввода реактивности была сравнительно небольшой (~0,15 в в секунду), поэтому оболочки тепловыделяющих элементов не потеряли герметичности, и загрязнения зала критстендов радиоактивными веществами не произошло. Через три дня было произведено измерение критического уровня замедлителя. Он оказался равным 560 мм от низа активной зоны, т. е. половине высоты активной зоны, при полностью погруженной компенсирующей решетке. Разница в "свободном" запасе реактивности у активной зоны с бериллиевым отражателем и зоны с железо-водным отражателем при такой структуре зоны оказалась равной ~10 %.

Пострадали два человека: руководитель работы Д. А. Мастин и стажер Р. А. Леднев, которые в момент первой вспышки находились внутри отсека критсборки. Они получили ~1500 бэр на конечности ног. Остальной персонал, находившийся в зале за теневой защитой, не получил существенных доз. Таким образом, авария носила локальный характер.

Причинами аварии следует считать наложение двух фактов:

1) Небрежная оценка изменения реактивности при замене железо-водного отражателя на бериллиевый без проведения расчетов.

2) Грубейшее нарушение правил работы на критическом стенде, состоящих из следующих положений:

• любое воздействие на реактивность активной зоны (в данном случае заливание замедлителя) должно рассматриваться как критический эксперимент;

• критический эксперимент должен проводиться полным составом смены: научным руководителем, контролирующим физиком, оператором пульта управления, взаимно контролирующими действия каждого члена смены;

• до начала эксперимента (воздействия на реактивность) должна быть проверена контрольная аппаратура, в активную зону помещен источник нейтронов, задействована аварийная защита;

• любое изменение реактивности должно осуществляться порциями с регистрацией показаний контрольной аппаратуры и с экстраполяцией к критическому значению изменяемого параметра.

Рисунок 60. Помещение стенда, где произошла авария 15 февраля 1971 г.

Следует заметить, что при работе на критическом стенде роль "человеческого фактора" особенно велика, так как свойства каждой новой системы заранее неизвестны, и даже при наличии расчетов параметров критсистемы к любой системе надо подходить, как к неизвестной, и соблюдать все отработанные десятилетиями правила работы с критическими системами.

12. Российский научный центр "Курчатовский институт", г. Москва, 26 мая 1971 г. 80,81

Читать дальше

![Дин Маклафлин - Братья по разуму [Повесть]](/books/429867/din-maklaflin-bratya-po-razumu-povest-thumb.webp)