20.05.97 г. были начаты работы по опорожнению емкостей 59/1 и 59/2 от пульпы с ее фильтрацией, растворением осадка с UO2 в безопасной емкости с азотной кислотой. Осадок урана в емкостях оказался очень плотным (-2 г/см 3), и для его растворения использовали азотную кислоту. Все полученные азотнокислые растворы были слиты в безопасные емкости и отправлены на хранение. 29.05.97 г. емкости были практически полностью освобождены от урана и продуктов деления, что было проверено гамма — сканированием сборника 5912. Полная извлеченная после аварии масса урана со средним обогащением 90 % составила 24,4 кг.

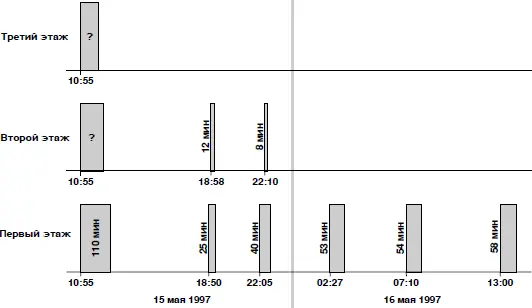

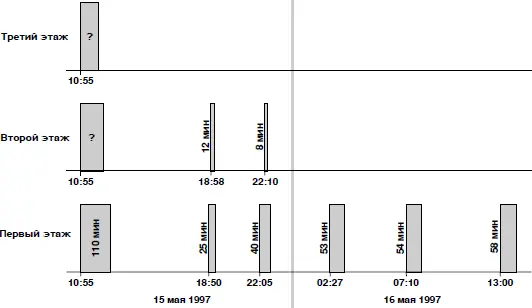

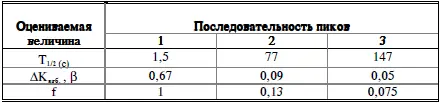

Рисунок 33. Последовательность и длительность срабатывания аварийной сигнализации.

Для определения реальной толщины емкостей, которая везде должна быть равной 0,1 м, изготовили измерительное устройство больших размеров, которое позволяло охватить две противоположные точки на внешних поверхностях одной емкости. При его испытаниях была определена погрешность контроля, составившая ~3 % для толщины в 0,1 м. Измерения позволили составить подробную картограмму толщин для обеих емкостей сборника 5912. В отдельных точках внутренний зазор составил 132 мм, т. е. был на 32 % выше проектного значения. В среднем по зоне локализации осадков увеличение толщины было около 17 %, или 117 мм, что существенно повлияло на возникновения условий критичности в сборнике 5912. Места обнаружения твердых отложений близко совпадали с местами деформации емкостей. Причины деформаций неизвестны.

Непосредственно перед первым пиком мощности в сборнике 5912 уран находился в трех слоях, располагавшихся друг над другом: осадок, пульпа, слабоконцентрированный раствор. Передачи травильных растворов из коллектора в сборник 5912 и выдачи их из этого сборника происходили с частотой до 300 операций/год. Благодаря гравитационному осаждению частиц диоксида урана, гидроокиси алюминия и других взвесей происходило медленное и постоянное накопление осадка урана в донной части сборника, приведшее в итоге к возникновению цепной реакции. Параметры пиков мощности были оценены по моментам срабатывания датчиков САС, а также посредством анализа содержания изотопов 140La и 235U в пробах пульпы, отобранных 20.05.97 г.

В здании датчики САС были размещены в 12 точках контроля. При возникновении 1-го пика они сработали только в трех ближайших точках: 1) мойка, 1 этаж; 2) ремонтная зона, 2 этаж; 3) склад, 3 этаж. Последовательность пиков, моменты срабатывания и продолжительность состояния превышения порога срабатывания в 10 мкР/с регистрировались оператором на центральном приборном щите (рис. 33).

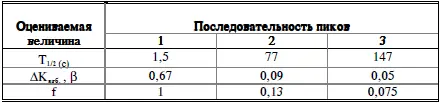

Вышеуказанные три точки контроля расположены одна над другой. Известны расстояния от сборника до каждой из них и кратности ослабления мгновенного гамма-излучения от цепной реакции в бетонных перекрытиях между этажами. Используя эти данные, были оценены периоды удвоения мощности в первых трех пиках Т1/2, введенные избыточные реактивности ΔK изб, отношения (f) полного числа делений в пиках к числу делений в 1-м пике. Эти результаты представлены в таблице 8.

Таблица 8. Характеристики первых трех пиков

Ввод положительной реактивности был обусловлен увеличением концентрации урана в пульпе благодаря гравитационному осаждению взвесей UO2. Подкритичность системы после пика мощности была результатом уменьшения концентрации урана в пульпе из-за ее перемешивания радиолитическим газом. Абсолютные значения этих двух противоположных по знаку изменений реактивности уменьшались с каждым последующим пиком. После пятого пика система достигала квазистационарного критического состояния, которое без искусственного гашения могло бы существовать неопределенно длительное время.

Полное число делений в системе из двух емкостей, 59/1 и 59/2, было определено по активности 140La и составило за шесть пиков ~5,5 X 10 15.

Число делений в каждом пике составило: 1) 4,3 X 10 15; 2) 5,6 X 10 14; 3) 3,2 X 10 14, в последующих 4, 5 и 6 пиках по ~10 14.

Дозы облучения персонала были незначительными. Коллективная доза для группы из 20 человек не превысила 4 мЗв. Оборудование осталось целым. Материальный ущерб от аварии определялся остановкой производства в цехе на 3 месяца. Причины деформации сборника неизвестны, хотя есть мнение, что деформация происходила постепенно в течение ряда лет. Сборник был заменен, и были разработаны мероприятия по контролю накопления урана и геометрических размеров оборудования.

Читать дальше

![Дин Маклафлин - Братья по разуму [Повесть]](/books/429867/din-maklaflin-bratya-po-razumu-povest-thumb.webp)