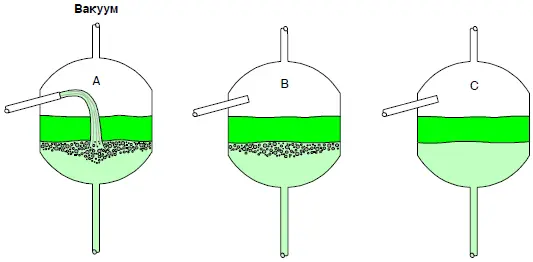

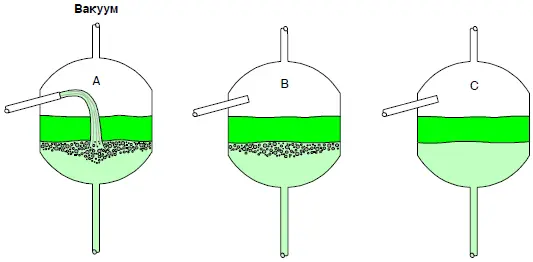

Рисунок 26. Конфигурация раствора при его передаче, полученная с помощью прозрачного макета передаточной емкости. Конфигурация во время аварии изображена на рисунке 26, В.

В бетонной крыше было прорезано отверстие диаметром около 150 мм, и была вскрыта вакуумная линия, ведущая к передаточной емкости. Содержимое передаточной емкости было обследовано с помощью волоконно-оптической системы (разработанной специально для этой операции). Было обнаружено, что в емкости содержится раствор. В емкость был введен пластиковый трубопровод малого диаметра, и в соседнее здание был перекачан с помощью сифонного эффекта раствор объемом 2,5 л. При исследовании жидкости были обнаружены трибутилфосфат и керосин с удельным весом 0,96 г/см 3и с концентрацией плутония, равной 55 г/л. Водный раствор из емкости для корректировки растворов имел плотность 1,3 г/см 3. Столб водного раствора высотой 7,6 м в одном плече ловушки был достаточен для того, чтобы уравновесить приблизительно 10,3 м органики в другом плече. Таким образом, любое количество органики, попавшее в передаточную емкость, удерживалось в этом плече и могло накапливаться до тех пор, пока объем органики не соответствовал высоте 10,3 м от дна ловушки. В результате собрался объем органики, равный примерно 39 л, содержавший примерно 2,15 кг плутония. Деградация органики указывала на то, что она находилась в передаточной емкости в течение нескольких месяцев, а возможно, даже двух лет.

Каждый раз, когда партия водного раствора проходила через передаточную емкость, органика должна была набирать некоторое количество плутония из водного раствора. При каждом пропускании раствора через емкость концентрация плутония в трибутилфосфате и керосине увеличивалась. Та операция, после которой произошел всплеск мощности, возможно, добавила еще около 30 г плутония. Периодическая промывка установки большим количеством азотной кислоты, предположительно, уменьшала концентрацию плутония в накопленной органике. Таким образом, концентрация могла медленно увеличиваться, а затем резко уменьшалась после промывки. Перед тем, как система достигла критичности, могло пройти несколько таких циклов.

Расход раствора, сливавшегося из передаточной емкости, был недостаточен для того, чтобы можно было объяснить этим эффектом краткую продолжительность всплеска мощности.

Для наблюдения конфигурации, которую принимали жидкости при их передаче, была использована прозрачная пластиковая модель передаточной емкости. Ситуация, возникавшая при передаче раствора в емкости, показана на рисунке 26, А. Богатая органика с высокой концентрацией плутония (55 г/л) всплывала на поверхность раствора с малой концентрацией (от 6 до 7 г/л). Струя водного раствора, стекающего в центр емкости, создавала область с низкой реактивностью. Между органикой и водным раствором находилась область смешанных фаз толщиной около 7,5 см вблизи оси емкости. Эта конфигурация была подкритической.

Сразу после завершения передачи раствора центральная струя из водного раствора успевает исчезнуть, а область смешанных фаз все еще существует, и конфигурация достигает состояния с максимальной реактивностью (рис. 26, В). Разделение двух фаз происходит спустя несколько секунд после завершения пропускания раствора (рис. 26, С). Расчеты методом Монте Карло показали, что реактивность для состояния системы на рисунке 26, В, выше приблизительно на 5 в, чем на рисунке 26, А, и примерно на 10–15 в, чем на рисунке 26, С.

Очевидно, что промежуток времени между промывками азотной кислотой был достаточен для того, чтобы концентрация плутония возросла, и после пропускания раствора система стала слегка надкритической, что вызвало срабатывание аварийной сигнализации.

Во время аварии на установке находились два человека. Один из них получил, по оценкам, дозу около 2 рад, другой — менее 1 рада.

Данный инцидент иллюстрирует, какими сложными путями могут возникать аварии при работе с растворами. Хотя высокая ловушка считалась достаточной защитной мерой для предотвращения миграции плутония, она непосредственно повлияла на возникновение аварии. Трудность понимания того, что именно случилось, даже когда известно, в какой емкости произошел всплеск мощности, отлично показывает малую эффективность попыток оценки вероятности аварий для сложных процессов.

Читать дальше

![Дин Маклафлин - Братья по разуму [Повесть]](/books/429867/din-maklaflin-bratya-po-razumu-povest-thumb.webp)