Спустя 15 минут после первого пика мощности были сделаны попытки дистанционно слить содержимое реактора N 2. С интервалом около 20 мин (в 1 ч 10 мин) возник второй пик мощности. Тогда, приблизительно на 15 мин, опять включили мешалку и нагрев, чем, как предполагается, задержали третий пик, который произошел через ~40 мин после второго.

Второй пик мощности, очевидно, не превышал первый, так как и в том, и в другом случае не сработали удаленные датчики.

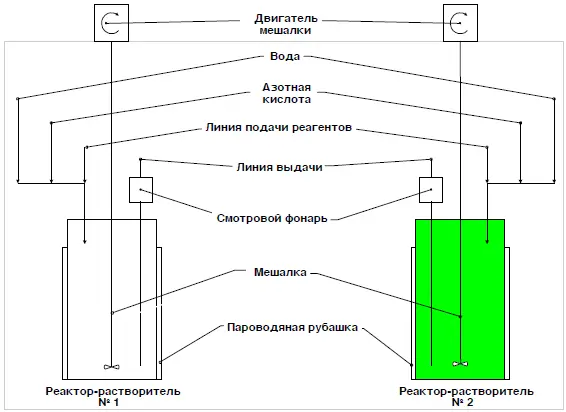

Рисунок 17. Схема оборудования камеры.

После второго пика мощности на место прибыли начальник цеха и директор завода, а также специалисты службы ядерной безопасности и физики. Они и руководили всеми последующими операциями. Попытки дистанционно слить реактор N 2 с помощью различных способов продолжались до тех пор, пока не произошел третий и последний всплеск мощности, около 1 ч 55 мин. Было отмечено, что из реактора N 2 была выброшена часть раствора, так как на столешнице камеры появились его следы.

После 3-го пика сработали датчики аварийной сигнализации на большем расстоянии (до 150 м от места аварии), чем после 1-го и 2-го пиков. Спустя 0,5 часа после 3-го пика мощность дозы γ-излучения на расстоянии 10 м от камеры составляла 500 мкР/с.

После 3-го пика опять включили мешалку и нагрев для поддержания подкритического состояния системы в ходе выдачи активного раствора в стационарные емкости по штатным коммуникациям.

Окончательная выдача раствора представляла собой двухступенчатый процесс. Вначале примерно половина раствора реактора N 2 была передана в отдельную емкость, а затем по частям в несколько контейнеров. Эта процедура затем повторялась для оставшегося в реакторе N 2 раствора. Все контейнеры хранились в изолированной комнате, их содержимое было переработано только после того, когда уровень радиации снизился до определенного значения.

Порог срабатывания датчиков аварийной сигнализации составлял 110 мР/ч. Датчики размещались на расстоянии максимум 30 м друг от друга, обычно они располагались значительно ближе. Спустя 15 минут после первого пика мощности уровень радиации возле камеры составлял примерно 2,2 Р/ч; через 30 минут после третьего пика мощности уровень радиации возле камеры составлял 1,8 Р/ч.

Как было установлено, общее количество плутония в реакторе было 1,32 кг, что в ~3 раза превышало норму. В азотнокислом растворе содержалось 933 г плутония, и богатый осадок был обнаружен на дне реактора N 2. Он содержал 391 г плутония при массе 660 г, остальное составляла графитовая пульпа от тиглей. По косвенным и грубым оценкам, энерговыделение в реакторе за все три пика составило ~2 X 10 17делений. Был небольшой выброс раствора из реактора в камеру, скорее всего, во время третьей вспышки.

Несколько факторов повлияли на возникновение аварии:

• Опасная геометрия оборудования.

• Загрузка «богатых» шлаков в реактор на растворение, когда норма загрузки основывалась на средних значениях содержания плутония в шлаках.

• Хранение в камере «богатых» шлаков вместе с часто встречающимися «бедными» шлаками.

• Нечеткие и трудно читаемые надписи на емкостях со шлаками.

• Нарушение технологического процесса (последовательности) при загрузке реагентов.

• Неадекватный контроль над операциями со стороны руководства; неадекватное внимание к тому, чтобы все учетные документы велись должным образом.

• Отсутствие приборов технологического контроля.

Предполагаемой причиной аварии стала нейтрализация раствора в реакторе порцией шлаков, содержание плутония в которой оказалось аномально высоким.

Персонал в этой аварии не пострадал и не получил больших доз, что впоследствии подтвердилось при медицинском обследовании; разрушений не было, однако внутри камера была загрязнена соединениями плутония, и потребовалась дезактивация.

12. Сибирский химический комбинат, г. Северск, Химико-металлургический завод, 30 января 1963 г

Установка для растворения отходов, содержащих уран с обогащением 90 %; многочисленные всплески мощности; незначительные дозы облучения.

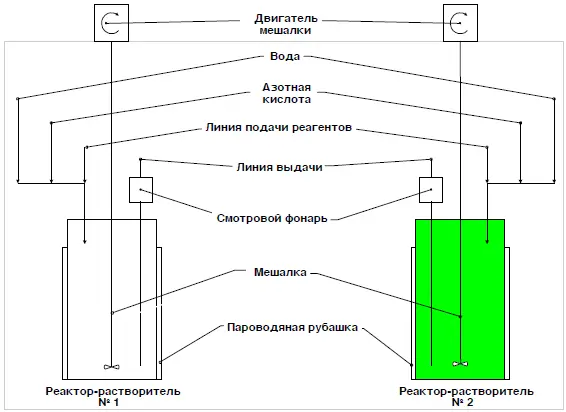

Установка являлась частью технологической линии по регенерации отходов металлургического производства урана. Отходы представляли собой труднорастворимые осадки, требовавшие длительного растворения в концентрированной азотной кислоте. Для оптимизации процесса в установке использовались два растворителя, загружавшихся поочередно. Схема установки изображена на рисунке 18.

Читать дальше

![Дин Маклафлин - Братья по разуму [Повесть]](/books/429867/din-maklaflin-bratya-po-razumu-povest-thumb.webp)