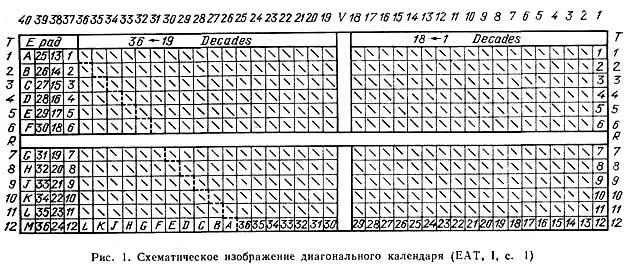

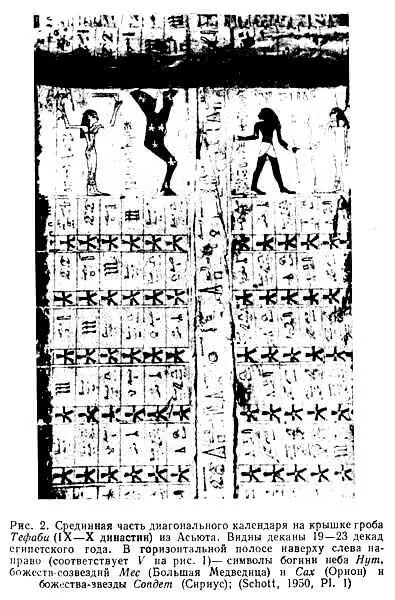

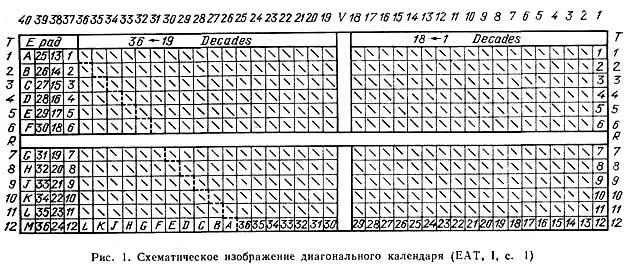

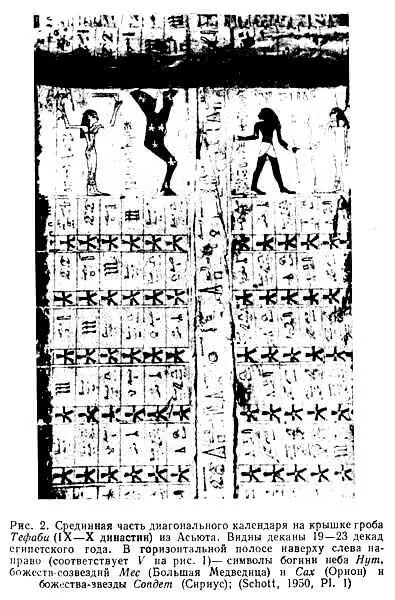

Структура звездных часов приблизительно одинакова на всех крышках гробов и различается деталями. Их схематическое изображение приведено на рис. 1. Часы представляют прямоугольную таблицу из 40 колонок и 13 строк, в клетках которой размещены названия деканов. Таблица читается справа налево. Верхняя горизонтальная графа Τ — это шкала дат; колонки 1—36 представляют 36 декад схематического года, колонки 37—39 — список 36 деканов, колонка 40 — деканы дней эпагоменов (обозначены латинскими буквами). Горизонтальные строки таблицы отражают подразделение ночи на 12 часов. Начиная с колонки 26, идет треугольник деканов (выделен на схеме штрихпунктирной линией), используемых для определения часов в дни эпагоменов. Между 18-й и 19-й колонками в промежутке V помещены символы четырех наиболее почитаемых небесных божеств (рис . 2)—богини неба Нут , божеств-созвездий

Мес (Большая Медведица, изображалась в виде передней ноги быка), Сах (Орион) и божества-звезды Сопдет (Сириус). В полосе R между 6-м и 7-м часами помещен текст молитвы к богу Солнца Рэ , божествам, перечисленным в промежутке V, и другим небесным божествам о том, чтобы они обеспечили всем необходимым душу покойного из приносимых жертвоприношений.

Принцип действия звездных часов состоял в следующем. Как известно, год египетского гражданского календаря включал 36 декад плюс 5 дней эпагоменов. В соответствие с этой структурой было выделено 36 созвездий-деканов, гелиакические восходы которых наблюдались последовательно в каждую из декад года. Начало каждой декады отмечалось появлением на востоке незадолго перед восходом Солнца определенного деканального созвездия. Десять дней спустя наблюдался восход следующего декана, в то время как первый был уже достаточно высоко над горизонтом. Условно можно считать, что деканы разбивали путь движения Солнца на одинаковые промежутки величиной около 10°.

Конечно, эта закономерность имела только приближенный характер. Даты гелиакических восходов могли существенно колебаться относительно 10-дневной схемы в зависимости от погодных условий, однако эти колебания, как видно, не имели значения для египтян с точки зрения тех целей, ради которых выделены деканы.

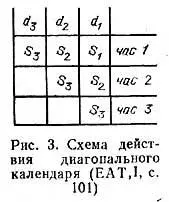

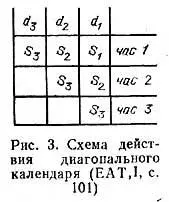

Как показал О. Нейгебауэр (Neugebauer, 1955; EAT, I, с. 97—100), деканы располагались в довольно узком «деканальном поясе», идущем параллельно эклиптике и.несколько южнее. Поэтому в среднем за ночь должны были наблюдаться восходы 18 деканов, как наблюдаются восходы шести знаков зодиака. Предположим, что в течение декады d1 первый час ночи отмечает восход декана S1 (рис. 3), второй — S2; третий — S3 и т. д. В следующую декаду d2 восход декана S1 уже не будет наблюдаться после захода Солнца, поскольку имеет место его акронический заход (при заходе Солнца декан выше линии горизонта), и указателем первого часа будет служить декан S2, второго — S3 и т. д. По этой схеме построены колонки 1—36 звездных часов для каждой декады года. Положение одного декана в них смещается по диагонали справа — налево — вверх от момента, когда декан служит указателем последнего часа ночи, до момента, когда он связан с первым часом (см. также рис. 2). Название «диагональные часы», вынесенное в заголовок, основывается на этом свойстве.

Построенные таким путем звездные часы недолго смогут служить для измерения времени ночью. Поскольку начало гражданского года перемещается относительно сезонов, ясно, что даты гелиакических восходов деканов не будут оставаться в пределах одной декады. Через 40 лет сдвиг относительно первоначальной даты восхода составит около 10 дней. В результате деканы, восходы которых наблюдались раньше, скажем, в 3-ю декаду, перейдут теперь в 4-ю декаду и т. д. На сохранившихся экземплярах звездных часов имеются следы подобных исправлений. Они свидетельствуют о том, что по крайней мере в эпоху IX—XII династий звездные часы были действующим инструментом измерения времени ночью. В этот период производились регулярные наблюдения восходов деканов, служившие основой для внесения изменений в структуру часов.

В эпоху Нового царства традиции подобных наблюдений уже больше не существовало. Среди астрономических изображений в незаконченной гробнице Сенмута (XV в. до н. э.) и в кенотафе Сети I (XIV—XIII в. до н. э.) сохранились изображения звездных часов, во многом тождественные часам эпохи XII династии (см. вклейку). Однако они не использовались уже для измерения времени, а исполняли роль традиционного иконографического материала, который слепо копировался с образцов более раннего времени. Список деканов в гробнице Сенмута — это, по словам О. Нейгебауэра, «хорошо датируемый конечный пункт в истории диагональных часов» (EAT, 1, с. 22—23, 32—34; Pogo, 1930).

Читать дальше

![Крис Нонтон - В поисках гробниц Древнего Египта [Тайны Нефертити, Александра Македонского, Клеопатры]](/books/395294/kris-nonton-v-poiskah-grobnic-drevnego-egipta-taj-thumb.webp)