Еще следует упомянуть об эффектах, связанных с малостью размера капель. Те капли, которые в основном творят радугу, имеют диаметр 0,08 — 0,20 мм. При таких размерах надо учитывать, что свет имеет волновую природу. Связанные с этим изменения элементарной теории Декарта, который рассматривает луч, а не волну, оказываются не очень существенными.

Если бы создающие радугу капли сохранялись в небе, не изменяясь, радугу можно было бы наблюдать в течение не более 2 час. 48 мин: именно за это время солнце по небосводу проходит дуговой путь в 42°. Но каплям в небе не свойственно долголетие — они испаряются, соединяются и, увеличивая свой размер, опадают. Все это отражается на радуге — на яркости ее цвета, ширине соответствующих световых полос, продолжительности ее жизни. Когда капель становится мало, радуга блекнет и исчезает.

Все красоты Неаполитанского залива не променяю я на ивовый куст, обрызганный росой.

К. Паустовский

Счастливый день в жизни естествоиспытателя

Слово «естествоиспытатель», сказанное об исследователе природы, звучит точнее и емче, чем слово «ученый». Естествоиспытатель — испытывающий естество, экзаменующий природу, требующий от нее ответов на вопросы.

Кристаллограф Георгий Глебович Леммлейн был истинным естествоиспытателем. Он умел как-то доверительно общаться с природой, чутко прислушиваться к тому, что отвечала она на его умело заданные вопросы. Его творческая жизнь была посвящена мертвой, каменной природе, объекты его исследований тверды и молчаливы, а ему они открывались и рассказывали о себе.

Много раз мне доводилось слышать и читать о том, что между наукой и искусством нет разделительного вала, что в истинном естествоиспытателе живет художник, а настоящий художник в какой-то мере исследователь природы. Я понимал, что эта мысль верна, почти тривиальна, но до встречи с Георгием Глебовичем она жила во мне логически разумным утверждением — и только. А в нем я увидел живое воплощение союза науки и искусства. Он был из тех естествоиспытателей, которые видят то, на что иные смотрят невидящим взором.

Расскажу об одном счастливом дне в его жизни: в тот день ему довелось почти в прямом смысле слова «одним дыханием» сделать два важных открытия. Об одном из них расскажу вскользь, а о другом подробно, так как в этом открытии капля — главный герой.

В один из дней начала 1945 г., сидя за столом в лаборатории роста кристаллов Института кристаллографии АН СССР, Георгий Глебович Леммлейн изучал под микроскопом кристалл карборунда. О том, что произошло дальше, он так рассказывал своим ученикам:

— Я долго сидел за микроскопом и рассматривал поверхность карборунда. Очень устал и, не отодвигаясь от тубуса, тяжело выдохнул: «Уф!..» И тотчас заметил, как расцвел, обогатился рельеф поверхности кристалла. Выдохнул еще раз — уже нарочно. Снова то же самое. Понял, что это роса от моего дыхания. В этот и последующие дни стал с увлечением использовать новый трюк.

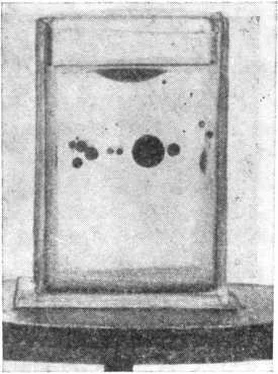

К появлению капель влаги на поверхности кристалла можно было отнестись по-разному. Например, решить, что обращаться с образцом надо поаккуратнее, не дышать на него, чтобы ничто постороннее не помешало наблюдать истинную структуру поверхности. Леммлейн, однако, поступил совсем не так, а в некотором смысле наоборот. Он немедленно воспроизвел явление, специально подышал на кристалл и убедился в том, что исчезнувший узор, очерченный росинками, появился снова. А затем воспроизвел еще и еще раз и убедился, что росинки не мешают увидеть истинную структуру поверхности кристалла, а наоборот, благодаря им очерчиваются такие тонкие детали рельефа, перед которыми обычная техника оптической микроскопии бессильна. Так был открыт «метод росы» Леммлейна. Сущность его заключается о том, что на холодной поверхности кристалла роса оседает вдоль различного вида неоднородностей поверхности — ступенек, контуров микроскопических ямок — участков, где почему-либо сконцентрировался электрический заряд.

20 марта 1945 г. на заседании отделения физико-математических наук АН СССР Г. Г. Леммлейн рассказал о своем открытии. Говорил о том, что поверхность реального кристалла, кажущаяся гладкой, зеркальной, великолепно отражающая свет, в действительности имеет очень тонкий рельеф. Благодаря росинкам можно сделать видимыми в оптическом микроскопе ступеньки, высота которых в 10 раз меньше длины волны видимого света. В пересчете на межатомные расстояния это около 10 атомных ступенек!

Читать дальше