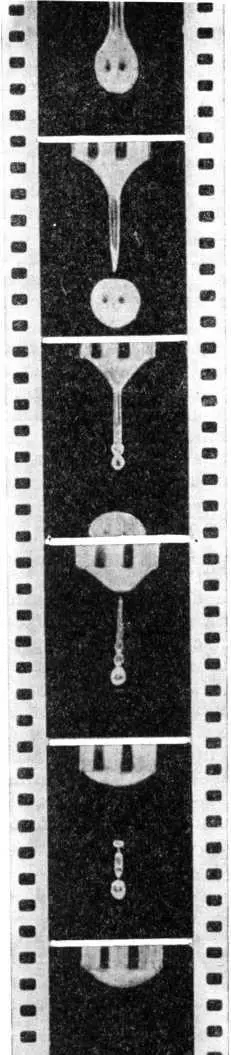

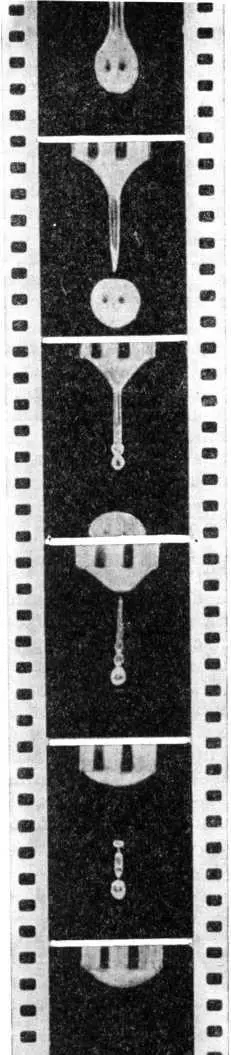

А иногда она сосульки не достигает

В тот момент, когда маленькая капля, сформировавшись, отрывается от сосульки, она еще продолжает двигаться вверх. Достигнет или не достигнет она сосульки, зависит от ее массы, от соотношения между силой, толкнувшей каплю вверх ( F ↑ ), и силой тяжести ( F ↓ ), но некоторое движение вверх, как правило, наблюдается всегда.

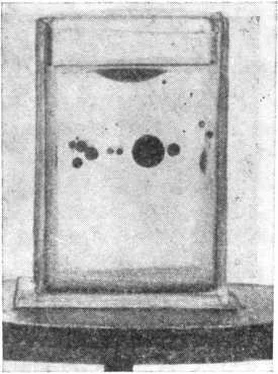

Из перемычки, соединяющей каплю и жидкость в пипетке, образуется множество капель-сателлитов

Точно, с помощью формул, описать все происходящее с маленькой каплей очень не просто. Ограничимся приближенной оценкой. Сила, вынуждающая капельку падать вниз, определяется точно:

F ↓ = mg = 4 / 3π R 3 ρg

А вот силу, толкающую каплю вверх F ↑ , можно лишь грубо оценить, придав определенное значение диаметру перемычки, соединяющей капельку с сосулькой. Если R — радиус капли, r — радиус перемычки, а Р л = 2α / R , то F ↑ ≈ Р л πr 2= 2απ r 2 / R

Чтобы капелька начала двигаться вверх,необходимо выполнение условия F ↑ > F ↓ . Из этого условия следует, что R 4 < 6α r 2 / 4ρ g

Предположим, что R/r ≈ 10. Разумеется, не точно 10, но такого порядка. В этом случае вверх заведомо полетит капелька, радиус которой удовлетворяет условию:

R < 10 -1( 6 α /4ρ g ) 1/2

Подставив в эту формулу значения констант (поверхностное натяжение α = 70 дин/см, плотность воды ρ = 1 г/см 3 и g ≈10 3 см/сек 2), убедимся, что радиус капельки, летящей вверх, должен быть меньше, чем 0,3 мм. Именно такие капелькой запечатлены на кинограммах.

В заключение еще несколько слов о капельках , возникающих из перемычки, оставшейся после отрыва большой капли. Если источником большой капли является не конусная сосулька, а, скажем, плохо закрученный водопроводный кран или пипетка, может оказаться, что перемычка будет настолько длинной, что из нее образуется не одна, а несколько маленьких капелек. Эти капельки действительно наблюдаются. Оказывается, что та из них, которая ближе всех расположена к источнику воды, обязательно хоть немного движется вверх, а все остальные такой попытки не делают и следуют вниз за большой каплей. После рассказанного понять, почему так происходит,— легко.

Эти пятна — укор неаккуратному фотографу. Они остаются на столе в фотокомнате, если, во-первых, манипуляции с растворами проявителя проводить небрежно, разбрызгивать их и, во-вторых, если после окончания работы тщательно не вытереть стол, на котором осталось множество капель этих растворов. Эти капли высыхают и оставляют после себя пятна. Можно, впрочем, пятна стереть, но прежде стоит пристально в них вглядеться — это не обычные пятна! Отчетливо видно, что при высыхании капли растворенные в ней соли осаждаются не равномерным слоем, а в виде последовательности чередующихся колец. Быть может, это свойство солей, применяющихся в фотографии, а не капель и о них не стоит рассказывать в книжке, посвященной каплям? Давайте высушим раствор, нанесенный на стекло не в виде капли, а в виде равномерного тонкого слоя. Осадок есть, а колец нет! Значит, осадок в форме колец обусловлен тем, что высохла именно капля.

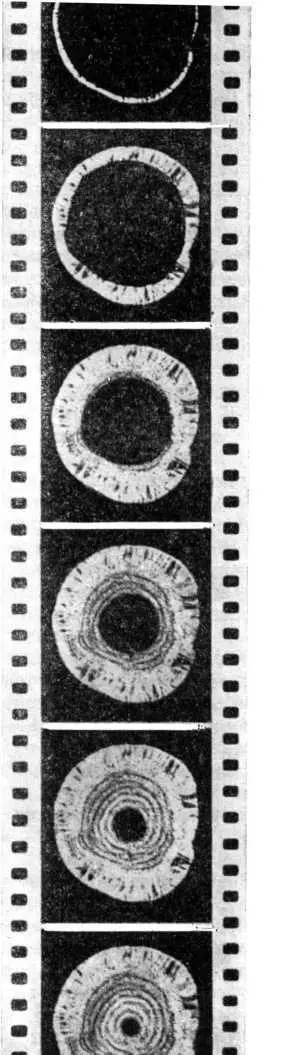

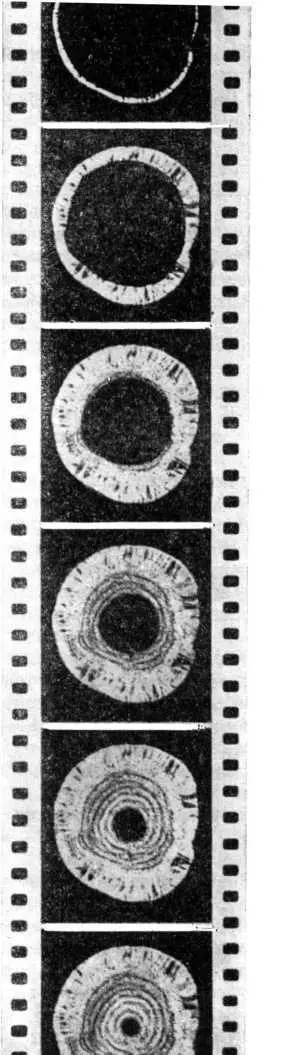

Чтобы проследить за тем, как образуется осадок в форме колец, процесс высыхания капель был заснят кинокамерой. Съемка производилась так. На предметном столике микроскопа — стеклышко, на нем — капля раствора сульфита, под ним — осветитель и слабый нагреватель, чтобы, подогрев стекло, можно было ускорить высыхание капли. На тубусе микроскопа — кинокамера, затвор которой автоматически щелкал каждые 30 сек. Съемку вели от момента, когда капля помещена на стекло, до ее полного высыхания.

Последовательность кадров фильма о высыхании капли раствора сульфита

Посмотрев ленту, можно убедиться в том, что капля высыхает скачкообразно. На неподвижных фотографиях эти скачки не видны, а на экране они видны великолепно. Вдоль периметра капли выпадают кристаллики осадка, и некоторое время диаметр капли остается неизменным. В какой-то момент он уменьшается, а затем стабилизируется, и вдоль периметра снова начинают выпадать кристаллики растворенной соли, образуя очередное кольцо в осадке.

Читать дальше