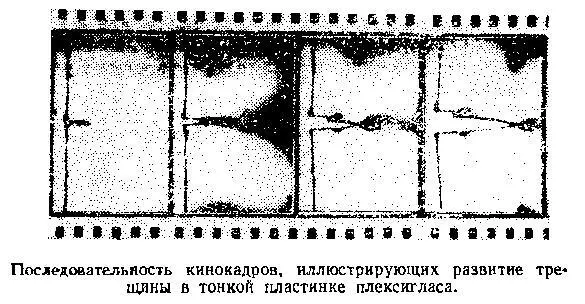

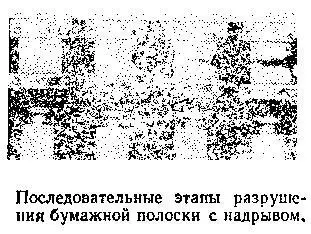

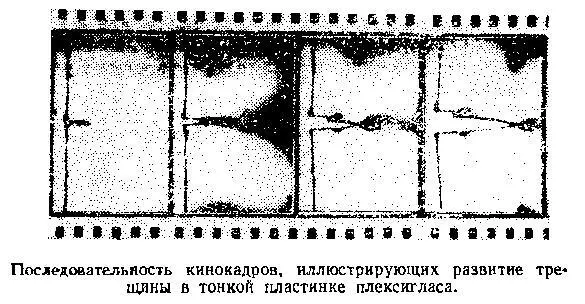

В упрощенном варианте подобный модельный опыт можно сделать не прибегая ни к микроскопу, ни к поляризованному свету, ни к кинокамере: порвать полоску бумаги, растягивая ее, намного легче, если предварительно сделать на ней маленький надрыв.

Итак, гипотеза есть, нужен опыт, экзаменующий ее. Идею опыта подсказывает прямолинейная логика: если действительно поверхностные трещины — истинная причина почти пятисоткратного понижения прочности, то, растворив в воде тонкий слой кристалла, в котором есть трещины, мы вправе ожидать, что прочность кристалла возрастет в пятьсот раз. Логика это право дает, а скепсис возражает логике: неужели вода способна обусловить такой эффект?

Иоффе поставил следующий опыт. Он растягивал монокристальный образец каменной соли в условиях, когда часть образца была в воздухе, а часть омывалась теплой водой, которая растворяла и утоняла кристалл. Результат опыта оказался в согласии с предсказаниями логики: образец разрушился в сухой части, обнаружив прочность ≈ 45• 10 един/см 2. Мокрая, более тонкая часть образца выдерживала напряжения до величины 15• 10 9дин/см 2, которая не так уж далека от «теоретической прочности» 20 • 10 9дин/см 2.

Ситуация гриффитсовская: где тонко, там не рвется! Как правило, красивым нам кажется такой опыт, который побеждает наш скепсис. В этом смысле опыт Иоффе, безусловно, очень красив!

Опыт (он был осуществлен в 1924 г.) с таким впечатляющим результатом, естественно, привлек к себе внимание и специалистов, и «околонаучных кругов». Газеты и научно-популярные журналы наперебой рассказывали своим читателям о фантастических последствиях возможного увеличения прочности материалов: мосты из проволок, сверхлегкие самолеты, автомобили, пароходы. В книге «Моя жизнь и работа» А. Ф. Иоффе возмущается этой рекламой: «...между наблюдением исключительной прочности кристалла каменной соли и получением такой же прочности технических материалов — громадный путь».

Журналисты ликовали по поводу эффекта, а в научных журналах появились статьи и на научных конференциях — выступления, которые, не ставя под сомнение результат опытов по разрыву мокрых кристаллов, опровергали предлагавшееся Иоффе толкование причины такого влияния воды на прочность каменной соли. Австрийский кристаллофизик Смекаль, известный своими исследованиями структуры кристаллов, на конференции в Лондоне утверждал, что в опытах Иоффе прочность соли меняется в связи с тем, что вода частично растворяется в ней. С этим утверждением можно было спорить, прибегая не к общим соображениям, а лишь к результатам точно поставленных опытов.

Такие опыты и были поставлены в Ленинграде, в лаборатории Иоффе. Расскажу о двух из них. Один заключался в простом повторении опыта по разрыву образца, погруженного в воду. Была предусмотрена лишь одна деталь: часть поверхности, погруженной в воду, была от воды защищена полоской нерастворимого лака. В этом случае эффект исчезал, прочность кристалла не повышалась. Через незащищенную поверхность вода в кристалл могла поступать, согласно идее Смекаля, и упрочнять его, но то обстоятельство, что на небольшом участке поверхности сохранились поверхностные трещины, делало кристалл уязвимым, малые нагрузки его разрушали. Идея Смекаля явно оказывалась несостоятельной.

Второй опыт был неожиданным по замыслу. Монокристальный шарик каменной соли предварительно охлаждался в жидком воздухе, а затем перебрасывался в расплавленное олово или свинец. Внешние слои шарика быстро нагревались, расширялись и растягивали во всех направлениях внутреннюю, еще не прогревшуюся часть шарика. Теоретики подсчитали, что в центре шарика возникали напряжения до 7• 10 9дин/см 2, между тем шарик не разрывался. Дело в том, что напряжения возникали внутри шарика, а поверхностные трещины оставались недостаточно напряженными, не росли, и кристалл сохранял целостность.

У читателя, конечно же, возник вопрос: почему именно трещины на поверхности кристалла оказались определяющими его прочность? Неужели структура объема образца абсолютно бездефектна, свободна от «объемных» трещин, которые были бы равно безразличны и к наличию, и к отсутствию воды на поверхности образца? Действительно, могло бы оказаться, что роль поверхностных трещин не определяла бы прочность. Могло бы, а вот в случае соли не оказалось.

Читать дальше