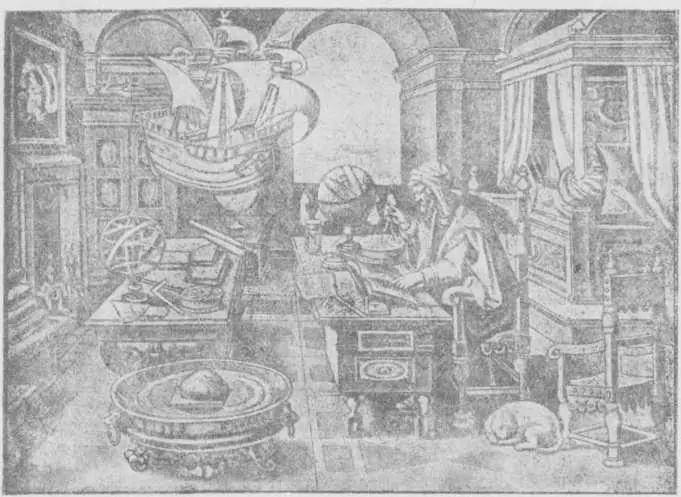

Фиг. 24. Астроном конца средневековья в своем кабинете (с гравюры Страдануса 1520 г.).

Итак, с конца XV в., когда европейцы вступили в полосу дальних плаваний и океанских экспедиций, интерес к астрономии стал необычайно велик. Астрономия представляла собой не отвлеченную науку, извлеченную из древних пер- гаментов и интересную лишь немногим специалистам, а живую практическую науку, имевшую крупнейшее общественное значение. Но именно благодаря этому в конце концов стало ясно, что астрономия не может больше удовлетворяться устарелыми теориями древности, что нельзя уже довольствоваться чрезвычайно громоздкой теорией эпициклов, так как накопленные новые наблюдения противоречили этой обветшалой теории.

Например, нельзя было не заметить, что работы Пеурбаха и Региомонтана, пытавшихся вложить фактические результаты наблюдений в систему Птолемея, оставляют много пробелов. Благодаря этим работам окончательно выяснилось, что по птолемеевой системе нельзя предвидеть полностью даже главных движений светил, что накопления ошибок нельзя избежать и при дальнейшем усложнении этой системы, и что они очевидно вытекают из самих основ старой системы мира. [16]В результате всего этого уже в конце XV в. должен был возникнуть вопрос о пересмотре старой общепринятой геоцентрической теории. В начале XVI в. Коперник сделал великий, решительный шаг вперед, заменив геоцентрическую систему мира гелиоцентрической и положив этим начало новому мировоззрению.

Все это еще раз убеждает нас в том, что основной причиной развития науки были возросшие потребности практики. Астрономы штурмуют небо, отбрасывая старые представления о мире, чтобы мореплавателям легче было открывать новые земли, и тем самым показывают неразрывную связь науки и жизни, теории и практики. Благодаря этой связи наука не может превратиться в догму, в нечто мертвое, застывшее, закостенелое. Марксизм — ленинизм всегда обращал внимание на это обстоятельство. Товарищ Сталин, выступая за тесную связь науки с практикой, говорит: «Данные науки всегда проверялись практикой, опытом. Наука, порвавшая связи с практикой, с опытом, — какая же это наука? Если бы наука была такой, какой ее изображают некоторые наши консервативные товарищи, то она давно погибла бы для человечества. Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое, и чутко прислушивается к голосу опыта, практики. Если бы дело обстояло иначе, у нас не было бы вообще науки, не было бы, скажем, астрономии, и мы все еще пробавлялись бы обветшалой системой Птоломея, у нас не было бы биологии, и мы все еще утешались бы легендой о сотворении человека, у нас не было бы химии, и мы все еще пробавлялись бы прорицаниями алхимиков». [17]

XIII. ПРЕДВЕСТНИКИ НОВОГО УЧЕНИЯ

Прежде чем приступить к изложению учения Коперника, необходимо остановиться на двух замечательных предвестниках нового мировоззрения. Мы говорим о кардинале Николае Кребсе (1401–1464), известном под именем Кузанского (по названию его родного города), и знаменитом художнике Леонардо да — Винчи (1452–1519), стремившимся создать новую систему мира. Оба они возражали против основных положений древнегреческой астрономии: учения о совершенстве небесных тел и их кругообразных движениях — в противоположность земным элементам и прямолинейным движениям на Земле. Это показывает, что деятельность Коперника, Бруно, Кеплера и других великих творцов нового учения о мире была подготовлена всем историческим развитием и не оторвана от предшествовавших стремлений в науке.

Николай Кузанский во многом не соглашался с господствовавшим учением Аристотеля, в особенности с его физикой и астрономией. Так, в своем сочинении, озаглавленном «Ученое невежество» [18]он не только отвергал абсолютность «верха» и «низа», но и развивал смелую, оригинальную мысль о том, что вселенная не имеет центра, — мысль, являющуюся одной из капитальных идей нового, материалистического мировоззрения. Он говорил, что Земля уже потому не может находиться в центре вселенной, что бесконечная вселенная не может иметь никакого средоточия, так как центр есть точка, находящаяся на равном расстоянии от всех частей окружности. А вселенная не может иметь окружности, говорил он, потому что за этой окружностью необходимо должно находиться еще что‑нибудь; стало быть, вселенная не имеет ни центра, ни окружности.

Читать дальше