Пока физики смотрели на Вселенную просто как на собрание всевозможных астрономических объектов, можно было думать, что вещество преобладает лишь в космических окрестностях Земли, а где-то есть и звезды, и планеты из антивещества. Астрофизики искали признаки антивещества в космосе. Писатели-фантасты устраивали драматические встречи земного космического корабля с неземным и, возможно, состоящим из антивещества. А остряки предложили способ узнать, не из антимира ли прилетел корабль, — если среди теоретиков там преобладают антисемиты.

Ситуация изменилась после открытия в 1965 году реликтового космического излучения. Даже скептики поверили, что к Вселенной можно относиться как к единому физическому объекту с историей, определяемой законами физики. Стало ясно, что Вселенная когда-то была очень горячей. Оставшееся от того времени реликтовое излучение остыло до температуры лишь на три градуса выше абсолютного нуля, но зато это излучение заполняет все пространство Вселенной. А обычное вещество сосредоточено в звездах и планетах, разделенных огромными расстояниями.

Если излучение и вещество пересчитать на частицы — фотоны и барионы, то окажется, что сегодня на один барион приходится около миллиарда фотонов — сегодняшних «еле теплых» фотонов.

А что было вчера? Вчера, когда Вселенная была меньше в размерах, фотоны — по законам физики — были горячее. И если углубиться в прошлое достаточно далеко, то был момент, когда энергии среднего фотона хватало, чтобы родить пару барион-антибарион. До того момента фотоны легко превращались в такие пары, а всякая пара при встрече так же легко превращалась в фотоны — аннигилировала. Поэтому в то горячее время подобных пар было примерно столько же, сколько фотонов. А значит, пар барион-антибарион было в миллиард раз больше, чем дошедший до наших дней избыток барионов над антибарионами. Нынешние барионы остались с тех пор, как фотоны остыли настолько, что их энергии уже не хватало на рождение новой пары.

Значит, в юной Горячей Вселенной барионов было лишь на одну миллиардную часть больше, чем антибарионов. Так что барионная асимметрия, присущая природе, не просто мала, а вызывающе мала.

Сахарову, во всяком случае, было «трудно представить себе», что изначально, по природе вещей, на 1 000 000 000 фотонов приходилось столько же антибарионов, а барионов всего на одну штуку больше — 1 000 000 001. Такие изначальные соотношения, пояснял Сахаров, «режут глаз»: «Именно это обстоятельство (как видит читатель, из области интуиции, а не дедукции) и было исходным стимулом для многих работ по барионной асимметрии, в том числе и моей».

Было оно стимулом и для Стивена Вайнберга, нобелевского лауреата, написавшего в своей книге о ранней Вселенной «Первые три минуты»:

Число барионов, приходившееся на один фотон, могло вначале иметь какую-то разумную величину, возможно, близкую к единице, а затем могло упасть до нынешнего малого значения из-за образования многих фотонов. Загвоздка здесь в том, что никому не удалось предложить механизм образования таких лишних фотонов. Я сам пытался что-нибудь придумать в этом роде, но безуспешно.

Лишь помянув некие «нестандартные возможности», Вайнберг принял барионную асимметрию как факт, не поддающийся объяснению.

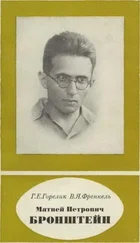

К выходу книги Вайнберга на русском языке в 1981 году стало ясно, что зря он проигнорировал нестандартную возможность, открытую Сахаровым в 1967-м. Этой возможности посвятил специальное дополнение Зельдович, под редакцией которого выходил русский перевод книги. Но и сам Зельдович, первым узнавший о сахаровской идее, долго считал ее слишком нестандартной, чтобы быть правильной. Сахаров вспоминает их разговор 1967 года:

Яков Борисович спросил, какая из моих чисто теоретических работ больше всего мне нравится. Я сказал: «Барионная асимметрия Вселенной». Он как-то весь сморщился, сжался: «Это та работа, где барионный заряд не сохраняется и время течет в обратную сторону?» — «Да, та самая». Зельдович промолчал, но было ясно, что он сильно сомневается в ценности этих моих идей.

Эти идеи Сахаров изложил в надписи на экземпляре статьи, подаренной близкому коллеге:

Из эффекта С. Окубо

при большой температуре

для Вселенной сшита шуба

по ее кривой фигуре.

О чем говорит этот научно-популярный стишок?

Три условия для ранней Вселенной

Сусуму Окубо, американский теоретик японского происхождения, о космологии не думал. Он занимался физикой элементарных частиц, когда там в середине 1950-х всплыла загадочная асимметрия. До того времени молчаливо считалось, что в микромире все в высшей степени симметрично и, в частности, зеркально симметрично — полный паритет (Рarity) правого и левого, или P -симметрия, как у идеальной бабочки: если возможно некоторое явление в мире элементарных частиц, то столь же возможно и явление, зеркально симметричное. Однако в 1956 году экспериментаторы обнаружили, что в мире элементарных частиц это не так: существуют явления, зеркальные версии которых не столь же возможны.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу