Кроме того, размышляя об идее Леметра, вводящей в физику «начало Вселенной», трудно избежать другого грустного вывода, что на оценку идеи влияла «одежка» астрофизика-священника. Не только Фридман видел параллель с библейским сотворением мира. Легко было заподозрить Леметра в тайном — быть может, даже для него самого — желании подкрепить религию наукой. Это тем более грустно, что сам Леметр подобную связь отвергал по принципиальным религиозным основаниям. Как человек науки, он прекрасно понимал отличие объективного знания об устройстве природы от глубоко личной религиозной веры и это свое понимание счел нужным высказать в чисто научной аудитории:

По моему мнению, теория первичного атома находится вне всяких метафизических или религиозных вопросов. Материалисту она оставляет свободу отрицать всякое сверхъестественное существо. Верующему она не дает возможности ближе познакомиться с Богом. Она созвучна словам Исайи, говорившего о «скрытом Боге», скрытом даже в начале творения. Наука вовсе не должна тушеваться перед лицом Вселенной, и когда Паскаль пытается вывести существование Бога из предположенной бесконечности Природы, мы можем думать, что он смотрит в неправильном направлении. Для силы разума нет естественного предела. Вселенная не составляет исключения, — она не выходит за пределы способности понимания.

Приведенные слова Леметр произнес за два года до того, как стал президентом Папской академии наук (1960). Однако, несмотря на такой почет, идея «первичного атома» была экзотикой для большинства астрофизиков до 1965 года, когда экспериментаторы — случайно — обнаружили космическое фоновое излучение, в котором теоретики опознали наследие «первичного взрыва».

Расширяется Вселенная или стареют фотоны?

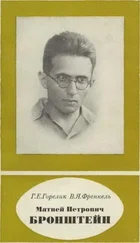

Следующий шаг в понимании космологической проблемы сделал соотечественник Александра Фридмана — Матвей Бронштейн. Его участие в физике Вселенной началось в 1931 году с первой обзорной статьи о космологии в журнале «Успехи физических наук», где он воздал должное «покойному русскому математику» и его «наполовину забытой» работе.

Двадцатичетырехлетний теоретик, родившийся на год позже теории относительности, был хорошо подготовлен для трудной задачи. Его интересы охватывали всю фундаментальную физику, и он чувствовал себя свободно в том соединении астрономии, физики и математики, каким была космология. Первую научную работу по квантовой физике он опубликовал в 18 лет, еще до поступления в университет, а к 1931 году сделал и важные работы по астрофизике звезд.

Во введении к обзору, описав звездно-галактическую структуру Вселенной, он подчеркнул, что

астроном-наблюдатель никогда не будет знать ничего о мире как о целом, как бы ни увеличивалась дальнозоркость астрономических инструментов. Поэтому может казаться, что космологическая проблема является неприступной крепостью, завоевание которой не может быть уделом эмпирической науки. Но там, где астроном-наблюдатель пришел в отчаяние от своего бессилия, к решению безнадежной проблемы подходит физик.

Матвей Бронштейн, начало 1930 -х годов

Избавляя читателя от робости перед космологической задачей, Бронштейн изложил основы математического языка теории гравитации и рассмотрел три модели Вселенной: статичную модель Эйнштейна, пустую модель де Ситтера и динамическую модель Фридмана — Леметра. Диковинные тогда понятия «радиуса мира» и «горизонта событий» он пояснил и обычным языком:

если радиус мира очень велик, то цилиндрическая форма мира [Эйнштейна] так же мало сказывается на явлениях, происходящих в сравнительно небольших участках этого мира, как шарообразная форма Земли сказывается на явлениях, происходящих в пределах одной комнаты; …письма, адресованные в пункт, отстоящий на расстояние πR/2 от ближайшей почтовой конторы, в мире де Ситтера никогда не доходят до места назначения, даже если почта передает их со скоростью света.

Завершается обзор главной проблемой:

Космологическая теория безусловно подвергнется еще многим изменениям. Прежде всего ей придется расширить свои сроки, которые все же чрезвычайно стеснительны для космогонистов.

Бронштейн в своем обзоре не упомянул гипотезу старения фотонов, выдвинутую астрономом Цвикки для объяснения красного смещения. Предположенное в той гипотезе взаимодействие света с межгалактическим веществом не выдерживало астрофизической критики. Гипотеза привлекала тех, кому «понятный» малый эффект был милее грандиозной и непонятной картины Вселенной, разлетающейся во все стороны.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу