Уже греческие философы говорили о неких первичных элементах природы вроде апейрона и атомов. Пифагор, открывший зависимость звука струны от ее длины, провозгласил, что основа мира — числовые соотношения. Платон учил о первичности идеальных форм в понимании материального мира. Отсюда, казалось бы, один шаг до поиска фундаментальных законов Вселенной, но шага этого не сделал никто. Ни за оставшиеся семь веков античной цивилизации, ни и в Золотой век Ислама.

Учение Платона отверг даже его великий ученик Аристотель, которого занимал прежде всего сам реальный мир. Платон подкрепил свои идеи фигурой Демиурга — «божественного мастера», создавшего реальный мир в соответствии с идеальными формами. Материал, однако, был не идеальным, чем и объяснялись несовершенства мира. Некоторые христианские философы приписали Платону предвидение библейского Бога-Творца. Едва ли сам Платон согласился бы опознать Демиурга в боге, придуманном народом, не знающим геометрии. Достаточно сопоставить философские диалоги Платона и сказания Библии.

Мировосприятие Галилея основывалось на гораздо более надежных пред -рассудках, чем мнение какого-либо философа. Галилей не сомневался: Сотворивший Вселенную, сотворил и исходный материал, создал и человека, наделив его качествами, необходимыми для познания. В своих исследованиях Галилей применял достижения великих греков: и Архимеда, которого почти боготворил, и Аристотеля, с приверженцами которого сражался, но у которого учился дисциплине мышления. Он оттолкнулся от учения Аристотеля, чтобы шагнуть вперед, а значит, оперся и на этого великого грека.

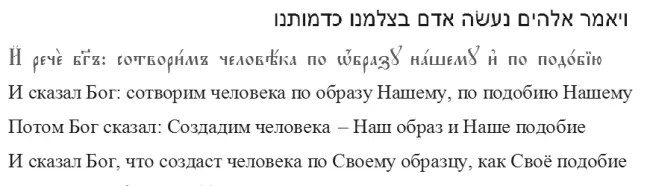

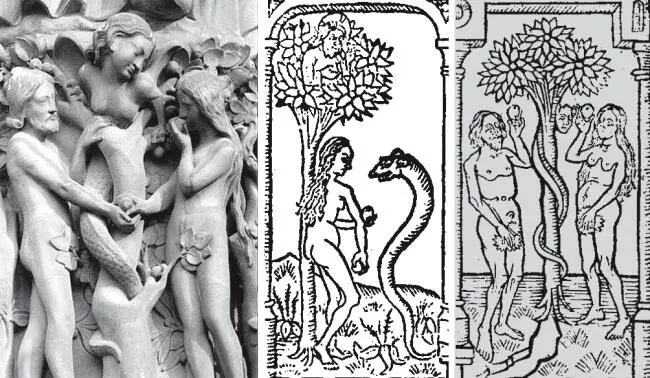

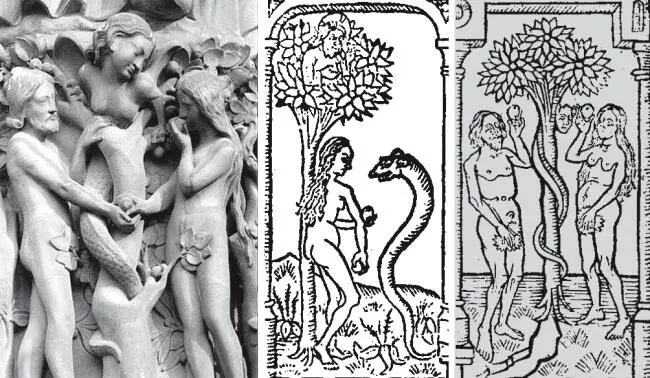

Историк, даже не веря ни в какого бога, но желая понять ход мыслей религиозного физика вроде Галилея и Ньютона, должен понимать, во что именно те верили, в чем состояли их религиозные пред -рассудки. Уникальный библейский пред -рассудок, важнейший для исследователя, — взгляд на человека как на венец творения и подобие самого Творца. Первый библейский сюжет, где человек принимает решение сам, — рассказ о Древе познания — учит свободе выбора и ответственности за свой выбор. Стремление к познанию проявилось в самом первом поступке Евы, а значит, стремлением этим ее наделил сам Создатель.

Библейское определение человека (в разных переводах) и первый опыт познания (фрагмент скульптуры в соборе Парижской Богоматери и иллюстрации из «Библии для бедных», XV в.).

Именно библейский образ человека, божественно свободного, окрылил античную рациональную традицию и привел к рождению новой — современной — науки.

Среди нынешних физиков есть и верующие и неверующие, в США их примерно поровну. Более детальную картину дал опрос британского журнала «Physics World». Пятая часть его читателей считают себя атеистами и уверены, что религия несовместима с наукой. Более половины считают, что религия и наука мирно сосуществуют, имея дело с разными сторонами реальности, и эти миролюбивые физики назвали себя верующими и неверующими примерно поровну. И, наконец, еще одна пятая часть, называя себя верующими, утверждают, что вера обогащает их восприятие науки.

Тем, кто думает, что религия несовместима с наукой, стоит иметь в виду мнения двух физиков, не считавших себя рабами Божьими.

Советский физик Сергей Вавилов серьезно занимался историей науки, в частности, переводил Ньютона и написал его биографию. И вот что он записал в дневнике: «…ХХ век. Прошли и Галилей и Ньютон и Ломоносов. Такие вещи возможны только на религиозной почве. Естествознание?!» При этом сам Вавилов религиозную веру давно утратил, о чем писал в дневнике, но, внимательно читая Галилея, Ньютона и Ломоносова, видел, что из истории их высших достижений религию не изъять.

Так думал и Эйнштейн: «Наши моральные наклонности и вкусы, наше чувство прекрасного и религиозные инстинкты помогают нашей мыслительной способности прийти к ее наивысшим достижениям».

Где место гуманитарных сил среди измерений и формул? Вспомним эйнштейновскую схему, в которой стрела интуиции взлетает вверх, а пунктирные стрелки, тоже с участием интуиции, приземляют высоко парящие мысли. Интуиция как свободное непосредственное усмотрение истины не сводится к логике, не гарантирует подтверждение «усмотренной истины», но позволяет взлетать и парить на такой высоте, откуда легче разглядеть скрытые связи эмпирических фактов. Подъемную силу при этом могут дать и упомянутые Эйнштейном «религиозные инстинкты», включая пред -рассудок свободы. Продвигаются в неведомое, опираясь не только на землю под ногами, но и на воздух под крыльями, чтобы преодолеть непроходимый участок.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу