Однако критический анализ основ физики не остановился на этой стадии и привел к еще более поразительным открытиям и выводам. Я имею в виду раздел физики, получивший название квантовой теории. Этот раздел занимается изучением не столько самих пространства и времени, сколько взаимодействия и движения материальных объектов в пространстве и времени. В классической физике всегда считалось самоочевидным, что взаимодействие между любыми двумя материальными телами может быть сделано настолько малым, насколько это требуется по условиям эксперимента, и даже, если это необходимо, практически сведено к нулю. Например, если при исследовании тепла, выделяющегося в некоторых процессах, возникает опасение, что вводимый термометр может забрать на себя некоторое количество теплоты и тем самым внести возмущение в нормальное течение процесса, то экспериментатор пребывает в уверенности, что, используя термометр меньших размеров или миниатюрную термопару, он всегда сможет понизить вносимое возмущение до уровня, который укладывается в пределы допустимой точности измерений.

Убеждение в том, что любой физический процесс может быть в принципе наблюдаем с любой требуемой точностью без каких-либо возмущений, вносимых наблюдением, было весьма сильным, и никому даже в голову не приходило сформулировать столь очевидное допущение в явном виде. Все проблемы, связанные с вносимыми при наблюдении возмущениями, считались чисто техническими трудностями. Однако новые экспериментальные факты, накопленные с начала XX столетия, постоянно вынуждали физиков приходить к выводу, что в действительности все обстоит гораздо сложнее и в природе существует определенный нижний предел взаимодействия , который никогда не может быть превзойде н . Этот естественный предел точности пренебрежимо мал для всевозможных процессов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, но становится существенным при рассмотрении взаимодействий, происходящих в таких микроскопически-механических системах, как атомы и молекулы.

В 1900 г. немецкий физик Макс Планк, занимаясь теоретическими исследованиями условий равновесия между излучением и веществом, пришел к удивительному выводу: такое равновесие невозможно , если взаимодействие между излучением и веществом происходит не непрерывно, как всегда предполагалось, а в виде последовательности отдельных «соударений " . При каждом таком элементарном акте взаимодействия от вещества излучению и от излучения веществу передается определенное количество — «порция» — энергии. Для достижения требуемого равновесия и согласия с экспериментальными фактами Планку понадобилось ввести простое математическое соотношение — предположить, что между количеством энергии, передаваемом при каждом элементарном акте взаимодействия, и частотой (величиной, обратной периоду) процесса, приводящего к передаче энергии, существует прямая пропорциональность.

Иначе говоря, если коэффициент пропорциональности обозначить через h, то, согласно принятой Планком гипотезе, минимальная порция, или квант, передаваемой энергии определяется выражением

E = hv, (1)

где v — частота. Постоянная Л имеет числовое значение 6,547 х 10^27 эрг.с и обычно называется постоянной Планка, или квантовой постоянной. Малое числовое значение постоянной Планка объясняет, почему квантовые явления обычно не наблюдаются в повседневной жизни.

Дальнейшее развитие идей Планка связано с именем Эйнштейна, который через несколько лет пришел к выводу, что излучение не только испускается определенными дискретными порциями , но и всегда существует в виде таких дискретных «порций энергии», которую Эйнштейн назвал квантами свет а .

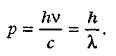

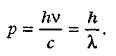

Поскольку кванты света движутся, они помимо энергии hv должны обладать и определенным механическим импульсом, который, согласно релятивистской механике, должен быть равен их энергии, деленной на скорость света с. Вспоминая, что частота света связана с его длиной волны лямбда соотношением v = с/(лямбда), механический импульс кванта света можно записать в виде

(2)

Поскольку механическое действие, производимое соударением движущегося объекта, определяется его импульсом, мы заключаем, что действие квантов света возрастает при убывании длины волны.

Одно из лучших экспериментальных подтверждений правильности представления о квантах света, а также о приписываемых им энергии и импульсе было получено в работе американского физика Артура Комптона. Исследуя столкновение квантов света и электронов, Комптон показал, что электроны, приведенные в движение под действием луча света, ведут себя точно так же, как если бы столкнулись с частицей, обладающей энергией и импульсом, задаваемыми формулами (1) и (2). Как показали эксперименты Комптона, сами кванты претерпевают после столкновения с электронами некоторые изменения (изменяется их частота) в полном согласии с предсказанием теории.

Читать дальше