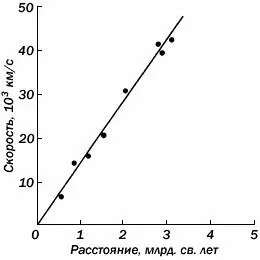

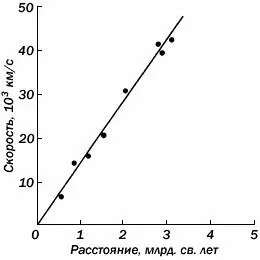

Диаграмма Хаббла – график зависимости между расстоянием до галактик и их скоростью

В 1936 году Хаббл собрал все результаты в книге «Королевство туманностей», ставшей со временем классической. Он, как и Хьюмесон, исчерпал возможности 100-дюймового телескопа и в 1948 году в Паломаре принялся изучать ещё более отдалённые галактики с помощью 200-дюймового телескопа. В 1953 году он умер, так и не закончив исследований.

К началу 30-х годов теорию расширяющейся Вселенной приняли большинство учёных. Галактики или группы галактик удаляются от Земли, и чем они дальше, тем быстрее убегают от нас. (Галактики внутри одной группы не разбегаются, потому что их взаимное притяжение больше, чем отталкивание.) Так как все галактики удаляются от нас, может показаться, что мы находимся в центре Вселенной, но это не так. Расширяется пространство между галактиками, поэтому независимо от положения во Вселенной кажется, что все Галактики удаляются.

Но если сейчас Вселенная расширяется, нетрудно сделать вывод, что у неё должно было быть начало. А это значит, что если заставить время течь вспять, то Вселенная сожмётся и будет сжиматься до тех пор, пока всё вещество не окажется в одной точке – результат, на первый взгляд странный, который не понравился ни Эйнштейну, ни Эддингтону. Эддингтону больше нравилось предположение о том, что Вселенная первоначально находилась в состоянии, которое ей приписывал Эйнштейн, т.е. в статическом, когда вдруг что-то взорвалось и она начала расширяться. Это объясняет и проблемы, связанные с началом Вселенной и её плотным первичным состоянием. Но Леметра (возможно, потому что он был священником, а с точки зрения церкви у Вселенной должно быть начало) привлекала гипотеза об исходном сверхплотном состоянии. Он называл эту раннюю сжатую Вселенную первичным атомом. Георгий Гамов, который развил идеи Леметра, в своей книге «Возникновение Вселенной» заметил, что лучше было бы назвать её первичным ядром. Леметр, собственно, и представлял её себе не в виде атома, а в виде ядра, которое делится или расщепляется как уран в атомной бомбе. Деление продолжается до тех пор, пока Вселенная не наполнится элементарными частицами. Этот процесс он описал в книге «Первичный атом» (1951):

«Атом разделится на части, каждая из них – на ещё более мелкие. Предположив, для простоты, что при делении получаются равные части, мы обнаружим, что потребовалось бы 260 последовательных делений, чтобы материя достигла того состояния, в котором находится сейчас, когда атомы так малы, что кажется, их уже невозможно разделить на более мелкие части. Эволюцию мира можно сравнить с фейерверком, который почти закончился: несколько красных угольков, пепел и дым. Стоя на остывшем пепле, мы видим медленно угасающие солнца и пытаемся воскресить исчезнувшее великолепие начала миров.»

Леметр разрабатывал свои идеи несколько лет. Его теорию Фред Хойл позднее окрестил теорией Большого взрыва. Гамов способствовал её популяризации под тем же названием, и Леметра стали называть отцом Большого взрыва. Однако математическая разработка его идей показала, что не всё так просто, и вскоре был предложен новый подход к проблеме.

Инициатором нового подхода, который с некоторыми изменениями сохранился до наших дней, был Георгий Гамов. Гамов родился в 1904 году в России. В семь лет он зачитывался Жюлем Верном и мечтал о полётах на Луну. Несмотря на то, что начальное образование он получил весьма приблизительное, так как из-за войны занятия часто отменялись, он очень интересовался астрономией и физикой. К тому времени, когда Гамов собрался поступать в университет, война окончилась и жизнь несколько устроилась, хотя последствия войны продолжали сказываться. Он поступил в Новороссийский университет в Одессе, надеясь получить физико-математическое образование, но к этому времени на физическом факультете остался единственный профессор, который отказался преподавать в таких условиях, и факультет прекратил своё существование. Гамов стал усиленно заниматься математикой, но и тут не обошлось без трудностей: большинство лекций читали вечером, когда частенько гас свет. Впрочем, как писал Гамов, «профессора спокойно продолжали лекции».

Проучившись так год, Гамов решил отправиться в Ленинградский университет. Там он заинтересовался теорией Эйнштейна, но профессор, знакомый с работами этого учёного, умер вскоре после того, как Гамов попал в университет.

Читать дальше

![Константин Образцов - Единая теория всего. Том 1. Горизонт событий [litres]](/books/414295/konstantin-obrazcov-edinaya-teoriya-vsego-tom-1-go-thumb.webp)