4.4. Тепловой насос — чудо или не чудо?

Напомним принцип действия теплового насоса [64] Подробнее с тепловыми насосами можно познакомиться в специальной литературе [1.26, 1.27].

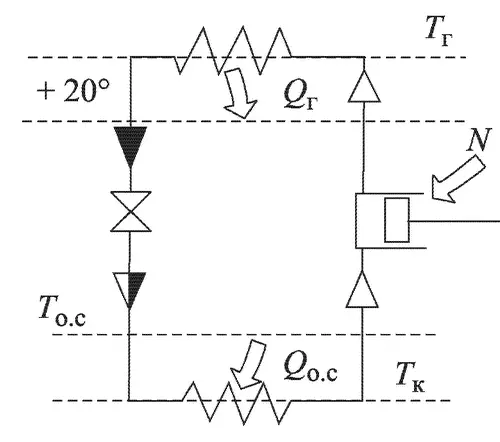

(о нем уже шла речь в гл. 3). Независимо от типа и конструкции это устройство выполняет, как правило, одну функцию — отбирает теплоту Q О.С.от окружающей среды при ее температуре T О.С.и отдает теплоту при более высокой температуре T Гв отапливаемое помещение или для подогрева в каком-либо техническом устройстве. Такой процесс перехода теплоты сам по себе происходить не может — это запрещено вторым законом термодинамики. Поэтому для обеспечения работы тепловых насосов необходима определенная затрата эксергии. Чаще всего для привода теплового насоса используется электроэнергия.

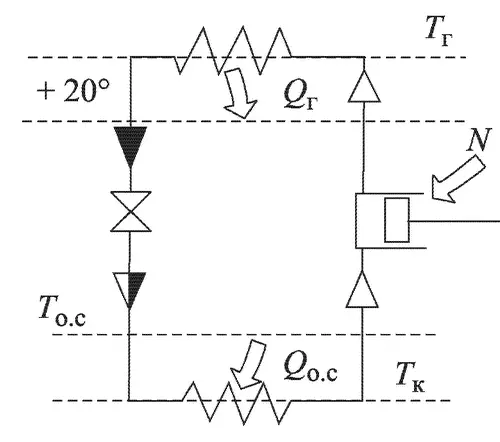

Принципиальная схема наиболее простого (парокомпрессионного) теплового насоса показана на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Схема теплового насоса

Рабочее тело в парообразном состоянии сжимается компрессором (поэтому установка и называется парокомпрессионной). Нагревшийся при сжатии пар охлаждается и переходит в жидкое состояние в конденсаторе; при этом от него при повышенной температуре T Готводится к потребителю (например, в нагреваемое помещение) теплота QT. Полученная жидкость расширяется в дросселе, и ее давление снижается. При этом часть жидкости испаряется и ее температура падает до T К, несколько более низкой, чем температура окружающей среды T О.С.. В испарителе холодная жидкость, отнимая теплоту Q О.С.у окружающей среды, полностью испаряется и снова поступает в компрессор; цикл замыкается.

Возьмем для примера конкретные показатели работы насоса, близкие к тем, которые встречаются на практике.

Чтобы отапливать помещение и поддерживать в нем температуру +20 °С, конденсирующееся рабочее тело должно иметь температуру T Г, скажем, 50 °С (323 К). Пусть температура окружающей среды T О.С.будет —10 °С или 263 К (зимние условия). Для того чтобы рабочее тело могло кипеть в испарителе, отнимая теплоту от среды, оно должно быть несколько холоднее ее. Примем температуру кипения T К= -20 °С (253 К).

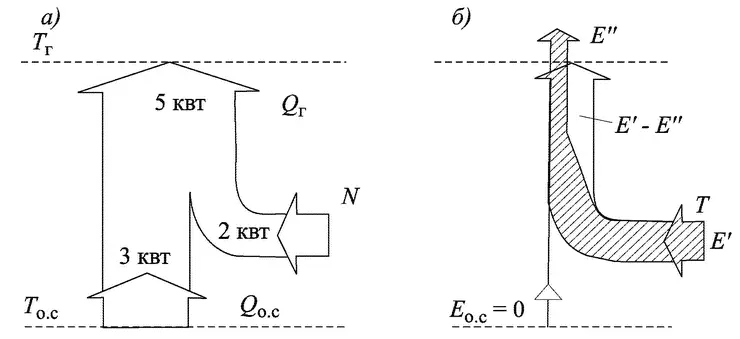

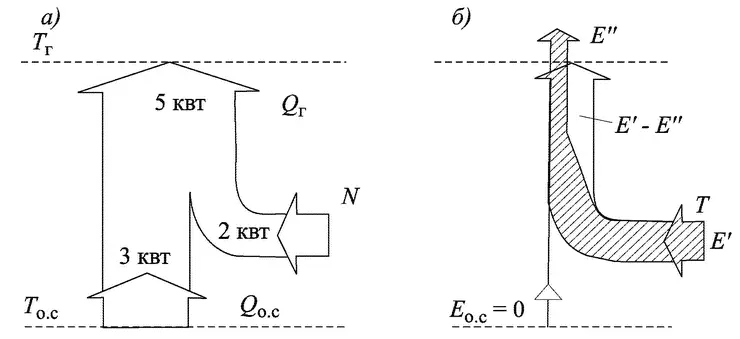

Примем также, что отдаваемая в помещение тепловая мощность Q Гсоставляет 5 кВт, а подводимая к компрессору N = 2 кВт. Тогда по энергетическому балансу тепловая мощность Q О.С., отбираемая от окружающей среды, составит 5 — 2 = 3 кВт. Пользуясь этими данными, можно легко рассчитать все энергетические характеристики теплового насоса. Чтобы закончить рассмотрение баланса, характеризующего систему с позиций первого начала термодинамики, определим отношение полученной теплоты Q Гк затраченной электрической работе. Эта величина, называемая тепловым или отопительным коэффициентом, здесь имеет значение μ = 5/2 = 2,5. Следовательно, на 1 кВт электрической мощности, подводимой к компрессору, в помещение отдается 2,5 кВт тепловой мощности. Тот факт, что μ > 1, вызывает восторг у сторонников «энергетической инверсии». Называя μ коэффициентом полезного действия (вместо теплового коэффициента), они утверждают, что он (КПД) превышает 100%, так как «концентрирует энергию», взятую из окружающей среды. Действительно, 3 кВт берутся из окружающей среды. Диаграмма на рис. 4.5 наглядно показывает этот энергетический баланс в виде полосового графика, где ширина каждой полосы пропорциональна соответствующему потоку энергии.

Рис. 4.5. Полосовые графики энергетического (а) и эксергетического (б) балансов теплового насоса

Теперь займемся анализом этого же теплового насоса с позиций второго закона термодинамики. Начнем с энтропии. В этом простом примере ее легко подсчитать. Действительно, отдаваемая энтропия

S" = Q Г/T Г = 5/323 = 0,015 кВт/К;

а подводимая

S' = Q О.С./ T О.С.= 3/253 = 0,012 кВт/К.

Больше никакая энтропия к тепловому насосу не подводится, так как высокоорганизованная электроэнергия безэнтропийна. Значит, со вторым законом здесь все в порядке: отводимая энтропия S" больше подводимой S'. Необратимые, реальные процессы в тепловом насосе приводят, естественно, к ее возрастанию на ΔS = 0,003 кВт/К. Значит, действие теплового насоса никоим образом не противоречит второму закону термодинамики: энтропия растет. А как же с КПД и «концентрацией» энергии?

Читать дальше