Обычно физики не очень любят рассуждать о философии. В первую очередь они прагматики. Они не руководствуются планами или идеологией, а наталкиваются на законы физики в основном в минуты озарений в процессе проб и ошибок. Физики помоложе, выполняющие львиную долю работы в ходе исследований, слишком заняты разработкой новых теорий, чтобы тратить время на философствования. На самом деле молодые ученые неодобрительно косятся на старших товарищей, если те проводят слишком много времени, заседая в высоких политических комиссиях или разглагольствуя о философии науки.

Большинство физиков считает, что за исключением туманных идей «истины» и «красоты» философия не имеет права вторгаться в их частную сферу. Они утверждают, что реальность, как правило, оказывается гораздо более изощренной и хитроумной, чем любые философские гипотезы. Они напоминают нам о некоторых известных деятелях науки, которые на закате своей деятельности конфузили окружающих, высказывая эксцентричные философские идеи, заводившие их в тупик.

Сталкиваясь при выполнении квантовых измерений с такими каверзными философскими вопросами, как роль «сознания», большинство физиков пожимает плечами. Пока они в состоянии обсчитать результат эксперимента, им нет дела до его философского подтекста. Фактически Ричард Фейнман сделал карьеру, разоблачая напыщенные притязания некоторых философов. Чем пышнее их риторика и витиеватее лексикон, считал он, тем слабее научный фундамент их доводов. (Споры о сравнительных достоинствах физики и философии порой напоминают мне служебную записку одного главы университета, который проанализировал разницу между этими учеными. Он писал: «И почему же это вам, физикам, всегда требуется так много дорогостоящей аппаратуры? Вон кафедра математики ничего не просит, кроме бумаги, карандашей и мусорных корзин. А кафедра философии еще лучше: ей даже мусорных корзин не нужно» [164].)

Несмотря на то что среднестатистический физик не заморачивается философскими вопросами, величайшие научные умы уделяли им внимание. Эйнштейн, Гейзенберг и Бор часами вели жаркие споры, засиживались допоздна, обсуждая значение измерений, проблемы сознания, смысл вероятности в своей работе. Таким образом, вопрос о том, как теории многомерности отражают философский конфликт, вполне уместен, особенно если речь идет о спорах между «редукционизмом» и «холизмом».

Хайнц Пейджелс однажды сказал: «Мы страстно переживаем свои жизненные впечатления, и почти все мы проецируем свои надежды и опасения на Вселенную» [165]. Таким образом, вторжение философских и даже личных вопросов в дискуссию о теориях многомерности неизбежно. Возрождение многомерности в физике вновь разожжет споры между сторонниками «редукционизма» и «холизма», которые не раз разгорались и затухали в последнее десятилетие.

Словарь Уэбстера определяет редукционизм как «процесс или теорию, которая сводит сложные данные или явления к простым понятиям». Это один из основных подходов в субатомной физике — сводить атомы и ядра к их основным компонентам. К примеру, поразительный экспериментальный успех Стандартной модели в объяснении свойств сотен субатомных частиц свидетельствует о том, что обращаться к простейшему «строительному материалу» материи бывает полезно.

Согласно словарю Уэбстера холизм — «теория, согласно которой определяющие факторы, особенно в живой природе, — несократимое целое». С точки зрения холизма западный философский подход, в основе которого лежит разложение вещей на их составляющие, чрезмерно упрощен и не дает увидеть картину в целом, которая может содержать жизненно важную информацию. К примеру, представим себе колонию муравьев, которую составляют тысячи особей, подчиняющихся сложным динамическим правилам социального поведения. Вопрос: какой способ изучения поведения колонии муравьев наилучший? Редукционист разложит муравьев на их составляющие, органические молекулы. Но можно сотни лет препарировать муравьев и анализировать их молекулярный состав и так и не понять, каким законам подчиняется поведение колонии. Очевидный способ — проанализировать поведение колонии как единого целого, не пытаясь разложить ее на компоненты.

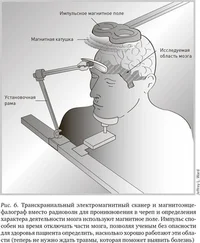

Аналогичным образом этот вопрос вызвал бурные споры в сфере исследований мозга и искусственного интеллекта. Редукционистский подход означает низвести мозг до составляющих его единиц, клеток мозга, чтобы затем вновь собрать из них мозг. Целая исследовательская школа, специализирующаяся на искусственном интеллекте, убеждена, что, создавая элементарные цифровые схемы, можно последовательно строить все более сложные схемы и т. д., вплоть до получения искусственного интеллекта. Хотя в 50-х гг. XX в. эта школа поначалу добилась успеха в моделировании «интеллекта» наподобие современного цифрового компьютера, дальнейшая работа принесла разочарования, так как результат даже отдаленно не напоминал простейшие функции мозга, такие как распознавание образов на фотографии.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу