Во-вторых, неожиданно для всей левой интеллигенции на конкурсе проекта Дворца Советов, в котором участвовали все мэтры конструктивизма, победили никому доселе не известные Иофан, Гельфрейх и Щуко, предложившие придать главному храму Советского Союза пирамидальную форму, испокон веков символизирующую единовластие. А в постройках гражданского и культурного назначения с этой поры стал господствовать ампир (от фр. «империя»), и величайший знаток классических ордеров Иван Жолтовский, сидевший почти с самой революции без работы, сделался необычайно востребованным архитектором.

Что за империю начал возводить Сталин, внутренне переродившийся из марксиста в государственника? Какой видел он её в своих самых смелых мечтах?

Пытаясь разгадать суть той загадочной идеологии, которая управляла жизнью Советского Союза в тридцатых и далее, некоторые аналитики определили её как «национал-большевизм». Это название, явно возникшее по аналогии с гитлеровским нацонал-социализмом, неверно как в первом слове, так и во втором. В отличие от Гитлера Сталин не был националистом, и в этом смысле его империя была гораздо ближе к классическому образцу, чем Третий рейх. Подлинная империя, какими были Рим, царская Россия и османская Турция, является единым отечеством многих народностей, которые все в ней равноправны и равно опекаемы и защищаемы. Привилегированное положение даёт в ней не этническая принадлежность, а гражданская. Государство, в котором есть «нации второго сорта», не может быть не только империей, но и просто нормальным жизнеспособным государством. Таким социально-политическим уродом и был гитлеровский рейх, потому он и просуществовал всего двенадцать лет. В сталинском же государстве отношение ко всем малым народам было повышенно внимательным, так что русские иногда по этому поводу иронизировали (впрочем, беззлобно). Другое дело, что Сталин прекрасно понимал государствообразующую роль русского народа и для укрепления этой основы своей империи культивировал не только «советский», но и русский патриотизм. Ещё более абсурдна вторая часть термина «национал-большевизм». Как можно отнести её к человеку, который перестрелял всех самых верных марксистов-ленинцев, изгладив из истории даже их имена (кто их помнил, в тридцатых боялся даже произносить), и провозгласил вопиюще противоречащий единственно верному учению тезис «В ходе построения социализма классовая борьба не затухает, а обостряется»?

Другое определение сталинского режима более правильно, а именно – «тоталитаризм». Тоталитарное государство с жёсткой вертикалью власти, проходящей через сословия, описано у Платона в качестве идеала общественного жизнеустроения, и, похоже, именно этим идеалом руководствовался Сталин. От вольницы и неразберихи непрерывно митингующих двадцатых он шарахнулся в другую крайность – к железной дисциплине и строгой централизации управления страной.

Чтобы сделать государство сильным, необходимы были две вещи: оснастить его самой современной техникой и мощными средствами производства и установить полный контроль над сельским хозяйством, чтобы никакие случайности не могли мешать снабжению страны продовольствием. И Сталин призвал партию и народ к мобилизации усилий на этих направлениях. В 1927 году XV съезд ВКП(б) объявил главной задачей партии в деревне коллективизацию, а в 1929-м она начала реально осуществляться в массовом порядке. И в том же 1929 году был взят курс на индустриализацию, этапами которой стали пятилетки.

Глава 10

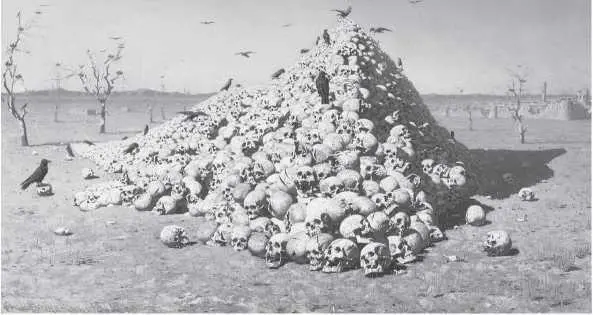

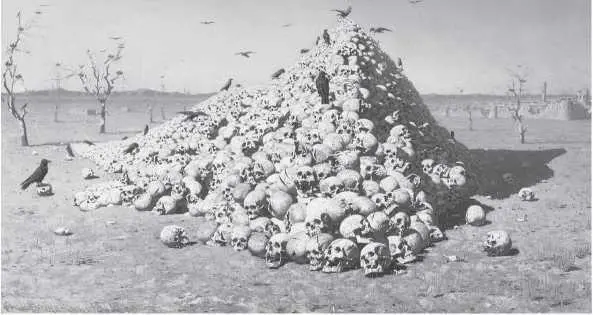

Метафизика сталинских репрессий

Фазиль Искандер произнёс однажды фразу, несколько корявую по форме, но очень верную по содержанию: «Человек – это идеологичное животное». Этим он хотел сказать, что для человека совершенно необходимо верить в какую-то идею, в абстракцию, которая, казалось бы, никак не может быть связана с его физическим существованием, но без которой это существование становится жизнью без руля и ветрил. Далёкий от православия, этот талантливый писатель путём наблюдений открыл для себя истину, которую мог бы давно прочитать в Евангелии: «Дух животворит, плоть не пользует нимало» (Иоанн 6, 63).

Конечно же, это так, и лучшее доказательство тому дают убеждённые материалисты и закоренелые прагматики. Ведь они живут не материей и не практической пользой, а именно убеждением, что материя первична и из всего надо извлекать практическую пользу. Это убеждение даёт им силы, греет их душу, указывает направление, по которому надо идти. Наш главный материалист Ленин демонстрировал свою «идеологичность» с необыкновенной силой: он просто горел идеей о том, что материя первична, “ эта идея была для него гораздо важнее самой материи. Кстати, он сам проговорился об этом. В своём знаменитом «определении материи» из «Материализма и эмпириокритицизма» он даёт такую формулу: «Материя есть философская категория для обозначения…» Стоп! Для нас совершенно не важно, что он говорит дальше, мы уже узнали, что материя есть философская категория, а поскольку всякая философская категория есть идея, ибо она невещественна, значит… материя есть идея! Против чего так страстно воевал, к тому сам и пришёл – К чистому идеализму. Такими же идеалистами были, разумеется, и все наши пламенные борцы за освобождение трудящихся от эксплуатации – ими двигала не любовь к трудящимся, от которых они, как правило, были «страшно далеки», а сама идея борьбы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу