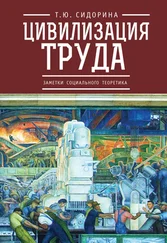

Подобная трактовка труда распространена повсеместно, и современный человек воспринимает ее органично.

Почти столетие назад О. Шпенглер писал, что труд обретает свою нынешнюю трактовку в XVIII в.: «″Труд″ делается великим словом в этических размышлениях … во всех языках он утрачивает презрительный оттенок. Машина трудится и вынуждает к сотрудничеству людей» [5] Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993.

.

Время технической цивилизации, 1930 – е годы – это эпоха труда, время великих строек и трудовых побед [6] См.: Ашкеров А . Начала труда и конец производства // Отеч. зап. 2003. № 3.

.

Союз советских социалистических республик – СССР – воплощение идеи индустриального государства, цивилизации труда. Решение проблем трудоустройства – обеспечение декларированного в Конституции СССР права на труд – взяло на себя государство [7] См.: Конституция СССР. Гл. Х. Основные права и обязанности граждан. Ст. 118. Граждане СССР имеют право на труд, т. е. право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством. Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы. / Конституция (основной закон) СССР. Конституции (основные законы) союзных советских

.

Это явилось решающим шагом для утверждения и воплощения в жизнь ключевой социальной доктрины молодого советского государства – концепции всеобщности труда, согласно которой все граждане, независимо от индивидуальных особенностей, должны работать на благо Родины, осуществлять намеченные грандиозные планы.

В СССР программы обеспечения занятостью соответствовали принципам плановой экономики. Летом 1930 г. рынок труда был упразднен, а Наркомат труда и его органы на местах были реорганизованы.

В период индустриализации руководителям страны она представлялась огромным заводом, работающим по единому плану, единой программе, заранее утвержденной номенклатуре, в соответствии с установленными приоритетами. Продукцию давали на душу населения – тыс., млрд кубометров. Началась эпоха организации трудового энтузиазма сверху. Его подстегивали пропагандистскими и репрессивными мерами, стимулировали мотивами соревновательности [8] См.: Золотова И.К., Гарсия – Исер М.Х., Голодец О.Ю, Смирнов С.Н. и др . Российский рынок труда: становление и развитие. М.: Федеральная служба занятости России, 1995.

.

Социалистическое строительство в конце 1920–1930 – х гг. приобрело невероятные масштабы. Это время называют эпохой великих строек, ставших примером проведения широкомасштабной политики государства в экономике.

Жизнь – в – производстве стала в СССР формулой существования человека. СССР создавался как всесоциалистических республик. Издание ЦИК СССР. Москва— Кремль, 1937. С. 28 /.

мирно – историческое производительное сообщество, членами которого выступали люди труда. Отправной точкой в обосновании данной миссии, по мнению отечественного исследователя А. Ашкерова, служила моргановско – энгельсовская гипотеза о происхождении человека, а ее финальной точкой – образ коммунистического общества, где ликвидация разделения труда станет условием единения работы с творчеством [9] См.: Ашкеров А . Начала труда и конец производства // Отеч. зап. 2003. № 3.

.

При этом труд превращался «в некое ритуальное продолжение революционного процесса. Если речь заходила о труде, то она неизменно шла о свершениях, починах, рекордах, пятилетках, социалистическом соревновании, скорейших темпах и небывалых сроках, ударниках и передовиках… <���…> В то же время вряд ли можно представить себе и нечто более способное выхолостить революционное действие (путем избавления от возможности совершать изменения), нежели избрание этому действию такого аналога, как монотонное трудовое усилие» [10] Там же.

.

Обратной стороной рутины неизменно выступает репрессивность. Репрессивности во многом способствует милитаризация трудовой деятельности, которая одновременно концентрирует в себе и возможность превращения ее в область, где ничто не может поставить предела героическому энтузиазму, и насаждения в этой области армейского порядка, который, как известно, также не признает никаких границ. Два этих вида безграничности – энтузиазм и принуждение – выступают в данном случае явлениями одного плана: «Словом, труд, ставший, по выражению Сталина, делом чести, доблести и славы, вовсе не превосходит, а, напротив, дополняет труд, сделавшийся уделом тех, кто оказался в рабском положении солдата какой – либо ″трудовой армии″» [11] См.: Ашкеров А . Начала труда и конец производства // Отеч. зап. 2003. № 3.

.

Читать дальше