В отличие от языка.

Билингвы и полиглоты – распространенное явление; им и сны снятся на разных языках, а не только в разных странах. Более того, познание другого языка есть процесс познания и собственного. И здесь, в отличие от культуры, не стоит проблема выбора и отказа, проблема конфликта культур: разные языки используются в разных ситуациях и с разными функциями, языки помогают друг другу, а не спорят и не воюют между собой.

Язык дается через речь, а, стало быть, не рефлексируется. При всей противности филологической максимы «в лингвистике вопрос „почему?“ запрещён», доля горькой истины здесь есть. Невозможно объяснить, например, почему в словаре иностранных слов «солдат» (легионер, получавший во времена Иудейской войны вместо жалования право на продажу соли), «соль» (нота), «соло», «сольди», «солидарность» признаны иностранными [17], а однокоренные с ними «солнце» и «соль» (пищевой продукт, выпариваемый из воды на солнце) – нативными [18,20]. Дело ведь не только в возрасте этих слов в русском языке.

Язык нерефлексируем нами ещё и потому, что возник раньше нас [4], то ли как звукоподражание, то ли из жестов, то ли из междометий, то ли из шумов (теорий происхождения языка множество), но во всяком случае, языком (но не членораздельной речью) владеют многие до нас. И даже наше происхождение, возможно, выросло в том числе и из языка [11].

Язык, как это ни странно, может существовать вне культуры: эмигранты и потомки эмигрантов сохраняют родной язык как язык семейного и общинного общения, но теряют или вовсе не имеют материнской культуры. Точно также существует множество примеров свободного владения чужим языком при полном непонимании и неприятии культуры, адекватной этому языку. Язык поддается периодизации, но гораздо в более лапидарной форме, чем культура. Как и культура, язык может быть типологизирован [21] и поддается, как показал Ю. Лотман, самому тщательному и тонкому анализу.

Вот характерный пример: сидим с приятелем в парной Лингвистического института. Входит мой коллега, очень хорошо знающий русский язык, и вежливо приветствует нас: «С лёгким паром!». Приятель мой чуть с полка не слетел – он впервые услышал знакомую фразу не после бани, а во время её.

Роднит культуру и язык их нормирующая общество функциональность. А потому так повсеместно распространены и лингвистическая культура (культура речи) и язык культуры. Взаимопроникновение культуры и языка – нормальное явление.

Язык, однако, выполняет ещё одну функцию, отличную от функций культуры: он творит мышление и деятельность [8,15].

Как и культура, язык имеет массу субформ: диалекты, говоры, жаргоны, сленг и т. п. (в культуре – местные, профессиональные, семейные и т. д. субкультуры).

Если культура, по мысли о. П. Флоренского, – один из смыслов истории и нашего существования, то язык – одно из средств его.

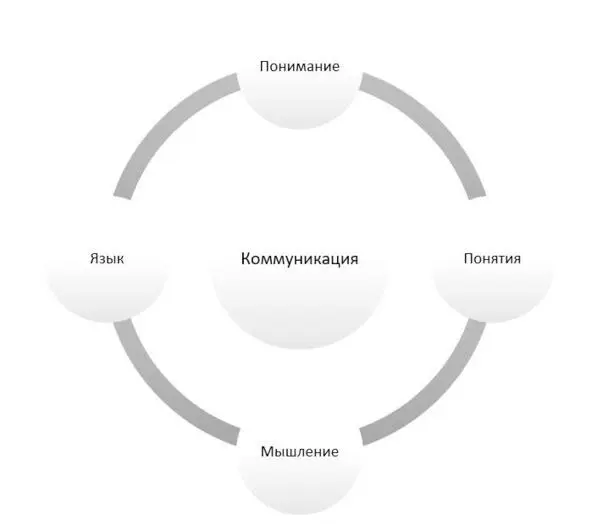

Понимание и мышление в процессе коммуникации

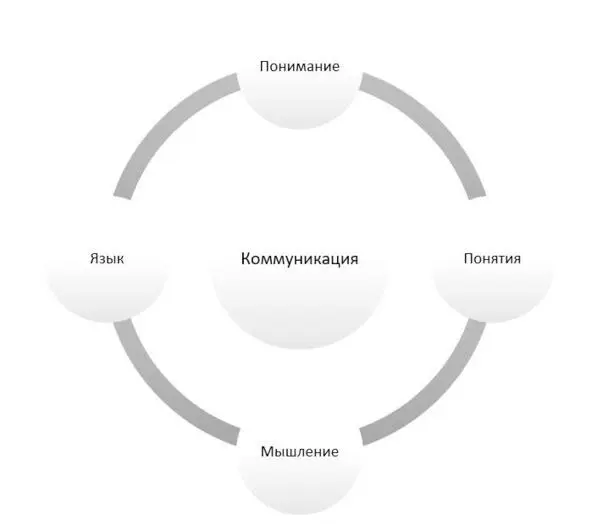

Понимание, по нашему мнению [9,10], является первичной интеллехией относительно мышления. В процессе коммуникации понимание идёт от языка к сгусткам смыслов, равнозначных для коммуникантов, до рабочих понятий, общих для коммуникантов, и уже эти понятия служат основанием и материалом для мышления, выражаемого языком или схемами или иным другим способом, включающим в себя и язык:

Схема 1. Понимание и мышление в процессе коммуникации

Благодаря действию по этой схеме мы не только индуцируем мышление, но и приводим наш язык в соответствие со строем наших понятий: наших как исторически сложившихся образцов и наших как ситуативно построенных, рабочих понятий, необходимых нам для взаимопонимания в совместной деятельности.

Согласно этой же схеме становится понятным механизм накопления понимания (герменевтический круг Шляермахера) и спекулятивности мышления. Питая друг друга, понимание побуждает мышление за счет вновь построенных понятий (креативно-конструктивное понимание) или втягивания культурно-исторических понятий (культуросообразное понимание), а мышление, выражаемое в языке, порождает новое непонимание, требующее понимания.

Диктатура языка

Язык, в больше степени, чем культура, практически не рефлексируется нами, поскольку мы, пользователи, являемся рабами собственного языка и в редчайших случаях задумываемся над тем, что и почему именно так говорим. Если бы мы изучали язык до освоения нами речи, мы бы постоянно сталкивались с такого рода вопросами, подобно тому, как мы сталкиваемся с ними при изучении другого, не речевого для нас языка.

Читать дальше

![Александр Левинтов - Книга о вкусной жизни [Небольшая советская энциклопедия]](/books/419542/aleksandr-levintov-kniga-o-vkusnoj-zhizni-nebolsha-thumb.webp)