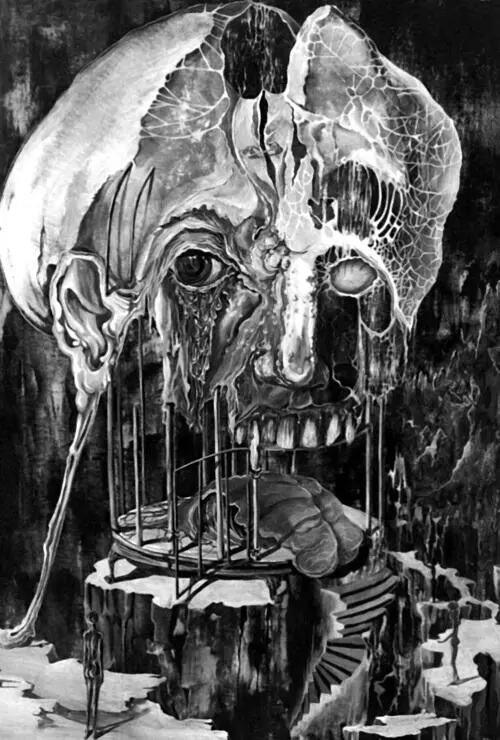

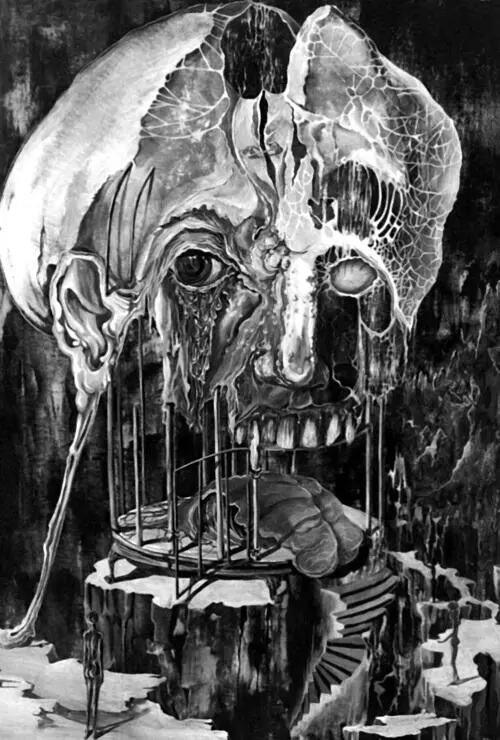

они охотно углубляются во всевозможные наблюдения о том или ином неестественном грехе, причем они находят для этого соответствующие примеры, где животное начало получает такую власть над человеком, что оно выдает себя почти что нечленораздельным звероподобным рыком, зверским выражением лица или же звериным взглядом; порой звериная сущность в человеке может достигнуть выраженной формы, порой же, подобно исчезающему посланнику, эта сущность лишь молниеносно дает ощутить то, что таится внутри, точно так же, как некий взгляд или жест безумца, который короче самого краткого мгновения, становится пародией, насмешкой и карикатурой на разумного, осмотрительного и остроумного человека, с которым он стоит рядом и беседует. Все, что теологи замечали в этой связи, вполне может быть верным, но важнее всего то, что лежит в основе.

Отто Рапп. Проигрыш разума перед материей

Обычно это явление описывают таким образом, что становится ясно видно: то, о чем тут говорится, – это рабство греха – состояние, которое я не могу описать лучше, чем вспомнив об одной игре, во время которой двое людей прячутся под одним плащом, делая вид, будто там только один человек, – один из них говорит, другой же жестикулирует, причем совершенно случайным образом, без всякой связи с речами первого; ибо совершенно так же зверь облекается в человеческий образ и теперь продолжает все больше и больше искажать его своей жестикуляцией и интермедией.

Между тем рабство греха – это еще не демоническое. Индивид пребывает в грехе, и его страх – это страх перед злом. Если смотреть на него с более высокой точки зрения, такое образование находится внутри добра; ведь именно поэтому оно страшится перед злом. Другое же образование – это демоническое; индивид пребывает тут во зле и страшится перед добром. Рабство греха – это несвободное отношение ко злу, но демоническое – это несвободное отношение к добру.

Потому демоническое проявляется ясно только тогда, когда его касается добро, которое, таким образом, приближается к его границе извне. По этой причине достойно внимания, что в Завете демоническое впервые появляется только тогда, когда к нему приближается Христос; пусть имя этому демону – легион (см. Матф., 8. 27, 34; Марк, 5. 1–20; Лука, 8. 26–39), или же он нем (см. Лука, 11. 14), само явление тут одно и то же – это страх перед добром; ибо страх с одинаковым успехом может выражаться как в немоте, так и в крике. Добро означает, естественно, восстановление свободы, спасения, искупления, как бы их ни называли.

В старые времена о демоническом речь заходила довольно часто. Здесь не важно, занимается ли человек штудиями, которые могли бы помочь ему заучивать наизусть и цитировать ученые и любопытные книги. Легко набросать разнообразные замечания, которые вполне могут быть справедливыми и вполне могут соответствовать действительности время от времени. Это будет иметь определенное значение, поскольку различие таких замечаний может привести к определению самого этого понятия.

Демоническое можно рассматривать как эстетически-метафизическое. Само явление подпадает под рубрику несчастья, судьбы и тому подобного, а потому его можно рассматривать по аналогии с тем, как человек может от рождения быть слабоумным и так далее. В этом случае к этому явлению стоят в отношении сочувствия. Между тем, подобно тому как желание – это самое жалкое из всех сольных искусств, сочувствие, во всяком случае в том смысле, в каком это слово обычно употребляется, есть самое жалкое из общественных умений и искусств. Сочувствие, далекое от того, чтобы послужить добру страждущего, скорее способствует удовлетворению собственного эгоизма. Человек просто не осмеливается в более глубоком смысле задуматься о чем-то подобном и потому спасается через сочувствие.

Только если сочувствующий в своем сочувствии относится к страждущему таким образом, что он в самом строгом смысле слова постигает, что речь идет тут о его собственном деле, только если он умеет так соединить себя со страждущим, что в своей борьбе за объяснение он борется за себя самого, отрекаясь от всякой бездумности, слабости и трусости, только в этом случае его сочувствие обретает значимость, и только в этом случае он, возможно, найдет в нем смысл, поскольку сочувствующий отличается от страждущего тем, что он страдает в более высоком смысле. Если сочувствие относится к демоническому таким образом, вопрос будет стоять не о паре утешительных слов, не о внесении своей небольшой лепты или пожатии плечами; ведь раз некто стонет, ему есть о чем стонать.

Читать дальше