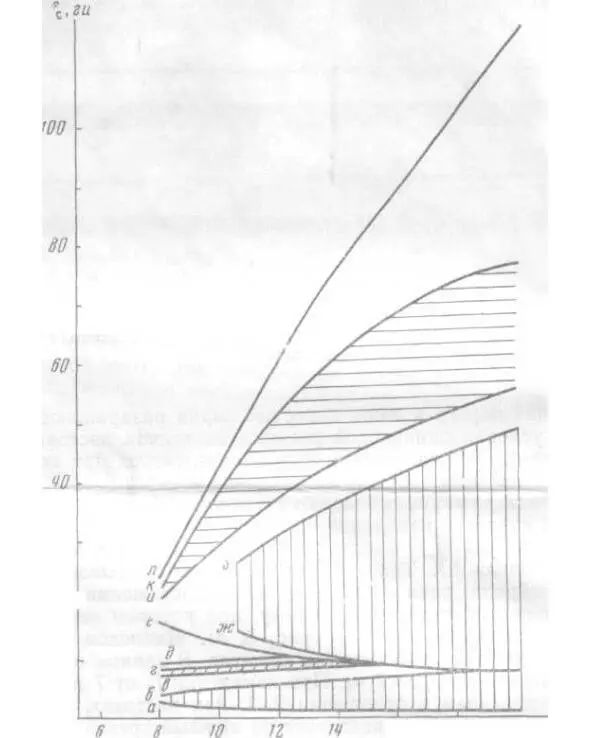

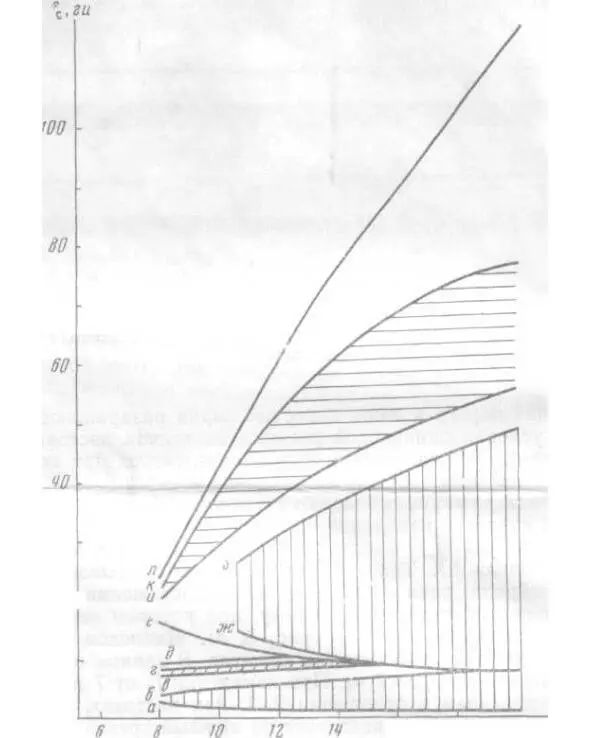

Реакция становится детерминированной (отношение частот 1:1), начиная с линии ж, и остается таковой вплоть до линии з. Между з и и реакция недетерминированна, между и и к захватывание происходит с делением частоты 2:1. В области между к и л реакция опять становится вероятностной, и, наконец, линия л соответствует оконча- тельному исчезновению импульсной реакции нейрона вплоть до f с= 20 000 гц. Таким образом, можно наб- людать три четко выраженных полосы ЗЧ (а-б, ж – з, и -к) и одну ( в – г) менее выраженную.

Рис.4 Пояснения в тексте

Эти эффекты мы наблюдали на 30 препаратах. На одном и том же препарате измерения можно проводить многократно (10 и более раз) без заметных изменений в результатах. Для различных препаратов соответствующие частоты несколько отличаются вследствие небольших различий в положении микроэлектрода, а также в зависимости от физиологического состояния препарата.

Наиболее стабильна область второго ЗЧ с отноше- нием частот 1:1 (ж-з), в то время как предыдущие области захватывания на некоторых препаратах отсутствовали. Иногда отсутствовала и область и-к (рис.3, г). Если кончик микроэлектрода расположить вдали от АХ, общий ход кривой f н= φ (f с) изменяется.

В области низких частот в этих опытах до того, как начинается захватывание 1:1, можно наблюдать пачечную активность. Число импульсов в пачке с увеличением f cуменьшается, и пачка вырождается в одиночные импульсы, затем происходит деление частоты в 2, 3, … п раз и где-то на 10—15 гц импульсная активность исчезает. Приведенные результаты относятся к опытам, в которых частота стимула линейно нарастала со временем.

В следующей серии опытов исследовалась реакция БА-нейрона на включение стимула фиксированной частоты (f c).

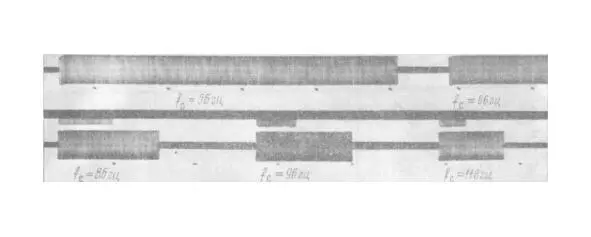

Рис. 5. Длительность реакции БА-нейрона при включении стимулов различной частоты

Если f cнаходится за пределами зон ЗЧ, то БА-нейрон некоторое время τ, зависящее от f cи амплитуды стимула, работает с частотой f н= f c, затем адаптируется и прекращает импульсную активность (рис. 5).

При f c, принадлежащей области ЗЧ τ = ∞ в этих условиях нейрон не проявляет адаптации.

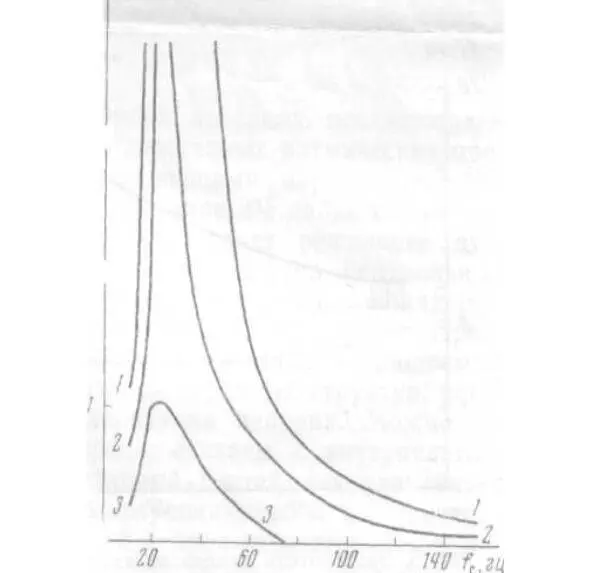

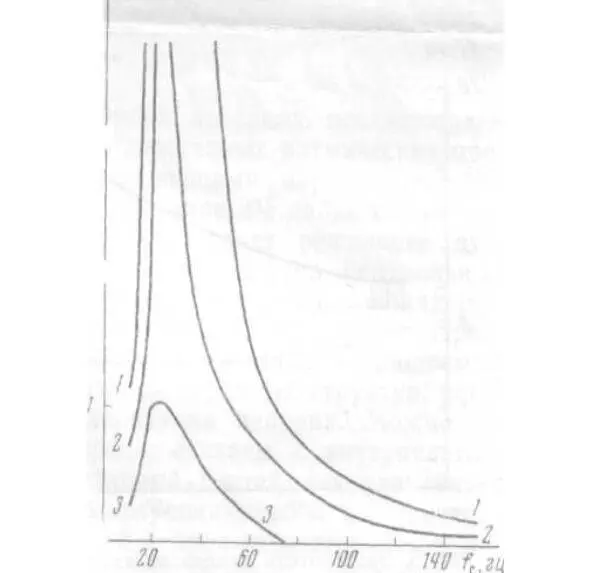

Зависимости τ от f cдля одного из препаратов (два первых диапазона не показаны) представлены на рис. 6.

Рис.6.Зависимость времени реакции от частоты и амплитуды стимула: 1—амплитуда 20 В; 2 – амплитуда 10 В; 3 – амплитуда 8 В

От препарата к препарату эффект варьирует незначительно.

– Реакция медленно адаптирующегося нейрона.

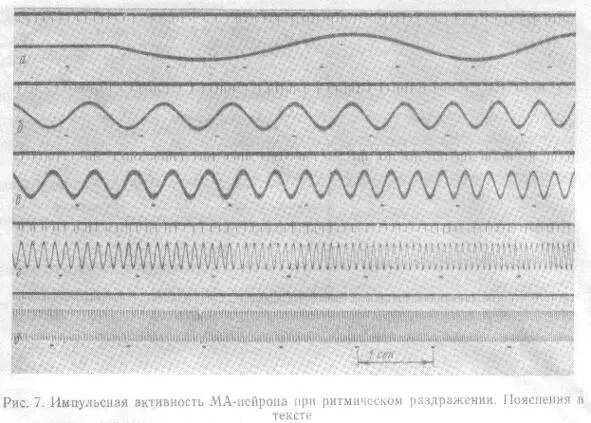

Реакция МА-нейрона качественно во многом сходна с реакцией БА. Основное отличие связано с тем, что МА-нейрон при отсутствии раздражения может генерировать импульсы с собственной фоновой частотой (2—30 гц), определяемой степенью приложенного растяжения.

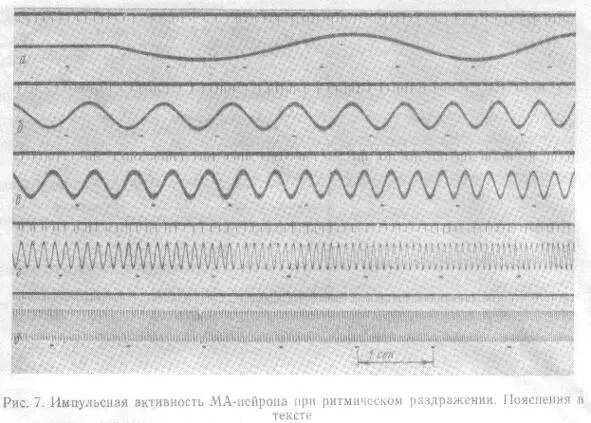

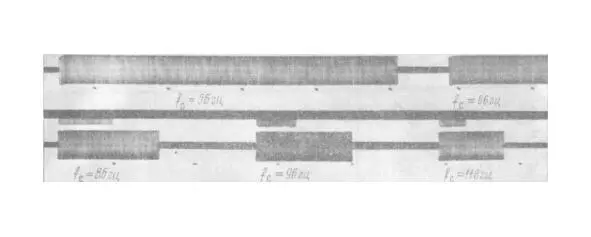

При включении ритмического раздражения, начиная от 0,1 гц, частота нейрона модулируется изменениями стимула (рис.7, а), затем появляются пачки импульсов (рис.7,б и в), дальнейшее увеличение f свызывает ЗЧ с отношением 1:1 (рис.7, г).

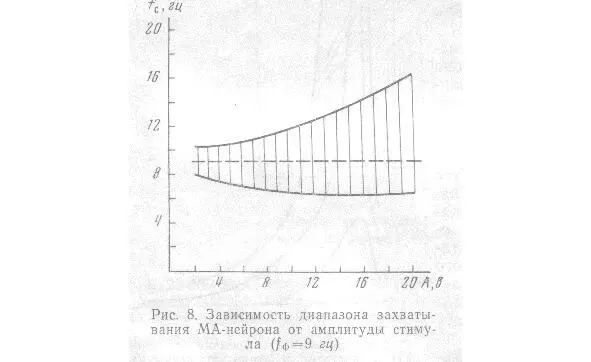

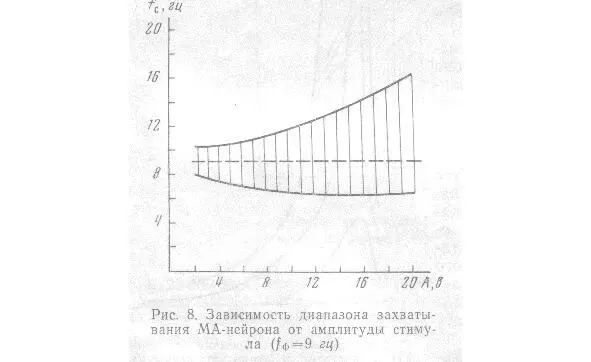

Ширина этого диапазона ЗЧ и значения его граничных частот зависят как от фоновой частоты работы нейрона f ф, так и от амплитуды стимула. С увеличением f фдиапазон захватывания расширяется. Зависимость этого диапазона от амплитуды стимула при f ф= 9 гц представлена на рис. 8.

На рис. 9 представлены результаты опыта при f ф= 2 гц и амплитуде стимула 8В. Микроэлектрод расположен вблизи АХ.

Первая область ЗЧ с отношением 1:1 наблюдается при f с=1,5—3,5 гц. Затем следует область захватывания 2:1 и довольно широкая полоса вероятностной реакции.

Интересно отметить, что в области 11 гц с<16 гц импульсная активность МА не возвращается к фоновой частоте (2 гц), а отсутствует, что указывает на тормозящее влияние стимула в этом диапазоне. Дальнейшее увеличение f c выявляет, как и в случае БА, вторую полосу ЗЧ с отношением 1:1, ширина которой также зависит от амплитуды стимула и не зависит от f ф.

Читать дальше