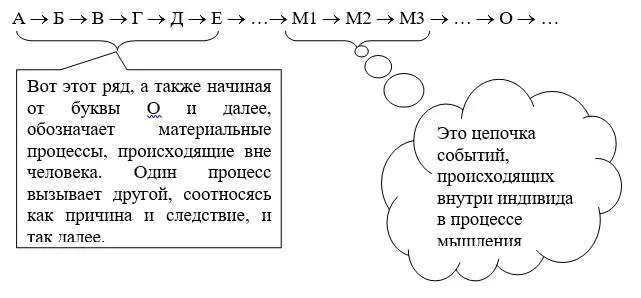

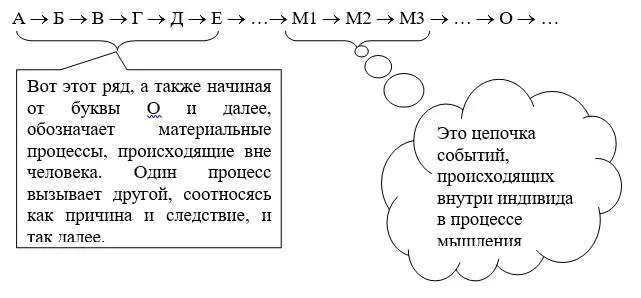

То есть, полагаю, у Вас не вызывает сомнения, что в природе процессы взаимосвязаны – одни порождаются другими, существует причинно-следственная зависимость. Б имеет место тогда, когда происходит А, и продуцирует В, которое, в свою очередь, является причиной Г.

Например, предположим существование некоего дерева. Когда падает температура окружающей среды (А), изменяется поступление питательных веществ к его листьям (Б), что вызывает изменение химического состояния листа (В), за чем следует физическая трансформация системы крепления листа к дереву (Г) и он отрывается (Д), падает вниз (Е), невзначай попадая в алчный глаз любителю созерцателю природы.

В этом примере события А, Е и Ж не имеют отношения к дереву, являясь для него внешними. Даже самому могучему дубу не подвластно осеннее изменение температуры, и даже самой последней липе наплевать, по какой траектории падает ее лист и куда он попадет. События же Б, В, Г, Д являются, условно говоря, внутренней жизнью дерева, они происходят в нем. Но, происходя в нем, они порождаются независимыми причинами вне его.

Аналогичная схема применима и к человеку. Только здесь внутренние процессы обозначены на схеме М1, М2, М3 и представляют собой движение, например, нейронов или еще чего-нибудь. Последовательность М1 М2 М3 представляет развертывание акта выбора. Но, как мы уже констатировали, материальный процесс не может происходить вне связи с природой. А значит, и в этом случае имеет место свое А Б В Г Д Е, происходящее вне индивида, но путем материальных закономерностей оказывающее влияние на процессы в его мозгу. От изменений во внешнем мире зависит и изменение М1 М2 М3. Да и что же еще в рамках материализма может оказать влияние на один материальный процесс, как не другой материальный процесс!

Например, дядя на мяскокомбинате неправильно приготовил колбасу, которую употребил мыслитель, в результате чего у него изменился состав крови, которая поступила к мозгу и слегка изменила происходящие там процессы. В результате стали немного иными мысли, действия и поступки поедателя колбасы. То есть, получается, что рассматривая мыследеятельность человека в лоне материалистического учения, мы вынуждены согласиться с ее зависимостью от вещей, не связанных с человеком. А значит, и «свободный выбор» определяется не столько самим субъектом, сколько окружающими его условиями. По меньшей мере, влияние их сильно, обосновано и неустранимо.

Сказанное относится к материализму вообще, на этом мы и остановимся, хотя возможен анализ и различных его видов, как то физического материализма, биологического, этического, диалектического, исторического. Но результаты не претерпят принципиальных изменений. Не только в силу описанных нами, но и в силу других причин, будет справедлив вывод, согласно которому свободы в пределах материализма НЕТ. Это подтверждают выводы современных исследователей – см. например, В. Куприй, «Зло, которое правит миром», особенно раздел «Судьба и свобода», главу «Миф о свободе воли» (М: Авваллон, 2002). Поэтому для собственного освобождения нам необходимо включение в идеалистическое мировоззрение. Но при этом нужно учитывать, что мир бизнеса, техники и технологий зиждется на материализме, и значит, ему гарантирована весомая поддержка.

С нашей точки зрения, неверно утверждение, что мышление и, шире, сознание есть следствие какого-либо материального процесса. (Материалисты же, как древние, так и современные, ничего другого предложить не могут). Мы утверждаем обратное: материальный процесс есть следствие мышления, сознания.

Данная предпосылка избрана осознанно, но здесь мы не станем ее доказывать, не только потому, что этот вопрос выходит за рамки нашей темы, но и потому, что аргументации на этот счет предостаточно, ведь материалистические и идеалистические течения для мыслящего человечества существуют уже тысячи лет. Напомним лишь, что пережившие силу духовной интенции знают, сколь сильно бывает наше духовное воление, сколь явственно оно воздействует на материальное, порой переворачивая традиционные представления, удивляя, вдохновляя, заставляя верить в силу духа, разума, иногда даже высшего, в силу добра, свободы и красоты.

5.5 Формирование отношения к вопросу свободы

Итак, наши рассуждения позволяют зафиксировать следующие положения:

Читать дальше