1 ...6 7 8 10 11 12 ...27 Итак, как же понимать историчность? Верно, что «историчность» в лингвистическом смысле производна от «истории» 10 10 Так и в других языках: history → historicality; Geschichte → Geschichtlichkeit и проч.

. Но то, что при этом такую зависимость и такую понятность мы не должны изначально предполагать и в философском вопрошании, есть в свою очередь несомненное требование. Более того, эта производность самого слова, скорее всего, свидетельство того, сколь неясным и неочевидным для обычного сознания представляется предмет нашего вопрошания. Так, русские толковые словари как один недоумевают по поводу этого слова, считая его отвлечённым субстантивом «историчного», а последнее, в свою очередь, толкуя в двух смыслах: как «относящееся к историзму», и как «бывшее в действительности» 11 11 См. Русские толковые словари Ушакова, Ефремовой, Ожегова.

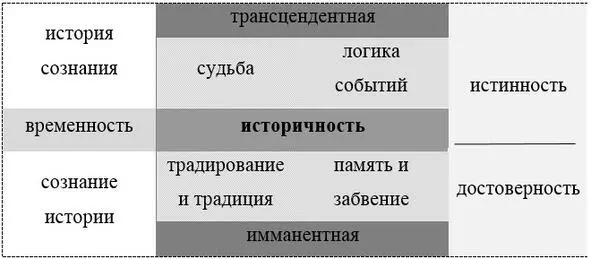

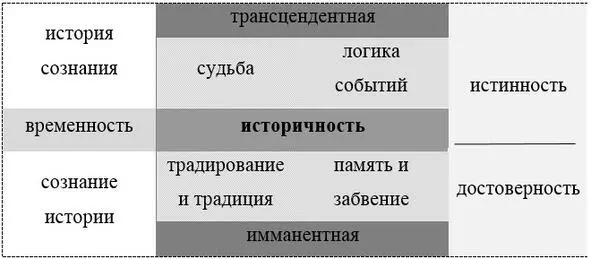

. Очевидно, что такие отсылки ещё ничего не говорят нам о существе историчности и его модусах, то есть о его «что» и «как»; нам предстоит найти совсем иных проводников и забыть расхожее понимание истории, дабы приблизиться к основополагающей простоте того, что так завуалировано названо «историчностью». И первым шагом на этом пути будет временность как продукт напрашивающейся аналогии, подразумеваемой отношением время/история. Подобно тому как история есть антропный фактор времени вообще, не будет ли историчность производной от более фундаментального понятия временности? Как только мы обнаружим недостаточность такого вывода, нам придётся иметь дело с чистой историчностью как последним и единственным ответом на сакраментальный вопрос «что есть история?». Историчность как чтойность, quidditas истории – вот траектория философского подхода, прямо противоположного лингвистическому. Впрочем, схоластический термин не означает возрождения субстанциализма. Мы с равным успехом можем говорить о «смысле истории» (Ясперс), «идее истории» (Коллингвуд), «бытии истории» (Хайдеггер). Важно то, что история не феномен в кантовском смысле, у которого можно обнаружить ещё и ноуменальное ядро, метафизику, но феномен в гуссерлианском понимании, как «само-являющееся», «себя-дающее», с которым сознание может иметь дело тогда и только тогда, когда обнаружит собственную историчность как аподиктическую очевидность – через редукцию в недрах трансцендентального субъекта. Как это реально возможно? На двух путях: либо сохранением и удержанием текущего содержания (Inhalt) сознания, либо сохранением и удержанием самого текучего сознания; иначе и метафорически говоря, либо на пути сознания истории, либо истории сознания. В первом случае можно будет говорить об имманентной историчности, обладающей внутренней достоверностью, во втором – об историчности трансцендентной, как sui generis «объективной» логике истории, задающей собственные критерии истинности. В свою очередь, каждый из этих путей может быть пройден несколько различными способами: или мы займёмся поиском чистых потенций истории, её, так сказать, оформляющих возможностей или овозможнивающих форм, и тогда придём к пониманию историчности как традиции или судьбы; или же исследуем содержательную генеалогию историчности, что приведёт нас к анализу логики событий или диалектики памяти и забвения. Хотя в так предполагаемой четверице – традиция, судьба, событие, память – ещё не исчерпывается существо историчности, однако приуготовляется место для другого как подлинно исторического персонажа. В нижеследующей таблице для удобства визуального восприятия зафиксировано вышесказанное и далее исследуемое.

Глава 1. Первоначальное понимание историчности исходя из временности: Дильтей, Гуссерль, Хайдеггер

1. 1. 1. Рождение трансцендентальной философии историчности из философии темпоральности

Коперниканский переворот Канта был, кроме всего прочего, и поворотом к необходимой темпоральности сознания. Время как априорная форма внутреннего чувства впервые в философии получило свойство «субъективного условия познания и понимания» [Молчанов. Время и сознание, с. 39]. Центростремительная сила темпорального синтеза оказалась настолько неоспоримой, что Канту даже не потребовалась гипотеза о трансцендентальном Я, задействованная гипотетически только при вневременном описании чистого практического разума. Дуализм и формализм Канта в представлении субъективности послужили великолепной затравкой к появлению собственно трансцендентального историзма: если Фихте, определяя обязательное движение трансцендентального субъекта как синтез свободы и необходимости (Я и не-Я), называет его неологизмом Tathandlung (дело-действие), то Шеллинг уже прямо использует здесь термин «история», говоря: «основная особенность истории в том, что она должна отражать свободу и необходимость в их соединении, и сама возможна лишь посредством их соединения» [Шеллинг. Система трансцендентального идеализма, с. 456]. То есть «свобода должна быть необходимостью, необходимость – свободой» [там же, с. 457]. Этот императив и есть обоснование и цель всемирной истории как истории действующей субъективности (под последней разумеется как индивид, так и род). Наконец, Гегель дал последовательное и полное описание истории как «проявления духа во времени» [Гегель. Лекции по философии истории, с. 119]; разумное движение духа от самообретения до самосозидания есть одновременно прохождение духом конкретных исторических эпох-этапов (феноменология) и схватывание собственной субстанциальности в диалектических понятиях (логика). Историческое в этом случае становится «сущностно-историческим» [там же, с. 22], а история – трансцендентальной.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Алла Озорнина - Призраки из прошлого и другие ужасные истории [litres]](/books/432636/alla-ozornina-prizraki-iz-proshlogo-i-drugie-uzhasny-thumb.webp)