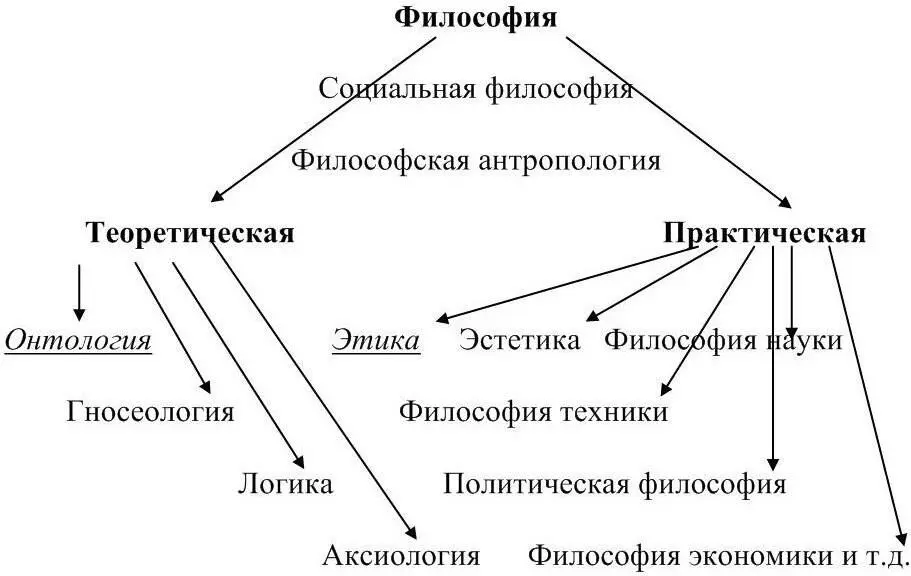

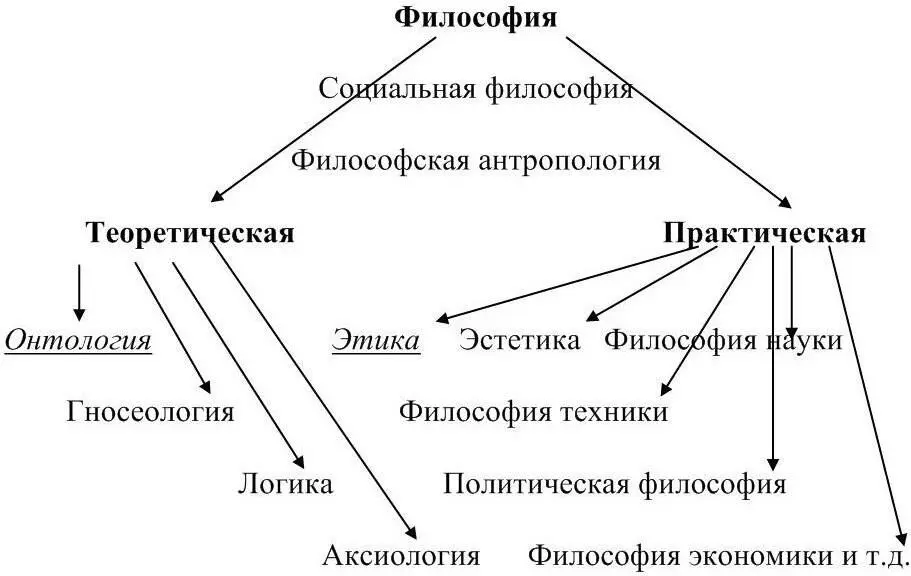

2.1.4 Основные разделы теоретической и практической философии

Основы разделения на теорию и практику заложил Аристотель, выделивший этику как практическую философию. Разделы практической философии, как правило, возникают на стыке различных отраслей знания – философия техники, философия науки, экономическая философия и т.д. Помимо этики, сюда включается эстетика – наука о прекрасном. Главными разделами теоретической философии являются следующие: о нтология – учение о бытии, гносеология – теория познания, а ксиология – наука о ценностях, логика – наука о правильном мышлении.

Структура философского знания

Ценности – вещи и явления, имеющие существенное значение для человека и общества. Они обладают способностью удовлетворять определенные потребности человека, отвечают его интересам, соответствуют традициям общества и тех социальных групп, в которые включен человек.

Традиционно говорят о трех центрах происхождения философии: Древней Индии, Древнем Китае и Древней Греции (Древний Рим унаследовал идеи греческой философии). Условно древнюю философию ограничивают VII-VI вв. до н.э. и V-VI вв. н.э.

Общими чертами двух типов древней философии являются:

1. Учение о первоэлементах (стихиях): в ранней греческой философии: земля, вода, огонь, воздух, эфир; в древнекитайской философии: металл, земля, вода, дерево, огонь; в древнеиндийской – вода, огонь, ветер, земля.

2 . Поиски первоначала : в индийской, как правило – одно (брахман); в китайской – два (инь и ян), в античной – одно (Милетская школа), два (Аристотель) или несколько.

Главным отличием является понимание человека и его места в бытии:

1. Античная философия, начиная с Сократа, поставила человека в центр ( антропоцентризм) . Этика стала практической философией.

2. В древневосточной философии человек вписан в общую структуру Вселенной и подчинен ее законам: карма (индийская философия), дао (китайская), жизнь человека строго определяется социальным положением.

Как правило, философия, равно как и религия, соответствовали духу времени и отражали существующий социальный порядок. Так, в Древней Индии существовало 4 варны ( касты ): жрецы, воины, земледельцы и слуги. И философия поддерживала этот строй, а сама была уделом высших каст.

Первым источником, содержащим идеи о происхождении мира и человека, были Веды – сборники священных текстов. Авторитет их был очень высок, поэтому философские школы делили на: 1) ортодоксальные (традиционные, основанные на Ведах) – брахманизм, веданта, йога и др.; 2) неортодоксальные (отвергающие Веды) – буддизм, джайнизм, локаята.

Следствием идеи реинкарнации (перерождения бессмертной души) является понятие ахимсы – неповреждения жизни.

Основные понятия индийской философии:

Брахман – вечная и невыразимая божественная основа (субстанция), душа мира. Карма – «закон воздаяния» в ряду бесконечных перерождений души. Сансара – повторные рождения в новой телесной оболочке после распада предыдущей, в соответствии с качествами (грехами) предшествующего существования. Нирвана – вечное блаженство, освобождение от колеса Сансары.

Наиболее знакомой ортодоксальной школой является йога благодаря технике своеобразных духовно-телесных упражнений. В буддизме , ставшем мировой религией (основатель – Будда), главным мотивом является «благородная истина» о страдании и пути освобождения от страдания («восьмеричный путь»). В основе джайнизма – строгий аскетизм (отказ от всех удовольствий, жесткое вегетарианство). Полностью отрицала религию материалистическая локаята (чарвака), считающая душу смертной, распадающейся на элементы, а удовольствие – главным принципом жизни.

Для китайской философии характерна ориентация на социально-этические проблемы и жесткая привязка к идеалам государства – Поднебесной (Китайской империи). Император считался сыном Неба, его авторитет был непререкаем. Главным источником философских идей была « Книга перемен ».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу