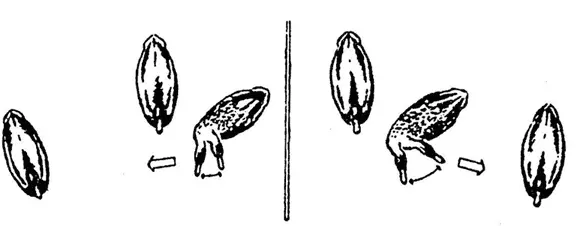

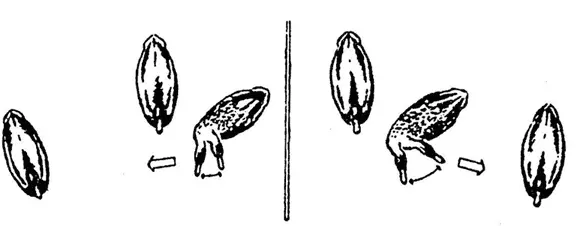

Такое конфликтное поведение самок настоящих уток при натравливании допускает лишь одно истолкование, безусловно верное, каким бы странным оно ни казалось на первый взгляд. К легко различимым факторам, из которых первоначально возникли описанные движения, в ходе эволюционного развития присоединяется еще один, новый. Как уже было сказано, в случае пеганки «еще» вполне достаточно бегства к супругу и нападения на врага, чтобы полностью объяснить поведение утки. Совершенно очевидно, что у кряквы также действуют такие побуждения, но на обусловленные ими движения накладывается еще одно новое, независимое от них. Сбивающее с толку обстоятельство, столь затрудняющее анализ общей последовательности движений, состоит в том, что вновь возникшее в результате «ритуализации» инстинктивное движение является наследственно закрепленной копией формы движения, первоначально вызывавшейся другими стимулами. Разумеется, это движение в разных случаях, смотря по силе вызывающих его независимых друг от друга стимулов, выглядит очень по-разному, и вновь возникшая жесткая координация движений представляет собой лишь одно его часто встречающееся «среднее». Это среднее затем «схематизируется» способом, весьма напоминающим возникновение символов в истории человеческой культуры. У кряквы первоначальное разнообразие направлений, в которых могут находиться супруг и противник, схематично сузилось таким образом, что первый должен стоять перед уткой, а второй – сзади нее; из агрессивного «туда» к противнику и мотивированного бегством «сюда» к супругу возникло сплавленное в жесткую церемонию и весьма регулярное «туда и сюда», и эта регулярность уже сама по себе способствует усилению выразительности движения. Вновь возникшее инстинктивное движение захватывает господство не сразу; вначале оно всегда существует вместе со своим неритуализованным прообразом и в первое время лишь слабо накладывается на него. Например, у огаря зачатки координации движений, заставляющей голову поворачиваться при натравливании назад через плечо, можно заметить лишь тогда, когда церемония выполняется «вхолостую», т. е. при отсутствии врага; в противном случае угрожающее движение принудительно направляется на него вследствие преобладания первоначальных направляющих механизмов.

Процесс, описанный на примере возникновения натравливания у кряквы, типичен для филогенетической ритуализации. Она всегда состоит в том, что возникает новое инстинктивное движение, форма которого подражает форме некоторого изменчивого способа поведения, вызванного несколькими стимулами.

Для тех, кто интересуется теорией наследственности и происхождением видов, следует добавить, что ритуализация является прямой противоположностью так называемой фенокопии (Phenokopie). О фенокопии говорят, когда благодаря внешним влияниям, способным действовать по отдельности, возникает картина явлений («фенотип»), аналогичная такой, которая в других случаях определяется наследственными факторами, – т. е. «копирующая» последнюю. При ритуализации вновь возникающий наследственный механизм непостижимым образом копирует формы поведения, которые прежде были фенотипически порождены совместным действием весьма различных влияний внешнего мира. Здесь хорошо подошел бы термин «генокопия»; на нашем сатирически окрашенном институтском жаргоне, для которого и специальные термины не святы, часто говорят «фопокения»

(Phopokenie).

На примере натравливания можно также наглядно показать, как своеобразно возникают ритуалы. У нырков натравливание самок ритуализовано несколько иначе и более сложно. Например, у красноносого нырка (Netta ruffina) не только движение угрозы в сторону врага, но и поворот к супругу в поиске защиты ритуален, т. е. закреплен инстинктивным движением, возникшим ad hoc [15] Специально для этого (лат.).

. Утка этого вида ритмически перемежает выбрасывание головы назад через плечо с подчеркнутым поворотом ее к супругу, причем она каждый раз поднимает и вновь опускает голову с поднятым клювом, что соответствует мимически утрированному движению бегства. У белоглазого нырка (Aythya nyroca) натравливающая самка проплывает значительное расстояние в сторону противника, угрожая ему, а затем возвращается к селезню, многократно поднимая клюв, причем ее движение неотличимо или почти неотличимо от движения при взлете.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Конрад Лоренц - Кольцо царя Соломона [litres]](/books/395893/konrad-lorenc-kolco-carya-solomona-litres-thumb.webp)