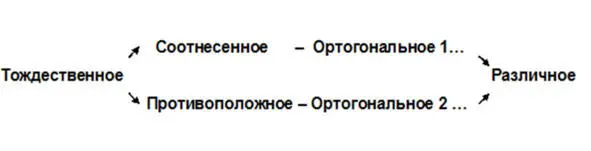

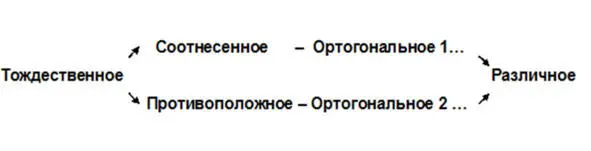

Рис. 1. Натуральный ряд сравнительных понятий

Верхний ряд универсальной парадигмы познания через понятие «соотнесенное» дает возможность осмысливать количественные параметры реальности, тогда как нижний ряд, через понятие «противоположное» – позволяет осмысливать процессы самодвижения.

Наконец-то, становится понятным, почему при помощи философских категорий как предельно общих классификационных понятий невозможно получить теоретическое знание. Все они представляют собой только самую первую, рассудочную ступень познания, выявляющую только самые общие качества. Для теоретического знания нужны сравнительные понятия, дающие объективные точки зрения для разумного осмысления бытия, его структурных многообразий.

Но ведь эти, потерянные философией структуры мысли, были основанием древнегреческой мудрости с которой, фактически, начинается и современная теоретическая наука. Так может и нам нужно возвратиться к осмыслению этих мыслительных структур для обоснования современной научной философии?

Я убежден, что без этих абстракций, образующих действительно научную систему универсалий, философия как строгая наука никогда не сможет возродиться. Универсализм этих понятий – важнейшее условие будущей интеграции естественнонаучного и социогуманитарного знания.

II. Древнегреческое мышление по пути от рассудка к разуму

Познавая мир, человеческий разум изначально вынужден был разделить его на части, в которых намечались более мелкие участки. Чтобы не заблудиться, надо было обозначить их словами, с помощью которых в языке разграничивались те или иные качества, закреплялись и накапливались представления о предметах и явлениях природы. Этот начальный процесс познания стал возможным потому, что он опирался на умение человека сравнивать вещи: отождествлять или различать их на основе отношений тождества и различия. На этой основе возникают классификационные (или качественные) понятия обычного разговорного языка, использование которых можно отнести к самому первому типу мышления, отражающему качественное многообразие мира.

В современных языках можно насчитать от ста до двухсот тысяч классификационных понятий. Зародившись на заре цивилизации, этот тип языковых средств и соответствующий им рассудочный тип мышления, благополучно развивается и поныне. Им пользуются представители разных наук, люди высокой культуры: поэты, писатели, политические деятели, представители гуманитарных и социальных наук.

Следующий шаг связан с углублением познания и появлением зачатков научного или разумного мышления за счет того, что в рамках одного и того же свойства, например, температуры, длины или тяжести можно было также обнаружить различия. Это позволило выделить новое отношение, зафиксированное в понятиях «больше» и «меньше». Данное отношение еще в древности обозначили понятием «соотнесенное», поскольку сравнению подвергались объекты одного и того же свойства. Это отношение позволило переосмыслить мир в бинарных оппозициях и, кроме того, обусловило появление градации, выражающей изменение степени интенсивности того или иного свойства, что еще более расширило возможности познания.

Принимая меньшую величину в качестве единицы измерения, люди освоили операцию «счет», который обусловил появление нового класса языковых средств – количественных понятий. Причем, в более ранний период счет был ограничен двумя членами, т.е. для сравнения вещей достаточно было только двух понятий: «один» и «много». Тогда как позднее между ними стали появляться и другие числа: «два», «три», «четыре» и т. д. Постепенно складывался бесконечный числовой ряд, благодаря которому появилась возможность измерять отношение данной величины к однородной величине, взятой в качестве единицы измерения. Именно эти понятия формируют язык метрической науки, который отражает количественное многообразие мира и они же, более чем классификационные понятия учат человека размышлять.

На представленном ранее Рис. 1, отражающем развитие познания, показано, что освоение структурного многообразия мира идет в направлении от тождества к различию, что связано с отождествлением все более непохожих свойств реальности. Подобно становлению числового ряда, оно идет через нахождение следующих друг за другом сравнительных понятий, лежащих между предельными абстракциями отождествления и различения: «соотнесенное», «противоположное», «ортогональное», «дополнительное», «подобное», каждое из которых появлялось вслед за предыдущим и обуславливало собой революцию в познании.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу