Прежде, чем двигаться дальше, мы можем отметить в том, что касается числа элементов и их порядка образования, а также их соответствия чувственным качествам, некоторые важные различия по сравнению с теориями этих греческих «философов — физиков», о которых мы упоминали в начале. Прежде всего, большинство из них предлагает только четыре элемента, не признавая эфир в качестве отдельного элемента; и в этом, что довольно любопытно, они согласны с джайнистами и буддистами, которые стоят в оппозиции в этом пункте, как и во многих других, к ортодоксальной индуистской доктрине. Однако надо сделать несколько исключений, в частности, для Эмпедокла, который признавать пять элементов, но развертывающихся в следующем порядке: эфир, огонь, земля, вода и воздух, что представляется мало оправданным; кроме того, согласно другим свидетельствам, [46] Struve. De Elementis Empedodis.

этот философ тоже признавал только четыре элемента, перечисляемых тогда в ином порядке: земля, вода, воздух и огонь. Последний порядок является в точности обратным тому, который встречается у Платона; так, может быть здесь надо усматривать не порядок произведения элементов, но напротив, порядок их свертывания одного в другой. Согласно различным свидетельствам, орфики и пифагорейцы признавали пять элементов, что совершенно нормально и придает их доктринам собственно традиционный характер; позднее, впрочем, их также признавал и Аристотель; но как бы то ни было, у греков роль эфира никогда не была так важна и также четко определена, даже в их эзотерических школах, как у индуистов. За исключением некоторых мест в «Федоне» и «Тимее», написанными несомненно под пифагорейским влиянием, Платон в основном рассматривал лишь четыре элемента, для него огонь и земля — то элементы крайние, воздух и вода—средние элементы, и этот порядок отличается от традиционного порядка индуистов тем, что здесь воздух и огонь переставлены местами; можно спросить, не произошло ли тут смешение между порядком произведения, если все-таки Платон реально именно так хотел его понимать, и распределением в соответствии с тем, что можно назвать степенями тонкости, которые мы только что обнаружили. Платон согласуется с индуистской доктриной, приписывая видимость огню как его собственное качество, но он от нее удаляется, приписывая осязаемость земле, вместо того, чтобы приписывать ее воздуху; впрочем, довольно трудно, как представляется, встретить у греков строго установленное соответствие между элементами и чувственными качествами; и легко понять, почему это так, поскольку когда рассматривают только четыре элемента, то сразу обнаруживается пробел в этом соответствии, число пять, впрочем, одинаково принимается повсюду в том, что касается чувств.

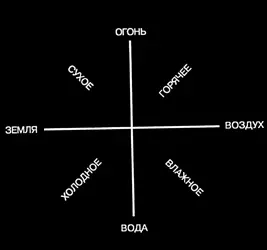

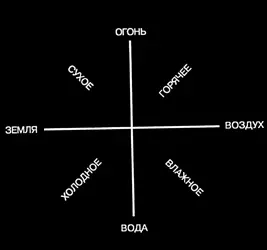

У Аристотеля встречаются рассмотрения совершенно иного характера, когда идет речь также о качествах, но не о чувственных качествах в собственном смысле слова; эти рассмотрения основываются, в самом деле, на сочетаниях теплого и холодного, которые суть, соответственно, принципы расширения и сжатия, с сухим и влажным; огонь теплый и сухой, воздух теплый и влажный, вода холодная и влажная, земля холодная и сухая. Группировки эти четырех качеств, располагающихся по два, соответствуют таким образом только обычным четырем элементам, за исключением эфира, что впрочем, оправдано тем, что он, как первичный элемент, должен в себе самом содержать ансамбль противоположных и взаимодополняющих качеств, сосуществующих таким образом в нейтральном состоянии, будучи совершенно уравновешены друг другом и до их дифференциации, которая может рассматриваться как результат нарушения первоначального равновесия. Эфир, таким образом, должен представляться расположенным в точке, где оппозиции еще не существуют, но из которой они производятся, то есть в центре крестообразной фигуры, разветвления которой соответствуют четырем другим элементам; и действительно, такое представление было принято герметиками Средних Веков, которые признавали именно эфир под именем «квинтэссенции» (пятой сущности, quinta essentia), что, впрочем, предполагает нумерацию элементов в восходящем или «регрессивном» порядке, то есть обратном порядку их произведения, так как в противном случае эфир был бы первым элементом, а не пятым; можно также отметить, что на деле речь идет о «субстанции», а не о «сущности», и в этом отношении используемое выражение демонстрирует часто встречающееся смешение в латинской средневековой терминологии, где это различение между «сущностью» и «субстанцией» в обозначенном нами смысле кажется никогда четко не проводилось, что очень легко увидеть в схоластической философии. [47] В рисунке, помещенном в начале трактата «Об искусстве комбинаторики» Лейбница, представляющем концепцию герметистов, «квинтэссенция» в центре креста из элементов (или же двойного креста элементов и качеств) изображена в виде розы с пятью лепестками, являющейся, таким образом, символом розенкрейцеров. Выражение «квинтэссенция» может также относится к «пятеричной природе эфира», которое должно пониматься не как пять различных «эфиров», как это себе вообразили некоторые наши современники (что находится в противоречии с недифференцированностыо первичного элемента), но как эфир, рассматриваемый сам по себе и как принцип четырех других элементов; такова, впрочем, и алхимическая интерпретация этой розы с пятью лепестками, о которой мы только что говорили.

Читать дальше