Стрелки на рисунке – это «веер возможностей». Пунктирными линиями изображены его границы, двойным пунктиром – границы, раздвинутые историческим творчеством. Жирные стрелки означают наиболее вероятные возможности. Но реализоваться может любая возможность в границах заданного веера. Это опять-таки означает, что законы истории, как уже отмечалось, не имеют той однозначности, необходимости, неотвратимости, которая присуща законам природы. Зависимость результатов действия законов истории от сознания и воли действующих лиц приводит к тому, что эти законы намечают лишь общую тенденцию к развитию социальных процессов в некотором направлении или, можно сказать, «угол разброса» векторов общественного развития (имеющий к тому же изменяющийся раствор). Предвидеть будущее, опираясь на эти законы, можно только в некоторых общих чертах, но не в конкретных деталях. Имея в виду указанную особенность законов истории, их называют «законами-тенденциями»– в отличие от законов, позволяющих точно рассчитывать, что произойдет при тех или иных заданных условиях.

В некоторый исторический момент есть определенный спектр возможностей дальнейшего развития событий. Законы определяют границы этого аспекта, но не определяют того, какая из возможностей реализуется. Социальные законы представляют собой «законы-тенденции», которые не определяют однозначно каждое отдельное событие, а выражают общее направление исторического развития, тенденции множества массовых событий. Законы определяют в общих чертах тенденцию развития общества, а конкретный ход исторических событий – результат взаимодействия многих факторов.

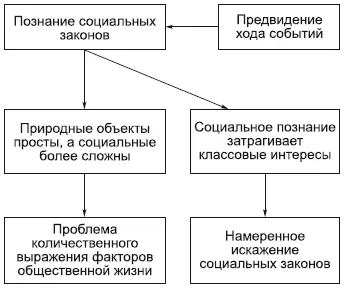

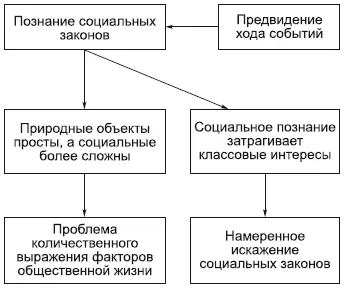

Познание социальных законов сталкивается с рядом трудностей. Во-первых, нужно учитывать, что природные объекты относительно просты,относительно стабильны и существуют в развитом виде до начала их познания. Социальные объекты существенно более сложны,динамичны. Познание законов общественного развития зависит от степени развития общественных отношений, и поэтому их обнаружение становится возможным лишь при определенных исторических условиях, на определенном уровне развития общества. Так, классовое деление общества до капитализма прикрывалось сословным, кастовым, религиозным делением и это затрудняло познание закона классовой борьбы. Лишь при капитализме классовые отношения стали более выраженными и были осознаны.

Во-вторых, социальные группы, классы по-разному относятся к познанию и действию законов. Предмет естествознания, как правило, не затрагивает непосредственно социальные интересы. Конечно, и в истории естествознания известны концепции, вокруг которых велась борьба (например, концепции Коперника, Джордано Бруно, Дарвина). Естествознание непосредственно не затрагивает интересы классов. А в общественных науках сам предмет изучения – общество с его экономическими, социальными, политическими, идеологическими подсистемами – тесно связан с классовыми интересами. И не случайно, что отмечаются ситуации, когда господствующие классы не заинтересованы в познании объективных законов развития общества, стараются их скрыть, исказить в своих интересах.

Ценность научной теории в значительной степени измеряется ее способностью предвидеть ход событий. А предвидение может быть эффективным, если оно опирается на знание законов.

Предвидение в общественной жизни отличается от предвидения процессов природы. В астрономии, например, можно на десятилетия вперед предсказывать появление кометы, солнечные и лунные затмения и т. п. В обществе дело обстоит сложнее. Многие факторы общественной жизни не поддаются количественному выражению. Как, например, учитывать моральные факторы в деятельности людей; ведь это не явления такого же рода, как координаты и импульс кометы.

Законы общественных явлений пока еще имеют качественный характер. Мы не знаем скорости социальных процессов, знаем пока их направление. Так, мы знаем закон взаимосвязи производительных сил и производственных отношений, знаем, что несоответствие характера производственных отношений уровню развития производительных сил приведет к качественному изменению данного общества, но мы не можем указать сроков этого изменения, его конкретных форм.

10.2. Свобода и необходимость

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу