Творцов , задающих алгоритм и программу возмущения, переконструирования той области Божественной среды, в которой возникает творящий импульс возбуждения, в новое,

возбуждённое, возмущённое состояние — в

Творение . 3) Наличие дискретных (обособленных) объектов («вещей», или «цзин») на периферии каждого слоя возбуждённого состояния. Т. е., область Творения как целое распадается на бесчисленное множество мелких возмущений Среды, создавая основу для новой,

вторичной, вещественной среды. Рассмотрим эту триаду и ее взаимопереходы детальней, для чего перейдем на современный инженерно-технический (научный) язык. Я воспользуюсь своим докладом, прочитанным в Каире на 4-й конференции «Финслеровы расширения теории относительности» (Египет, 2–8 ноября 2008 г.)

«АНИЗОТРОПИЯ ВСЕЛЕННОЙ И ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ».

Разнородность, разнообразие объектов наблюдаемого мира и основанная на нём анизотропность пространства-времени — это фундаментальный эмпирический факт этой реальности.

Современная физика и космология, основанные на теории относительности Эйнштейна с ее основным постулатом об однородности и изотропности пространства-времени наблюдаемой реальности, не занимаются топологией (структурой) реальности — Вселенной и ее частей: «чего нельзя ожидать от общей теории относительности, это описания топологии четырехмерного мира, его геометрического строения как целого» [Архангельская, с. 171]. В то же время структура объекта и его генезис определяют все свойства объекта. Поэтому, не зная структуру, мы не знаем объект.

Рассмотрим структуру (топологию) Мира. Итак, в первом приближении, с позиций Наблюдателя можно принять, что весь Мир находится в двух состояниях: проявленном — Бытие и не проявленном — Небытие. Какова их структура и как они переходят друг в друга? Примем постулат: Мир — это непрерывная разнородная по свойствам среда, области которой переходят из одного своего состояния в противоположное . Детализируя это в качестве аксиоматики физики, имеем: 1) среду : а) она непрерывная, сплошная (т. е. это континуум); б) она бесконечно разнородная по своим свойствам в каждой своей точке; 2) движение , т. е. взаимопереходы состояний среды и изменение свойств точек среды; 3) закон изменения свойств среды и перехода состояний среды (ее областей): от одного состояния/свойства к противоположному. В математике такой переход описывается гиперболой: X*Y = const. А это и есть закон единства и борьбы противоположностей, зафиксированный в диалектике. Далее. Так как на эти взаимопереходы влияет вся среда в целом, то возврат происходит не к тождественно старому состоянию/свойству, а со сдвигом в параметрах, к некоторому обновлению. Это создает не круговое движение, а спиралевидное, вихревое, что отражает второй закон диалектики — отрицание отрицания, а представлено лентой Мёбиуса (перекрученной восьмеркой).

Из принятого постулата вытекает вся геометрия Мира и наблюдаемые закономерности и свойства, а именно:

— волны и частицы, изменчивость и устойчивость, хаос и порядок;

— дискретность и континуальность, разнообразие и единство;

— полярность свойств, переход из одного состояния в противоположное;

— иерархичность, слоистость, блоковость, структурированность;

— цикличность, периодичность, фрактальность, со-литонность;

— нелинейность, ускоряемость, рост, расширение, дифференцируемость;

— золоточисленные пропорции, пятилучевая симметрия всего живого, икосаэдро-додекаэдрическая структура в объеме;

— вращение, синхронизация, резонанс. И т. д.

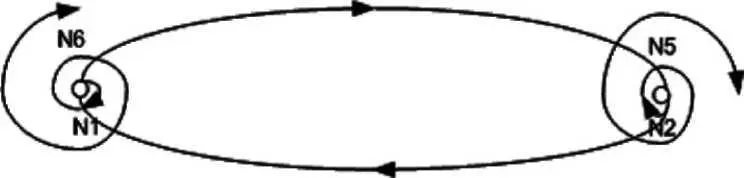

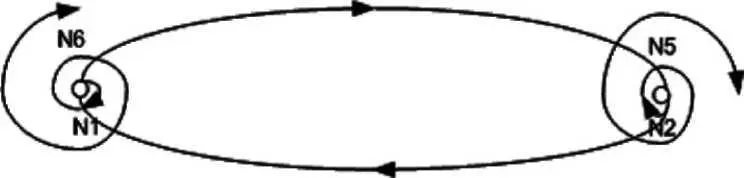

Рассмотрим логику взаимопереходов состояний/свойств. Выделим отдельную «кипящую», т. е. возбужденную, точку среды с присущим ей импульсом возбуждения. Назовем ее генерирующим центром или сокращенно геценом. Во-первых, импульс возбуждения от гецена распространяется и воздействует на соседние точки среды (такие же гецены), возбуждая их, усиливая/ослабляя их возбуждение и вызывая отклик, идущий обратно к первому гецену. Возникает сдвоенный (прямой и обратный) процесс, движение которого, в силу своей нетождественности, неоднородности процессов импульса и отклика, будет спиралевидным, вращательным и ускоренным, а точнее, — двухспиралевидным, поливихревым (рис. 1).

Рис. 1. Модель «импульса-отклика»

Читать дальше