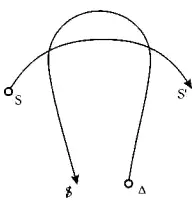

Граф 1

Перед нами то, что можно считать его простейшей клеткой (см. граф. 1). Здесь артикулировано то самое, что мы назвали точкой скрепления [point de capiton] — место, где означающее останавливает скольжение значения, которое, не будь этой точки, продолжалось бы непрерывно. Означающая цепочка опирается на вектор SS'. Не входя в тонкие объяснения касательно обратного направления, в котором происходит двойное пересечение его с вектором Δ$ , заметим все-таки, что рассматривать этот последний нужно как попавшуюся на крючок рыбу — рыбу, которая воплощает здесь не столько живую, выхватываемую из воды добычу, сколько намерение, стремящееся утопить его в потоке до-текста [pre-texte], т. е. реальности, рисующейся воображению в виде этологической схемы возврата потребности.

Диахроническую функцию этого пункта скрепления можно найти во фразе, поскольку значение ее закрепляется лишь последним термином: каждый очередной термин предвосхищается построением предыдущих и одновременно скрепляет их смысл своим обратным воздействием.

Что касается синхронической структуры, то она скрыта глубже, и именно она ведет нас к истоку. Это не что иное как метафора в качестве носителя первичной атрибуции — той утверждающей «собака говорит гав-гав, а кошка говорит мяу-мяу» атрибуции, посредством которой ребенок, отделяя вещь от издаваемого ей звука, в мгновение ока возводит знак на уровень функции означающего, а реальность — на уровень софистики значения, и, презрев правдоподобие, открывает для каждой вещи множество подлежащих проверке объективаций.

Не требует ли эта возможность особой топологии — топологии игры с четырьмя партнерами? Вопрос на вид безобидный, но способный доставить немало неприятностей, если последующие построения окажутся от него в зависимости.

Я не буду останавливаться на отдельных этапах и сразу поясню функцию двух точек пересечения, которые вы видите на первичном графе. Одна из них (обозначим ее А) есть место сокровищницы означающего — не кода, ибо вовсе не однозначное соответствие знака и чего-то еще хранится в этой сокровищнице, а именно означающего, складывающегося как синхронический и поддающийся перечислению набор элементов, в основе каждого из которых лежит исключительно принцип противопоставленности всем другим элементам. Другая точка пересечения (обозначим ее s(A)) представляет собой то, что можно назвать пунктуацией: значение складывается здесь в некий завершенный продукт.

Обратите внимание на асимметрию этих точек, одна из которых представляет собой некий пункт (скорее место, чем пространство), а другая — момент (скорее ритмическое членение, нежели длительность).

Обе причастны приношению в пользу означающего, которым служит дыра в реальном: одна в качестве углубления для укрытия, другая в качестве скважины для выхода.

Подчинение субъекта означающему, происходящее в контуре, идущем от s(A) к А , чтобы вернуться от А обратно к s(A), представляет собою, собственно говоря, круг, поскольку утверждение, в нем себя обосновывающее, за неспособностью замкнуться на чем-нибудь, кроме ритмического членения, или, другими словами, за отсутствием акта, в котором оно могло бы обрести свою достоверность, отсылает нас лишь к собственному предвосхищению в строении [composition] означающего — строении, которое само по себе ничего не значит.

Квадратура этого круга требует для своего разрешения лишь одного — восполнения [complétude] означающей батареи, установленной в точке А , которая символизирует с этого момента место Другого. В результате становится ясно, что это Другое представляет собой не что иное, как чистый субъект современной стратегии игр, чье поведение путем расчета вполне предсказуемо, так что реальному субъекту в соответствии с этим расчетом свое поведение строящему, нет нужды принимать в расчет какие-либо возможные отклонения, которые в обиходном, т. е. психологическом, языке именуются субъективными — его задача сводится лишь к учету уже зарегистрированного и вполне исчерпаемого набора комбинаций.

И тем не менее квадратура эта неразрешима — но неразрешима потому, что субъект конституируется лишь путем изъятия из нее себя самого; тем самым он делает ее принципиально неполной, заставляя ее брать себя в расчет и в то же время функционируя в ней исключительно в качестве изъяна.

Читать дальше

![Николай Леонов - Буква и цифра [сборник]](/books/32973/nikolaj-leonov-bukva-i-cifra-sbornik-thumb.webp)