На самом деле — и теперь настал момент сказать это — существует лишь один тип поступков, кроме убивания, которым либертены обладают как собственным и ни в какой форме ни с кем не разделяют: это произнесение речей. Господин — это тот, кто говорит, распоряжается языком в его полноте; объект — тот, кто молчит, остается отрезанным от всякого доступа к речам из-за увечья, более абсолютного, нежели всевозможные эротические пытки, потому что объект не имеет права воспринимать речь господина (речи адресуются только к Жюльетте и Жюстине, двойственным жертвам, наделенным даром повествовательной речи). Разумеется, существуют — очень редко — жертвы, которые могут пререкаться по мелочам из-за своей судьбы, описывать либертену его бесчестье (г-н де Клори, м-ль Фонтанж до Дони, Жюстина); но это всего лишь механические голоса, и они играют всего-навсего роль сообщников в развертывании речи либертенов. Только эта речь свободна и изобретательна; она полностью сливается с энергией порока. В садическом граде речь, возможно, представляет собой единственную абсолютную кастовую привилегию. Либертен обладает всей гаммой речей — от молчания, в котором осуществляется глубокий теллурический эротизм «тайника», до речевых конвульсий, сопровождающих экстаз; он владеет всевозможными речевыми узусами (приказы, касающиеся операций, ругательства, ораторские речи, рассуждения); либертен (и в этом его высшее качество) может даже делегировать речь (рассказчицам историй). Дело в том, что речь полностью совпадает с отличительной чертой либертена, а, согласно словарю Сада, это воображение: похоже даже, что воображение является садическим наименованием языка. Основополагающее качество действующего лица — не в том, что он обладает властью или получает удовольствие, но в том, что он удерживает руководство над сценами и фразами (нам известно, что всякая фраза у Сада есть фраза особого языка), или же над направлением смысла. Стало быть, помимо персонажей анекдотов, помимо самого Сада, «субъектом» садической эротики является и может быть не кто иной, как «субъект» 20 фразы Сада: две инстанции, инстанция сцены и инстанция дискурса, имеют один и тот же очаг и одно и то же грамматическое управление, так как сцена и есть дискурс. Теперь мы лучше понимаем, на чем основывается и к чему тяготеет вся эротическая комбинаторика Сада: ее истоки и санкционированность — риторического порядка.

Два кода — т. е. код фразы (ораторский) и код фигуры (эротический) — непрестанно продолжают друг друга, выстраиваются в одну и ту же линию, по которой либертен проходит с одной и той же энергией: фигура подготавливает или до бесконечности продолжает фразу 21 , а порою даже сопровождает ее 22 . Словом, речь и поза обладают одной и той же значимостью, их значения взаимозаменимы: отдав одну, можно получить вторую как бы в денежном эквиваленте; когда Бельмор, назначенный президентом Общества Друзей Преступления, произнес там блестящую речь, шестидесятилетний мужчина остановил его чтобы засвидетельствовать ему энтузиазм и признательность, «начал умолять его предоставить ему свой зад» (в чем Бельмор не преминул удовлетворить его). Итак, нет ничего удивительного в том, что, предвосхищая Фрейда, но также и инвертируя его, Сад превращает сперму в субститут слова (но не наоборот), описывая ее в тех же терминах, что применяются к ораторскому искусству: «Облегчение Сен-Фона было блестящим, отважным, вдохновенным и т. д.» Но, прежде всего, смысл сцены возможен, потому что эротический код полностью использует саму логику языка, проявляющуюся благодари приемам синтаксиса и риторики. Именно фраза (ее укорачивания, внутренние корреляции, фигуры, самодостаточное движение) высвобождает сюрпризы эротической комбинаторики и превращает сеть наступления в чудесное дерево: «Он рассказывает, что знавал человека, трахнувшего троих детей, которых он имел от собственной матери, из коих одна была дочь, выданная им замуж за его сына, так что, вздрючив сию последнюю, он вздрючил свою сестру, дочь и невестку, а также заставил своего сына поиметь его сестру и тещу». Комбинация (в данном случае — родственников), в сущности, предстает как сложный окольный путь, на котором мы чувствуем себя заблудившимися, но внезапно этот путь резко укорачивается и проясняется: отправляясь от различных действующих лиц, т. е. от какой-то невнятной реальности, благодаря обороту, какой принимает фраза, благодаря именно фразе, мы прорываемся к сгустку инцеста, т. е. к смыслу. В предельном случае похоже, что садическое преступление существует лишь пропорционально количеству инвестированного в него языка, и совсем не потому, что оно существует лишь в грезах и повествовании, но потому, что сконструировать его может только язык. Однажды Сад изрекает: «Чтобы объединить инцест, адюльтер, содомию и святотатство, он имеет свою замужнюю дочь в зад с помощью гостии». Такая номенклатура позволяет сократить пробег по родственникам: из попросту констатирующего высказывания вырисовывается древо преступления.

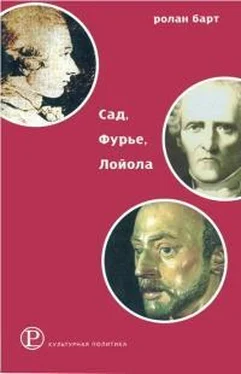

Читать дальше