Значение изучения логики не сводится только к повышению культуры мышления. Тот факт, что логика первой из всех наук оформилась в качестве строгой системы научного знания, указывает на потребность человечества не только решать конкретные познавательные проблемы прикладного, практического характера, но и осмысливать сам феномен познания и на этой основе устанавливать правила, нормы и идеалы для рациональных познавательных процедур.

Особенности изучения логики. Первая из особенностей заключается в том, что эту науку нужно изучать систематически. Не освоив предшествующих разделов, нельзя переходить к последующим, поскольку все разделы логики связаны между собой. Типичной ошибкой изучающих логику является стремление усвоить её за короткий срок. При этом часто предшествующие разделы усваиваются не достаточно хорошо. Последующие понимаются всё хуже и хуже. Наступает такой момент, когда изучающий логику уже ничего не понимает. Он начинает читать учебник или конспект лекций таким же способом во второй раз и т.д. В конечном счёте затрачивается больше времени, чем при систематическом изучении. Если это делается в конце семестра, то времени на подготовку к экзамену просто не хватает.

У изучающих логику иногда создаётся мнение, что овладеть ею очень трудно. Такое мнение ошибочно. Изучить логику для практических целей вполне возможно каждому. Для подтверждения этого приведём высказывание известного английского учёного Д.С.Милля: “Когда я принимаю в соображение, как проста теория умозаключения, какого небольшого времени достаточно для приобретения полного знания сё принципов и правил и даже значительной опытности в их применении, я не нахожу никакого извинения для тех, кто, желая заниматься с успехом каким-нибудь умственным трудом, упускает это изучение. Логика есть великий преследователь тёмного и запутанного мышления; она рассеивает туман, скрывающий от нас наше невежество и заставляющий нас думать, что мы понимаем предмет, в то время, когда мы его не понимаем»” [3] Цит. по: Челпанов Г.И. Учебник логики. М., 1946. С. 5—6.

. Для юристов конечной целью изучения логики является умение применять её правила и законы в процессе профессиональной деятельности (вторая особенность). Поэтому рекомендуется после изучения той или иной темы, того или иного раздела теоретического курса выполнять соответствующие упражнения, а также применять получаемые знания в дискуссиях, спорах, при составлении деловых бумаг и т.д. Здесь ситуация сходна с изучением иностранного языка. Известно, что, для того чтобы активно овладеть выражением иностранного языка, человеку со средними способностями нужно это выражение употребить (прочитать, написать, произнести) до восьмидесяти раз. После этого выражение обычно не забывают. Однако никто не знает, сколько раз нужно применить правило логики, чтобы затем его активно использовать в течение всей жизни. Экспериментальных исследований по этому вопросу не проводилось. Априори можно сказать, что сделать это нужно не один раз. Особенно хорошо запоминаются логические приёмы, если вы их применяете в процессе полемики или если эти приёмы в споре применяются против вас.

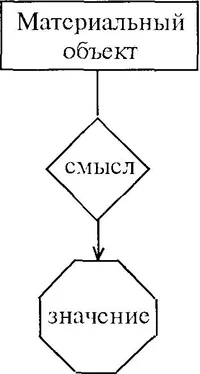

“Логика” (от древнегреческого слова “логос”) означает “понятие”, “разум”, “рассуждение”. В современном языке это слово употребляется в следующих основных значениях.

Во-первых, логикой называют закономерности в изменении и развитии вещей и явлений объективного мира. Это объективная логика.

Во-вторых, этим словом обозначают особые закономерности в связях и развитии мыслей. Они называются субъективной логикой.

Слово “логика” употребляется и в третьем значении. Логикой называют науку о закономерностях в связях и развитии мыслей. Основы этой науки излагаются в данном учебнике.

Итак, логика — это наука о мышлении. Науками о мышлении являются также психология, физиология высшей нервной деятельности, теория познания и ряд других. Что же в мышлении составляет предмет изучения логики?

Прежде чем отвечать на этот вопрос, охарактеризуем особенности познания мира посредством абстрактного мышления.

§ 1. ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ МИРА ПОСРЕДСТВОМ АБСТРАКТНОГО МЫШЛЕНИЯ

Познание представляет собой отражение объективной реальности в сознании человека. Это отражение не является зеркальным.

По характеру отражения в процессе познания выделяют две ступени, которые тесно связаны между собой: чувственное познание (первая ступень) и абстрактное мышление, или логическое познание (вторая ступень).

Читать дальше

![С. Виноградов - Логика. Учебник для средней школы. [Издание восьмое. Утверждён Министерством просвещения РСФСР.]](/books/197701/s-vinogradov-logika-uchebnik-dlya-srednej-shkoly-thumb.webp)