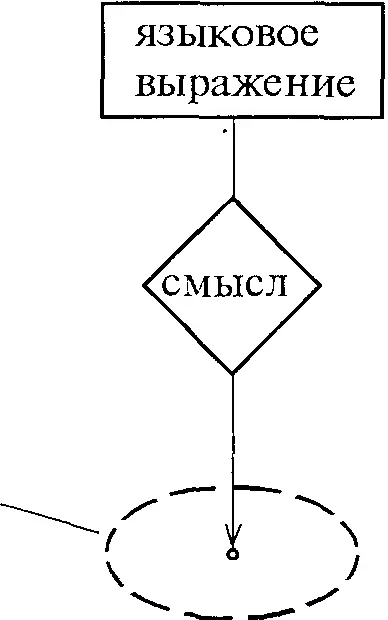

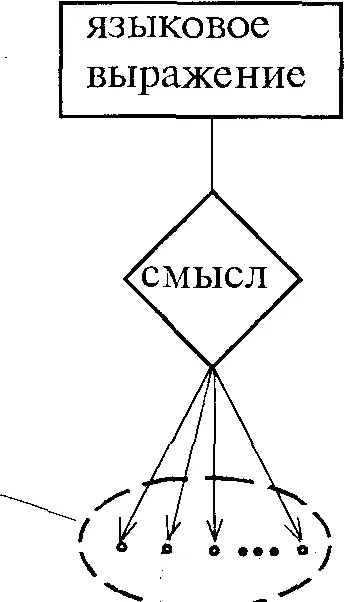

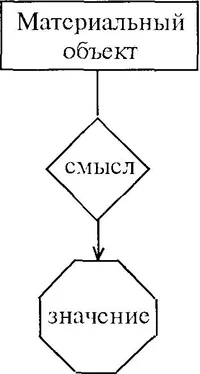

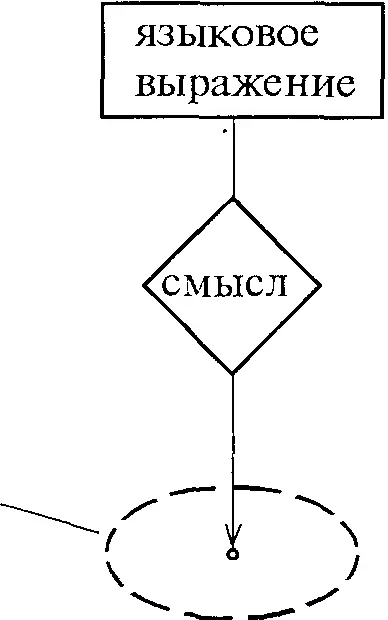

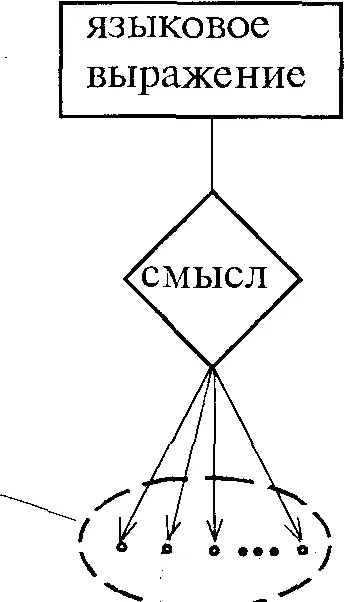

Различают имена двух типов. Имя, относящееся к первому типу, обозначает один предмет. Имя второго типа является общим для предметов некоторого класса. Имена первого типа называются единичными, а второго — общими. Примеры единичных имен: Луна; столица России; автор романа “Война и мир”. Примеры общих имен: хозяйственное преступление; европейское государство; кража личного имущества. Таким образом, значением единичного имени является единственный предмет. Значениями общего имени являются предметы некоторого класса, содержащего более одного элемента. Класс, который составляют предметы, являющиеся значениями имени, называется объёмом имени. Объём единичного имени — класс, состоящий из одного предмета.

Графически:

объем

объем

Общие имена могут быть универсальными. Универсальными называются общие имена, объемом которых является весь универсум рассуждения. Например, “человек, знающий некоторые иностранные языки или не знающий ни одного иностранного языка”. Универсум рассуждения здесь — множество (всех) людей. Объем имени — то же самое множество. Имя “человек, знающий какие-то иностранные языки” — не универсальное, поскольку его объем не совпадает с множеством (всех) людей. Универсум рассуждения определяется контекстом, в котором употребляется имя.

Могут быть имена с разными смыслами и одним и тем же объемом (например, “самый большой город в Англии” и “столица Англии”), но не может быть имен с одним и тем же смыслом, но разными объемами.

Имена могут обозначать предметы, не существующие в универсуме рассуждения. Такие имена являются мнимыми. Примеры: “русалка”, “самая удаленная точка Вселенной”. Эти имена являются мнимыми, если универсум рассуждения составляют предметы, существующие в объективной реальности.

Имена, значениями которых являются предметы, входящие в универсум рассуждения, называются действительными.

Фреге и Черч считают, что все имена имеют смысл. Войшвилло считает, что не все. Аргументируя свою точку зрения, он делит имена на два вида по типу смыслов — на имена, имеющие собственный смысл, и имена, не имеющие собственного смысла. Имена, имеющие собственный смысл, — это описательные имена типа “самая большая река в Европе”. Смысл таких имен определяется их структурой, а также смыслами или значениями имен, составляющих эти описательные имена. Если имена, входящие в сложное имя, не имеют смысла, то описательное имя все равно имеет смысл. Этот смысл заключается в указании отношения между значениями составляющих имен. Неописательные имена типа “Волга” не имеют собственного смысла. Если они и имеют смысл, то лишь приданный. Неописательным именам придается смысл посредством описательных имен, которые ставятся им в соответствие. В описательные имена, в свою очередь, входят имена неописательные. Им тоже придается смысл через описательные. Очевидно, что такой процесс не может быть бесконечным, т.е. некоторые неописательные имена имеют значение, но не имеют смысла. Эти имена обозначают предметы, но не несут о них информации, позволяющей выделять эти предметы среди других предметов. Они вводятся на основе соглашения: “Будем называть такой-то предмет (или такие-то предметы) так-то”.

Упражнение 2

Укажите смысл (собственный или приданный) назначения следующих имен.

1. Особо опасный рецидивист.

2. А.Ф.Кони.

3. Судья.

4. Естественный спутник земли.

5. Человек, живущий не по средствам.

6. Первый заместитель Председателя Совета министров.

7. Тяжкое преступление.

8. Заведомо ложный донос.

9. Демократия.

10. Человек, живущий подаянием.

11. Предположение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное. (Презумпция).

В естественном языке некоторые выражения, в зависимости от контекста, обозначают различные предметы, а также встречаются случаи, когда значениями выражений могут быть сами эти выражения и т.д. Такая ситуация недопустима в языке права, который подчиняется следующим трем нормативным принципам: (1) принципу предметности; (2) принципу однозначности; (3) принципу взаимозаменимости.

Согласно принципу предметности в высказываниях должно утверждаться или отрицаться нечто о значениях имен, входящих в предложения, а не о самих именах. Нужно, конечно, иметь в виду, что значениями некоторых имен являются имена. Такие случаи не противоречат принципу предметности. Например, в предложении «Материя первична, а сознание вторично» “материя” — это имя объективной реальности, а в предложении «“Материя” — философская категория» слово “материя”, взятое в кавычки, — это имя имени, имя категории. Такие имена называются кавычковыми именами. Иногда в естественном языке встречаются случаи, когда именем имени является само исходное имя. Например, в предложении “Слово стол состоит из четырех букв” слово “стол” является именем самого этого слова. Такое употребление имен называется автонимным. Автонимнос употребление имен недопустимо в научных языках, поскольку оно приводит к недоразумениям. Так, в известном определении В.И. Ленина: “Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них” [7] Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 131.

— имеет место автонимное употребление имени “материя”. Это вызывает споры о том, что называл В.И. Ленин материей — объективную реальность или категорию, т.е. мысль, понятие о реальности.

Читать дальше

![С. Виноградов - Логика. Учебник для средней школы. [Издание восьмое. Утверждён Министерством просвещения РСФСР.]](/books/197701/s-vinogradov-logika-uchebnik-dlya-srednej-shkoly-thumb.webp)