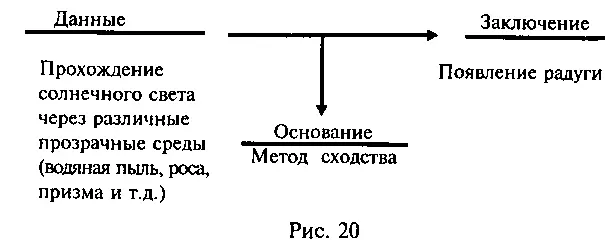

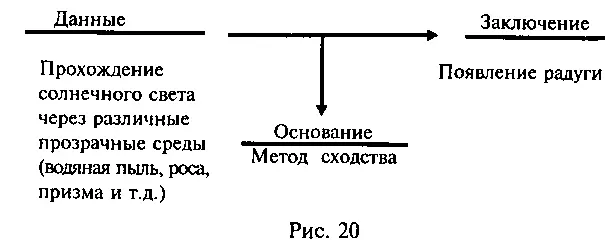

Мы можем сказать поэтому, что все индуктивные умозаключения служат в качестве основы аргументации, позволяя делать переход от фактов к выводам, но эти основания различаются по тем методам, которые при этом используются для обоснования перехода. Вспомним, что говорилось о методах сходства, различия и сопутствующих изменений в гл.5. Если у нас возникает догадка, что причиной возникновения данного следствия (или действия) служит некоторое другое явление, то мы должны рассмотреть все случаи, где это явление (или признак) встречается, и, следовательно, то, что является общим для всех случаев, будет причиной появления другого явления. Так, анализируя причину возникновения радуги после дождя, образования водяной пыли у водопадов, а тем более прохождения света через прозрачную стеклянную призму, мы можем убедиться, что во всех этих случаях наблюдается общее явление - прохождение солнечного света через прозрачную среду, следствием чего и служит образование радуги или разложение белого света на составляющие его цвета. Основанием для такого логического заключения служит индуктивный метод сходства, который, однако, не раскрывает конкретного механизма физической дисперсии света. Речь поэтому идет лишь о логическом обосновании такой формы аргументации, которую можно изобразить графически (рис.20).

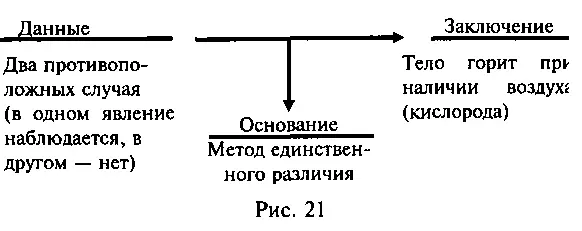

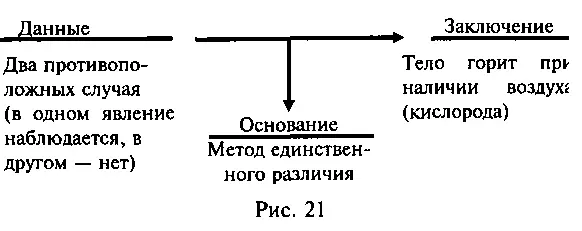

Данный метод аргументации сводится к пассивному наблюдению и выявлению сходства в различных случаях. Значительно большими преимуществами обладает метод единственного различия, который дает возможность активно вмешиваться в процессы и экспериментировать с ними. Так, мы можем легко установить, что причиной прекращения горения тела является отсутствие доступа воздуха, а точнее, кислорода, который поддерживает процесс горения. Здесь достаточно рассмотреть всего два случая: в одном воздух (кислород) поступает к горящему телу, в другом - нет. Схема такой аргументации упрощается относительно анализа данных, что видно из рис. 21.

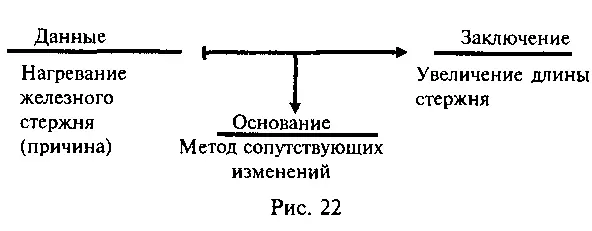

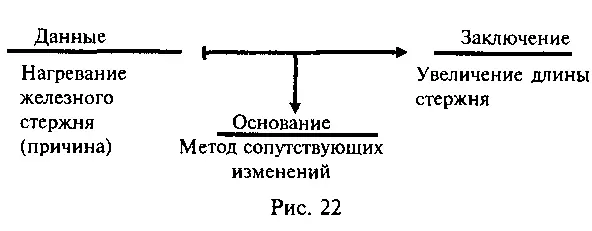

Третий метод индуктивных умозаключений относится, как известно, к тем случаям, когда одно изучаемое явление или свойство нельзя отделить от другого, поскольку одно из них изменяется в соответствии с изменениями другого. Поэтому такие изменения называют сопутствующими. Обычно связь между двумя явлениями можно выразить количественно с помощью подходящих математических функций. Так, если увеличивается давление на газ, то соответственно уменьшается его объем; с нагреванием тела увеличиваются его размеры, с увеличением затрат на производство продукции возрастает ее цена и т.д. Во всех этих случаях сопутствующие явления или свойства изменяются прямо или обратно пропорционально друг другу и важнейшие из них теперь известны как эмпирические законы (закон Бойля-Мариотта, теплового расширения, экономический закон и т.д.). По мнению Дж. С. Милля, именно метод сопутствующих изменений служит основанием, с помощью которого оправдывается переход от наблюдаемых данных к заключению о существовании причинной связи между ними. Схематически это можно представить в виде рис.22.

Можно ли согласиться с Миллем, что с помощью этого и рассмотренных выше методов сходства и различия доказывается причинная связь? Более тщательный анализ показывает, что эти методы раскрывают регулярные, повторяющиеся связи между явлениями, которые можно наблюдать непосредственно. Почему мы должны считать причиной уменьшения объема газа увеличение его давления, а не наоборот, уменьшение объема причиной увеличения его давления? Можно ли с достоверностью утверждать, что именно поступление воздуха поддерживает горение, а не какая-либо другая причина? Во всех этих и других случаях прежде чем установить причину, необходимо сделать предположение, что именно данное явление вероятно может быть причиной. Кроме того, найденная с помощью наблюдения или эксперимента причина может зависеть от другой, более глубокой причины, которая может быть обнаружена с помощью теоретического исследования. Так фактически и обстояло дело в истории научного познания. Сначала были определены причинные связи первого уровня, такие, как закон Бойля-Мариотта, теплового расширения тел и аналогичные им законы. На втором, теоретическом уровне познания был раскрыт внутренний механизм протекающих при этом процессов с помощью понятий и методов молекулярно-кинетичекой теории вещества. Только после этого стало возможным установить подлинные каузальные (или причинные) законы и с их помощью понять и объяснить простейшие эмпирические законы причинного характера. Поэтому в научном познании каузальная аргументация всегда связывается с наличием подлинного причинного закона теоретического характера, так как при эмпирическом исследовании всегда существует опасность принять за причину то, что кажется только причиной или само зависит от другой причины. Разумеется, это вовсе не отрицает необходимости и важности изучения простейших причинных зависимостей на первом этапе исследования, когда открываются эмпирические законы, которые выступают в качестве своеобразного моста, соединяющего теорию с конкретной действительностью. В общей схеме каузальной аргументации (рис. 23) ее основанием служат причинные законы разного уровня общности и глубины, начиная от простейших, доступных наблюдению, и кончая теоретическими, раскрывающими сущность и механизм причинных связей.

Читать дальше

![Евгений Аринин - Религиоведение [учебное пособие для студентов ВУЗов]](/books/106186/evgenij-arinin-religiovedenie-uchebnoe-posobie-dlya-thumb.webp)

![Георгий Рузавин - Методология научного познания [Учебное пособие для вузов]](/books/425540/georgij-ruzavin-metodologiya-nauchnogo-poznaniya-uche-thumb.webp)