Переход от утверждения следствий к утверждению основания не дает достоверных выводов.

Поскольку причина всегда накладывает отпечаток на ее действие, то при доказательстве версии основное внимание уделяют выведению из версии не любых следствий, а таких, которые в совокупности обладают ярко выраженными неповторимыми, индивидуальными особенностями, указывающими на их происхождение лишь от одной, вполне определенной причины: {S a , S b , …, S і }.

Такая версия по делу должна быть подтверждена упорядоченной совокупностью фактов {F a , F b , …, F i }, которая, с одной стороны, служит необходимым и достаточным основанием для вывода о достоверности единственного предположения Н 1 а с другой — исключает всякое иное объяснение обстоятельств дела.

В итоге мы имеем такую связь между основанием и следствием, которая может быть выражена в форме двойной импликации: «если и только если Н 1 , то {S a , S b , …, S і }». Символически это можно выразить так:

Н, ⇔ S.

Вывод от утверждения следствия к утверждению основания при наличии такой двойной импликации будет логически законным. Если в меньшей посылке утверждается, что совокупность фактов F a , F b , …, F i , совпадает со следствиями S a , S b , …, S і то в заключении с необходимостью утверждают существование причины H 1 .

Рассуждение принимает вид:

H 1 ⇔S, S

__________

H 1

При соблюдении указанных условий в судебном исследовании приходят к такому знанию об обстоятельствах преступления и его участниках, которое является достоверным, единственно возможным и не вызывает сомнений в своей истинности.

Вопросы для самопроверки

1. Какими способами доказывается гипотеза?

2. В чем особенности косвенного и прямого доказательства гипотез?

Алексеев А. П. Аргументация. Познание. Общение. М., 1991.

Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить. М., 1991. Асмус В. Ф. Учение логики о доказательстве и опровержении. М., 1954.

Баженов Л. Б. Основные вопросы теории гипотезы. М., 2005. Бочаров В. А., Маркин В. И. Основы логики. М., 2007.

Войшвилло Е. К. Понятие как форма мышления. М., 1989. Гетманова А. Д. Логика. М, 1995.

Горский Д. П. Определение. М., 1974.

Зегет В. Элементарная логика. М., 1985.

Ивлев Ю. В. Логика. М., 2005

Лебедев С. А. Индукция как метод научного познания. М., 1980 Маковельский А. О. История логики. М., 1967.

Поварнин С. Спор. О теории и практике спора. СПб., 1996.

Попов П. С. История логики нового времени. М., 1960.

Свинцов В. И. Логика. М., 1987.

Старченко А. А. Логика в судебном исследовании. М., 1958. Трутников М. К. Судебные доказательства. М., 1997.

Уемов А. И. Аналогия в практике научного исследования. М., 1970.

Сборники упражнений. Справочные издания

Кириллов В. И., Орлов Г. А., Фокина Н. И. Упражнения по логике. М., 2007.

Горский Д. П., Ивин А. А., Никифоров А. Л. Краткий словарь по логике. М., 1991.

Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1975.

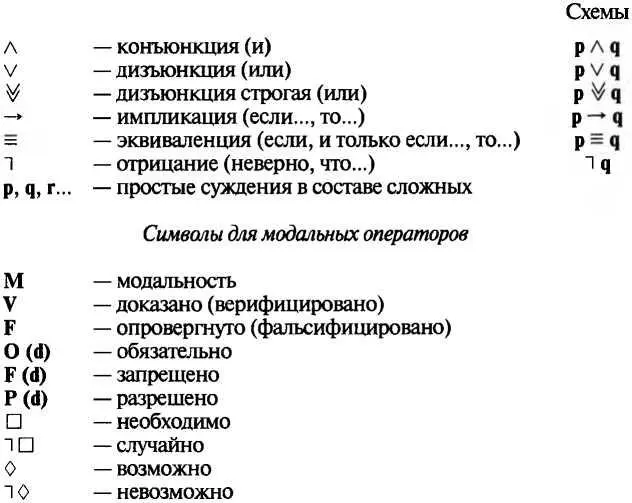

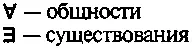

ЛОГИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ И СХЕМЫ

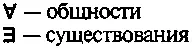

Кванторы

Логические связи

От греч. logos — мысль, слово, рассуждение.

Клини С. К. Математическая логика. Л, 1973. С. 79.

Судебные речи известных русских юристов. М., 1958. С. 22.

От латинского слова abstractio — отвлечение. Абстрагирование — процесс отвлечения от некоторых свойств предмета, позволяющий выделить другие его свойства.

См.: Кириллов В. И . Орлов Г. А., Фокина Н. И. Упражнения по логике. Учебное пособие. М., Проспект, 2007.

От лат. ratio — разум, мышление.

Термин «предмет» здесь и дальше мы будем употреблять в значении «предмет мышления» — существующие в реальной действительности и воображаемые вещи, явления, события, их свойства и отношения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![С. Виноградов - Логика. Учебник для средней школы. [Издание восьмое. Утверждён Министерством просвещения РСФСР.]](/books/197701/s-vinogradov-logika-uchebnik-dlya-srednej-shkoly-thumb.webp)