3.3. Структура коммуникативного процесса и трудности в передаче информации

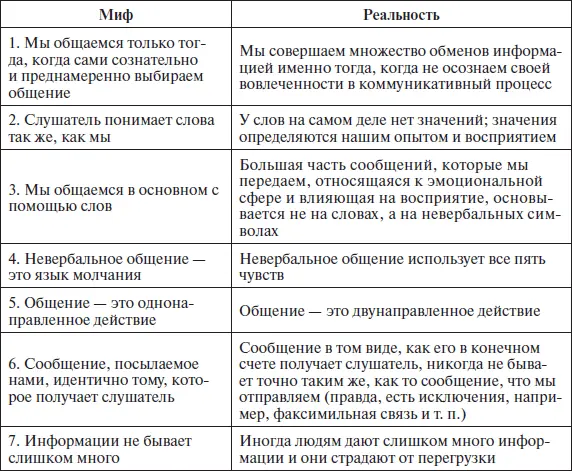

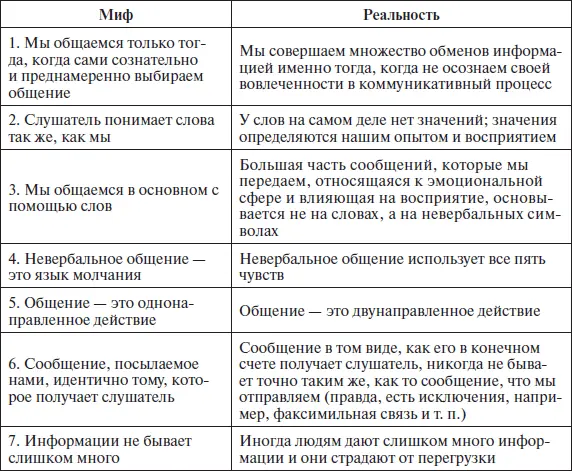

Приведем в табл. 3.1 сравнение ложных представлений о коммуникативном процессе и реальности.

Таблица 3.1

Семь мифов о природе коммуникативного процесса [54]

Все эти эффекты еще раз показывают место знаний в области психологии и социальной психологии в обеспечении правильного, объективного восприятия действительности и понимании себя и других людей в тех случаях, когда сами люди исполняют роли передатчиков и приемников информации.

В межличностном процессе коммуникаций можно выделить шесть главных переменных:

• отправитель/кодировщик;

• сообщение;

• канал;

• получатель/декодировщик;

• восприятие;

• обратная связь [55].

Рис. 3.2. Коммуникативный процесс

На эффективность процесса коммуникации влияют такие факторы, как коммуникативные навыки, установки и опыт, а также умственные способности субъектов общения, формирующие специфику их восприятия сообщения и эмоциональную подоплеку.

Вот как представлен коммуникативный процесс в работе Л. Джуэлл [56](рис. 3.2).

Петля обратной связи представляет собой аналогичный коммуникативный процесс, только получатель послания превращается в отправителя. Формулировка послания, выбор канала для его отправки связаны с мыслительным процессом, происходящим в мозге отправителя и заключающимся в обработке известной информации о получателе и каналах сообщения с целью выбора наиболее эффективного канала. На этом этапе разрабатывается прогноз реакции получателя на послание, опять же с учетом той информации, которой мы располагаем о нем, и модели поведения, которой мы руководствуемся в представлениях о причинах и следствиях его поведения.

Элементы переговорного процесса с психологической точки зрения – это уровень ожиданий, баланс источников силы позиции, процессуально-содержательные элементы, потребности и цели, осознание целей и ценностей, ожидаемое удовлетворение [57].

П. Мицич [58]отмечал наличие в передаче информации таких трудностей, как:

• порог воображения человека, облекающего свои мысли в словесную или иную форму для передачи другому человеку;

• активный языковой фильтр, определяющий различия между «мыслью в мозге» и «мыслью высказанной»;

• языковой барьер, влияющий на объем и содержание услышанного «приемником» сообщения;

• пассивный фильтр воображения и желания, связанный с процессом декодирования воспринимаемой информации и приданием ей значения;

• объем запоминания, который в зависимости от субъективной ценности информации и особенностей «приемника» сохраняет в его памяти некий образ, связанный с информацией.

Вывод П. Мицича совершенно неутешителен для тех, кто считает, что переданное послание полностью зафиксируется в памяти получателя. Потери информации в вербальном общении при односторонней связи составляют величину более 76 %. Это означает, что в нормальных условиях от того объема информации, который вы задумали донести до сознания вашего делового партнера с помощью слов, в его сознании останется менее четверти.

3.4. Средства и каналы коммуникации

Определения средств и каналов коммуникации дает в своей работе Р. Бландел [59]:

• средство — способ кодирования сообщений. Но поскольку почти все сообщения кодируются с использованием более чем одного средства, применяется понятие «средства коммуникации». Ими являются письменная и устная речь и многочисленные невербальные (несловесные) средства;

• канал — специальный маршрут или технология, используемые для передачи сообщения получателю. К основным средствам коммуникации относятся беседа лицом к лицу, письмо, факс, электронная почта, афиша, брошюра, видео и т. п.

В 1986 г. в США было проведено исследование, чтобы попытаться объяснить процесс выбора менеджерами наиболее эффективных коммуникативных каналов [60]. Оказалось, что каналы различаются по объему пропускаемой информации. На емкость коммуникативных каналов влияют три фактора: способность обрабатывать несколько сигналов одновременно, возможность обеспечения быстрой двусторонней обратной связи, способность обеспечить личный подход к коммуникациям. Здесь правомерно обратить внимание на то, что емкость канала определяется в зависимости от его возможности предъявлять один или несколько видов и средств общения. К примеру, телекоммуникационные каналы не позволяют зафиксировать эмоционально-оценочный компонент общения и отношение отправителя и получателя к сообщению и друг к другу. Общение по телефону, электронная почта ускоряют процесс коммуникации, но в них нет «эффекта присутствия». «Контакт глазами, пристальный взгляд, румянец на щеках, поза, язык жестов 3/ 4ничего этого нет» [61]. Вот почему солгать легче по телефону, чем глаза в глаза.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу